Die Wahrheit liegt im Schatten

Zu Franceso Sambati gehört der Mythos, wie er zur Fotografie kam: 2014 fotografierte er beiläufig eine Freundin, die aufs Meer blickte. Ihm gefiel das entstandene Bild so gut, dass er beschloss, seinen Job als Journalist bei einem lokalen TV-Sender zu verlassen, um sich vollständig der Fotografie zu widmen.

Wahrscheinlich war es in Wirklichkeit doch noch etwas komplexer, doch ich kann mir schon vorstellen, dass Francesco Sambati in dem Moment ein Licht aufging und sich in seinem Kopf eine Kaskade künstlerischer Möglichkeiten in Gang setzte. Er hatte ein abgeschlossenes Kunststudium in der Tasche und sich ursprünglich für die Malerei interessiert. Polaroids sind eine naheliegende Brücke, die sich von dort zur Fotografie schlagen lässt.

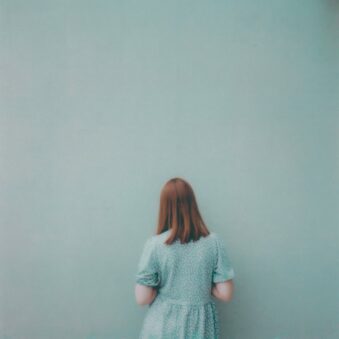

Francesco Sambati wurde 1981 in einer kleinen Küstenstadt in Apulien geboren, inzwischen lebt und arbeitet er in der nächsten größeren Stadt Lecce. Sambatis besondere Fähigkeiten liegen nicht nur darin begründet, dass er ein aufmerksamer Beobachter ist, sondern er hat auch das Talent, aus der abgebildeten Umgebung heraus die Ahnung von Abstraktion und Entfremdung zu vermitteln.

Umgeben vom Meer und für gewöhnlich assoziiert mit Sonne, Freude und einer offenherzigen Willkommenskultur, wo man das Verstreichen der Zeit selbst vergessen kann. Diese Assoziationen seien nicht falsch, doch gäbe es unter der Oberfläche noch mehr, das nur diejenigen im Ansatz zu fassen bekommen können, die auch dort aufgewachsen sind.

Sein Land sei eines, das über die Jahrhunderte viel Melancholie aufgesaugt habe, aufgrund von Armut, geografischen Schwierigkeiten und weil viele Menschen diese Heimat verlassen mussten, um woanders ihr Glück zu finden, das dort, wo sie aufgewachsen waren, einfach nicht zu machen war.

Obwohl viele dieser Hürden nun überwunden seien, halle die schwere Stimmung immer noch nach, hänge in der Luft und gehört zur DNA der Gegend, tief dort verwurzelt. Diese Stimmung, die im Widerspruch zur oberflächlichen Fröhlichkeit zu stehen scheint und sich nicht verscheuchen lässt, versucht er, einzufangen.

Apulien idealisiert er als leer und nackt, so wie er es als Kind im Urlaub am Strand erlebt hat, als es noch keinen Massentourismus gab. Doch Apulien wird nun im Sommer überfallen von Urlauber*innen, die wie ein fremdes Volk die Gegend kolonisiert haben, sich aber zum Ende der Saison wie durch ein Wunder in Luft auflösen. Francesco Sambati fotografiert Apulien, wie es wieder zum Leben erwacht, wenn es im Herbst endlich verlassen daliegt und wieder frei atmen kann.

So treffen sich in seinen Bildern die Aspekte Landschaft, Abwesenheit und das Unbewusste in einem gemeinsamen Fluchtpunkt. Die Singularität und Unberechenbarkeit von Polaroids macht er sich elegant zunutze, indem er mit diesen Eigenschaften arbeitet statt gegen sie: Er kann sich völlig dem Prozess verschreiben, alles perfekt vorbereiten und doch weiß man nie ganz genau, wie das Resultat aussehen wird – das hat etwas Romantisches.

Es entstehen einzigartige Bilder, die in ihrer Komposition ganz einfach gehalten und doch voller Ausdruckskraft sind. Er macht sich brillant das mediterrane Licht zunutze, um seine Licht- und Schattenspiele umzusetzen. Die Einfachheit des Lichts, die spielerisch dort etwas versteckt, hier eine Textur betont – Sambati setzt es ein wie einen Vorwand, um uns das sehen zu lassen, was er uns zeigen möchte.

Licht und Schatten, die in jeglicher Form der Fotografie von Bedeutung sind, spielen in seinen Arbeiten eine noch stärker herausgehobene Rolle, beinahe wie eigenständige, handelnde Charaktere seiner Bilder. Um das zu erreichen, überprüft er vor den Aufnahmen penibel die Wetterverhältnisse und wie das Licht zu welcher Uhrzeit wo perfekt fällt.

Eine Überschrift aus der Zeitschrift La Repubblica zu einem Interview mit seinem Onkel, der am Theater in Rom arbeitet, begleitet und inspiriert ihn seit vielen Jahren, seit er sie las: „Die Wahrheit liegt im Schatten“. Die Frage lautet nur: Sollte diese Wahrheit aus dem Schatten enthüllt werden oder nicht?

Die Gesellschaft wird dominiert von Lärm und Geschäftigkeit; man vergisst beinahe, dass so etwas wie Stille überhaupt existiert. Etwas explizit zu zeigen, das ist einfach: Liegt alles glasklar vor einem, gut ausgeleuchtet im Sonnenlicht, denken wir nicht darüber nach, warum es da ist. Doch sobald Schatten etwas verdecken, erfordert es Konzentration, herauszufinden, was sich dahinter verbirgt. Darum deutet Franceso Sambati lieber an, als zu zeigen.

Er wirkt etwas wie ein aus der Zeit gefallener Charakter, der immer wieder inne hält, um einzelne Momente des Alltags mit geradezu kindlichem Erstaunen zu bewundern. Um dabei Schönheit in Details zu finden, die untergehen in einer Gesellschaft, in der man stets und ständig mit abgedroschenen Klischees konfrontiert und mit Informationsmengen nur so überschüttet wird.

Idealerweise entspricht das Betrachten eines seiner Bilder dem Schließen der Augen. Hinter den dunklen Lidern entspannt sich eine Fantasie, wie bei einem Kind, das sich selbst Geschichten ausdenkt. Und wie ein Kind entdeckt Franceso Sambati die Welt um sich herum beim Blick durch die Kamera: Eindrücken folgend, die Dinge natürlich geschehen lassend und völlig ohne Voreingenommenheit.

Dazu gehört auch sein völliger Verzicht auf Handbücher und Anleitungen. Es mag seltsam anmuten, darauf zu bestehen, alles selbst durch Herumprobieren herauszufinden. Andererseits: Die ersten Fotograf*innen der Welt hatten auch noch keine Handbücher, in denen sie nachlesen konnten, wie alles funktioniert.

Heutzutage hingegen kann jeder Bilder von wirklich allem machen. Selbst Kinder, die fotografieren, können das mit einer vor wenigen Jahren noch unvorstellbaren Qualität tun. Sowohl technisch, da die dazu nötige Ausstattung erschwinglich und sogar in den billigsten Smartphones verfügbar ist, als auch stilistisch, denn auch Wissen, Anleitungen und Inspiration gibt es überall, sogar gänzlich kostenlos.

In diesem Gemenge ist Erfolg keine Frage mehr von Qualität oder Zugang zu Situationen oder Subjekten, die man fotografieren kann. Umso wichtiger sei es, sich dann darauf zu konzentrieren, einen eigenen Stil zu entwickeln. Schaffen es die eigenen Fotos in der globalen Bilderflut dann, wenigstens ein paar Menschen beim Scrollen zum Innehalten – bella, mi piace! – zu bewegen, ist das bereits ein Sieg.

An die Entwicklung der zeitgenössischen Fotografie in der Gesellschaft richtet er auch weitere Kritik: Wettbewerbe, Festivals und künstlerische Programme richteten sich oft nur an junge, aufstrebende Fotograf*innen. Dabei vergessen sie aber die Gruppe der Künstler*innen, die erst vergleichsweise spät damit begonnen hat, eine Kamera in die Hand zu nehmen.

Außerdem sei es zu einer Art Mantra geworden, „Geschichten erzählen“ zu wollen, das so gut wie alle vor sich hertragen. Davon angetrieben suchen sie nun geradezu wahnhaft diese Geschichten, von denen sie überzeugt sind, sie mit Bildern erzählen zu müssen, weil man das nun eben so macht.

Franceso Sambati schlägt entnervt die entgegengesetzte Richtung ein: Er ist umso glücklicher mit einem Foto, je weniger er damit erzählt hat. Er schafft Bilder ohne Titel; die Abwesenheit von Kommunikation ist selbst eine Art von Sprache. Ihr findet Francesco Sambatis Arbeiten auf seiner Webseite sowie bei Flickr und Instagram.