Zergliedere mich in Tausende Stücke, immer wieder

Da ist immer etwas, das man nicht versteht. Etwas, das entdeckt, aber nicht gefasst werden will. Irgendwo zwischen dem Innen und dem Außen, zwischen Bewegung und Stillstand, zwischen Entstehen und Vergehen.

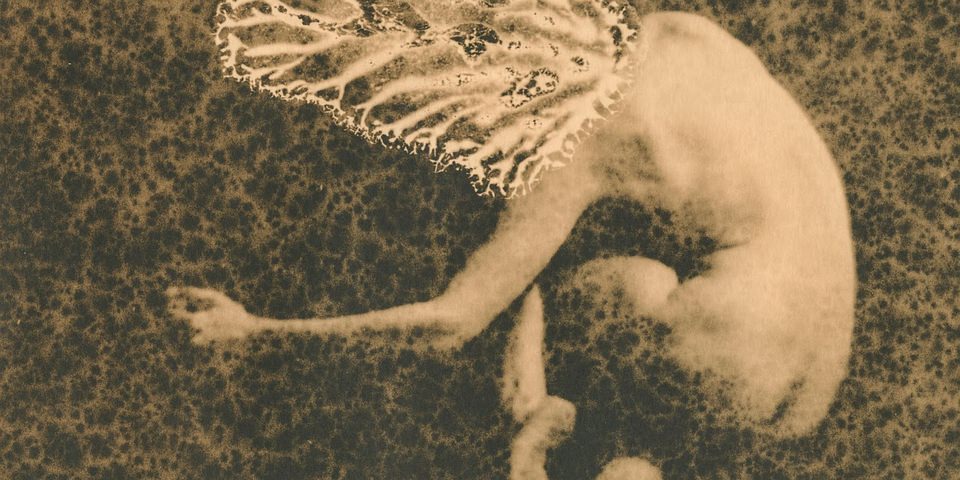

Ich arbeite mit Kamera, Chemie und Körper. Meinem Körper. Seitdem ich fotografiere, nehme ich Selbstportraits auf. Und von Anfang an verwende ich ein und dieselbe Kamera, ein und dasselbe Objektiv. Alle meiner Bilder sind mit diesem Setup entstanden. Immer genau zehn Sekunden, um nach dem Drücken des Selbstauslösers wieder vor die Kamera zu kommen.

Manche würden das alles als limitierend empfinden, für mich ist es eine tiefe Vertrautheit und Sicherheit, die sich über die Jahre zwischen mir und dieser Kamera entwickelt hat. Es ist eine Gewissheit, die ich brauche, um sie wiederum vollkommen abgeben zu können, sobald das Rotlicht angeschaltet wird und die Arbeit in der Dunkelkammer beginnt.

Eine Arbeit, die meditativ ebenso wie chaotisch oder frustrierend sein kann. Doch sie bietet etwas so Unmittelbares, etwas Greifbares und Ergreifendes, das schwer zu vergleichen ist. Man ist selbst das ausführende Subjekt und doch, auf eine Art, teils nur Außenstehende*r, Beobachter*in, Zeuge*in von dem, was da geschieht.

Mittlerweile arbeite ich hauptsächlich mit Lith-Chemie. Manchmal als Fertigmischung, manchmal als Eigen-Gebräu. Immer als Katalysator für das Ungewisse. Zufälle, Unfälle, Einfälle die über diesen Prozess entstehen, sind das, was mich von Anfang an daran gefesselt hat. Kontrolle abgeben und im richtigen Moment wieder übernehmen, Entscheidungen treffen, aber auch zulassen, dass passieren kann, was passieren möchte.

Für mich ist es erst die Dunkelkammerarbeit, die ein Foto zu dem macht, was es sein will – nicht was es (vermeintlich) sein soll. Ich denke auch nicht, dass es darum geht, ein Bild zu „verstehen“, auf den ersten Blick etwas zu erkennen, etwas zuordnen oder Bedeutung zuschreiben zu können. Was mich interessiert, sind Bilder, in denen man sich verlieren kann und vielleicht an ganz anderer Stelle wieder auftaucht, dazwischen Entdeckungen macht oder Begegnungen haben kann.

Die Begegnung des Selbst im Anderen ist etwas wahnsinnig Spannendes und Wichtiges – wobei dieses „Andere“ ja auch über die Spezies Mensch hinausgeht und ebenso Bezug auf andere Arten oder die Natur selbst nimmt.

Wo endet etwa der Körper und wo beginnt die Umwelt? Was geschieht, wenn diese Grenzen verschwimmen? Dieselbe Idee verfolge ich in der Dunkelkammer: Wo genau endet mein Werk, mein Schaffen, und wo beginnt die Eigenständigkeit eines Bildes?

Vergänglichkeit ist ein unausweichliches Thema. In allen Belangen. Anstatt sie zu verdrängen, lade ich sie ein, möchte mich mit ihr befassen. Einerseits in der Thematik meiner Bilder, andererseits auch in Teilen meiner Arbeitsweise. So viel Magie im Entstehen eines Bildes in der Entwicklerschale liegen mag, der Prozess der Transformation und des Auflösens kann ein ebenso einnehmender sein.

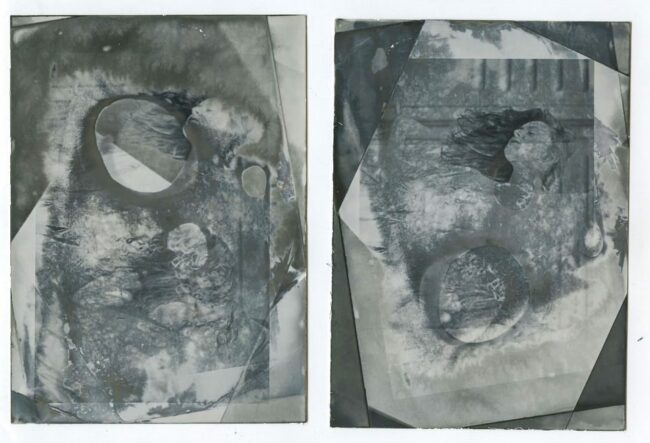

Meine Abzüge haben keinen Anspruch auf die Ewigkeit. Ein paar sind nur sehr kurz oder erst nach einigen Tagen fixiert, manche vielleicht nicht gewässert oder Oberseite an Oberseite aufeinander gelagert. Sie haben die Freiheit, sich verändern zu dürfen und so wie der Körper, den ich auf ihnen zeige, lebendig ist, so sollen auch sie es sein. Ich finde es immens spannend, solche „unfertigen“ Bilder über Monate und Jahre hinweg zu beobachten.

Oft bemale ich meine Negative oder arbeite mit altem Papier, manches noch aus den 50er Jahren. Manchmal verwende ich Pflanzen oder Lebensmittel, um meine Abzüge zu tönen oder Haushaltschemikalien, um Chemigramme zu erstellen. Ich nutze, was vorhanden ist.

Und vieles davon ist unberechenbar – nicht im negativen Sinn, doch es ist ganz einfach nicht immer abzuschätzen. Man muss sich darauf einlassen, von dem jeweiligen Material lernen. Nicht zwingend, um es dann künftig besser steuern zu können, aber um ein Gefühl dafür zu entwickeln. Auch ein Gefühl für den Zufall.