Fragen zur Ethik in der Fotografie

Die Fragen sind so alt wie die technischen Fortschritte, die die Massenreproduktion von Fotos überhaupt erst ermöglicht haben: Welche Rolle spielt die Fotografie für unsere Gesellschaft? Was kann sie, wo liegen ihre Grenzen? Welche Inhalte sind akzeptabel, wie müssen wir uns gegenüber den Bildmotiven verhalten?

Die Beziehung zwischen Fotograf*innen und den Personen, die sie mit ihren Kameras festhalten, wird regelmäßig diskutiert, hauptsächlich im Zusammenhang mit Kriegs- oder Krisenberichterstattung. Soziale Tabus, künstlerische Freiheit und der journalistische Dokumentationsauftrag sind Schlüsselelemente dieser anhaltenden Debatte. Anliegen, Ziele und ethische Richtlinien müssen immer wieder neu definiert werden. James Nachtwey sagte dazu:

Ich versuche, meinen Motiven gegenüber so absolut verantwortlich zu sein, wie nur irgend möglich. Der Akt, als Außenseiter eine Kamera auf jemanden zu richten, kann eine Verletzung der Menschlichkeit bedeuten. Die einzige Möglichkeit, meine Rolle zu rechtfertigen, besteht darin, Respekt vor der misslichen Lage der anderen Person zu haben. Das Ausmaß, in dem ich das tue, ist das Ausmaß, in dem ich vom anderen akzeptiert werde und inwieweit ich mich selbst akzeptieren kann.

Die Arena für diese Debatte beschränkt sich nicht auf Nachrichtenredaktionen, Wissenschaft oder Ethikkommissionen. Ein Beispiel aus der Populärkultur ist der Film „War Photographer“ über die Arbeit des berühmten Fotografen James Nachtwey. Der Dokumentarfilm wirft Fragen auf, etwa: „Wie nah (zum Beispiel an einer trauernden Kriegswitwe) ist zu nah?“ oder „Wann ist das Fotografieren mit unterlassender Hilfeleistung gleichzusetzen?“

Ein anderes Beispiel ist Wim Wenders „Das Salz der Erde“, bei dem das Publikum den brasilianischen Starfotografen Sebastião Salgado auf einer Reise durch Schmerz und Ernüchterung begleitet. Wir lauschen seinen Berichten über den Genozid in Ruanda und Hungersnöte in Ostafrika, während wir herzzerreißende Fotografien von hungernden Kindern und ganze Haufen verstümmelter Leichen betrachten.

Die Frage, die die amerikanische Essayistin Susan Sontag in ihrem letzten Buch „Das Leiden anderer betrachten“ stellt, lautet: Zu welchem Zweck brauchen wir solche Bilder? Bewirken sie Empathie? Oder befriedigen sie einfach unseren Sensationalismus, sind sie eine moderne Form des Voyeurismus? Eine weitere drängende Frage, die Medien und Publikum nun seit Jahren beschäftigt: Kann man beispielsweise die Horrorbilder des IS und seiner Gräueltaten zeigen und verbreiten? Geben sie Aufschluss über das, was vor Ort passiert oder sind wir mit ihnen an der Verbreitung der Propaganda der Kriminellen beteiligt?

Um noch einmal mit Susan Sontag zu sprechen: Die Absichten der Fotograf*innen bestimmen nicht über die Bedeutung eines Fotos. Es entwickelt ein Eigenleben, das von den Launen und Loyalitäten der verschiedenen Gemeinschaften gefüttert wird, die davon Gebrauch machen.

Über diese eher etablierten ethischen Fragen hinaus gibt es jedoch noch eine andere, weniger häufig diskutierte Frage: Was schulden Fotograf*innen, das Medienunternehmen, das Publikum eigentlich dem Fotomotiv? Um ein Beispiel zu nennen: Scheint es nicht nur gut und richtig, dass ein Teil der Gewinne, die Steve McCurrys berühmtes National-Geographic-Cover des afghanischen Mädchens mit den grünen Augen aus dem Jahr 1984 erzielt hat, an die junge Geflüchtete, ihre Familie oder ihre Gemeinde zurückgegangen wäre?

Natürlich hätte der Fotograf ohne das Gesicht des Mädchens, ihren intensiven Blick und ihre Geschichte niemals ein so faszinierendes Bild aufnehmen können. Der Punkt ist folgender: Wenn wir über Ethik in der Fotografie sprechen, können wir es uns leisten, die allererste Frage von allen gar nicht erst zu stellen – nämlich die danach, wem ein beliebiges Foto eigentlich wirklich gehört? Nicht aus legaler, sondern moralischer Sicht? Ist es eine ausreichende „Bezahlung“, beispielsweise eine Menschenrechtsverletzung zu dokumentieren und zu veröffentlichen?

Viele der Fotograf*innen bei Photocircle haben sich für etwas entschieden, das ich als doppelte Amortisation bezeichnen würde: Sie spenden einen Teil ihres Erlöses für soziale Projekte in denjenigen Regionen, in denen die Bilder entstanden sind und widmen ihre fotografischen Arbeiten oft gleichzeitig der Sensibilisierung für die verschiedenen Ungerechtigkeiten in unserer Welt.

Zum Beispiel: Ingetje Tadros. Mithilfe ihres dokumentarischen Stils konfrontiert und provoziert sie, um eine Botschaft zu transportieren. Für ihr Projekt „Caged Humans in Bali“ gewann sie 2014 den Preis für besten Fotojournalismus der UN Association of Australia.

Ihre Fotoserie erzählt die Geschichte von Pasung, einer Methode, mit der psychisch Kranke in Bali „gebändigt“ werden:

Ich habe alle nach draußen geschickt, weg von der Szene und blieb allein zurück – manchmal mit einer Person, die an ein Bambusbett gekettet war, der Speichel aus den Mundwinkeln floss und die ungewohnte Geräusche von sich gab. Dort sitzen bleiben zu können, hat mich definitiv verändert, ich versicherte mir selbst: Das muss gesagt werden, ich muss das an die Oberfläche bringen.

Was also bedeutet das eigentlich letzten Endes – „dem Motiv gegenüber so absolut wie möglich verantwortlich zu sein“? Es bedeutet mit Sicherheit, sich die Mühe zu machen, jede einzelne Situation, jedes Motiv, jedes Szenario für sich selbst wieder und wieder neu zu bewerten. Ist ein bestimmter Schnappschuss die moralische Grauzone wert, im Rahmen welcher er gemacht würde? Verletze ich die Persönlichkeitsrechte eines anderen Menschen? Ästhetisiere ich Konflikte oder zeige ich alle wesentlichen Seiten – und auf voyeuristische Tendenzen ausgerichtet oder sensibilisierend?

In den kommenden Wochen möchten wir einige der Teilaspekte solcher Debatten näher beleuchten und uns beispielsweise mit moralischen Zwickmühlen in der Straßenfotografie oder beim Reisen auseinandersetzen. Seid gespannt!

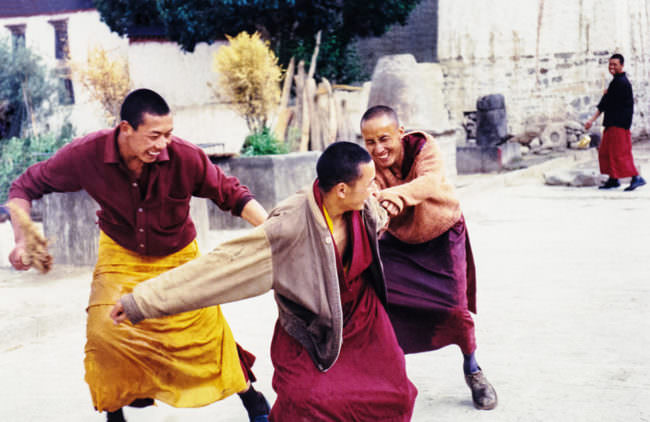

Das Titelbild stammt von Thomas Christian Keller  . Alle hier gezeigten Aufnahmen sind über Photocircle als Drucke erhältlich.

. Alle hier gezeigten Aufnahmen sind über Photocircle als Drucke erhältlich.