Visuelle Stereotype und wie sie zu vermeiden sind

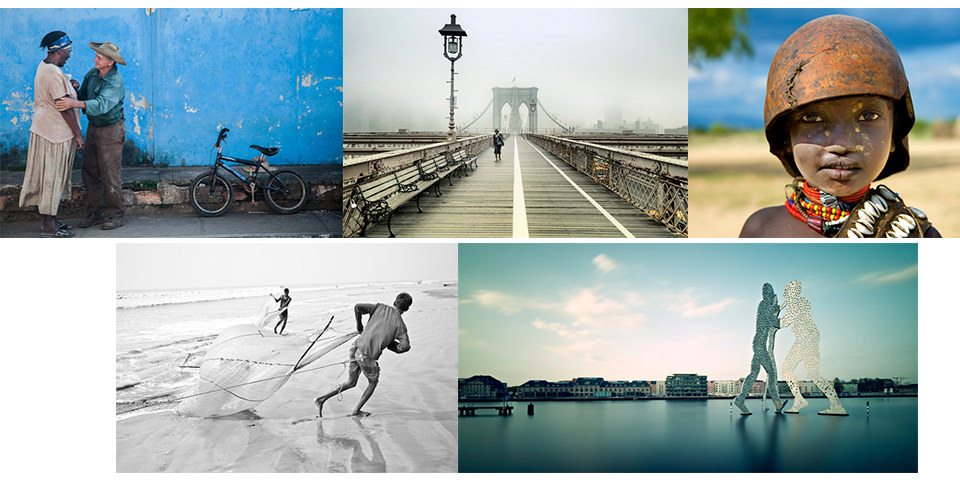

Gestern haben wir auf das Problem von Stereotypen aufmerksam gemacht. Heute wollen wir einen Schritt weiter gehen und überlegen, wie man vermeidet, in bestimmten Kontexten in Klischees und gefährliche Stereotypisierungen abzurutschen. Unsere Photocircle-Fotograf*innen sind mit ihren Kameras regelmäßig im globalen Süden unterwegs. Heute berichten sie, worauf sie achten, wenn sie die Menschen vor Ort und deren Lebensrealitäten fotografisch wiedergeben.

Wir sind im Gespräch mit Christina Feldt, einer Fotografin aus Berlin und Senior Managerin Corporate Partnerships and Foundations bei Save the Children Deutschland. Sie hat mit ihrer Kamera in vielen Ländern auf der ganzen Welt dokumentiert, vor allem in Asien und Afrika. Ihr fotografischer Stil ist geprägt von kraftvollen Farben und Straßenszenen, aber auch von Gesichtern und einer großen Nähe zu den Menschen in ihren Bildern.

Jan Møller Hansen ist ein autodidaktischer Fotograf, internationaler Entwicklungsspezialist und ehemaliger Diplomat aus Dänemark, der mit visuellem Geschichtenerzählen und sozialem Dokumentarfilm arbeitet. Seine Arbeiten wurden in zahlreichen Fotomagazinen veröffentlicht und er hat mehrere internationale Preise gewonnen. Er hat in vielen Ländern Asiens und Afrikas gearbeitet und lebt derzeit im Südsudan.

Victoria Knobloch ist eine Fotografin und Sängerin aus Leipzig. Als Fotografin ist sie am liebsten eine Reisende, die den Facetten der menschlichen Existenz leitmotivisch folgt.

Weshalb ist es wichtig, Menschen in ärmeren Ländern und Katastrophengebieten nicht als bloße Opfer darzustellen?

Christina Feldt: Viele Fotograf*innen tendieren dazu, Menschen in Katastrophengebieten als Opfer darzustellen und damit bestimmte Emotionen bei den Betrachtenden zu wecken. Natürlich ist es legitim, solche Bilder zu machen, besonders, um auf bestimmte Situationen aufmerksam zu machen und zum Beispiel die Auswirkungen von Konflikten auf die Zivilbevölkerung zu zeigen. Leider überraschen uns solche Bilder nur oft gar nicht mehr und können ein sehr einseitiges Bild von einem Land und den Menschen zeigen.

Sie bestätigen Klischees, die die Betrachtenden oftmals schon zuvor im Kopf hatten. Als ich vor einiger Zeit in Afghanistan war, musste ich für einen Auftrag zahlreiche Flüchtlingslager und die Menschen dort fotografieren. Automatisch gingen meine Bilder in diese Richtung und ich fragte mich, wie ich die „andere Seite“ Afghanistans zeigen könnte: Eines Landes, in dem Menschen natürlich auch Träume haben und Freude. Die lachen und voller Kreativität und Lebensfreude sind.

So fotografierte ich in der zweiten Woche Themen wie „Skilaufen in Afghanistan“ (in einem kleinen Dorf in den Bergen trainieren mehrere Jungs dafür, Afghanistan bei den Olympischen Winterspielen zu vertreten) und „Drachensteigen in Kabul“ (was unter den Taliban lange verboten war und nun wieder aufblüht). Im Südsudan fotografierte ich neben den Auswirkungen des Krieges eine wunderschöne Modewoche, bei der kreative Designer*innen, Musiker*innen und aspirierende Modelle voller Hoffnung aufeinander trafen.

Im größten Slum Kenias fotografierte ich eine Ballettschule anstelle von Armut und Wellblechhütten. Mir ist aufgefallen, dass solche vergessenen Geschichten oft viel mehr Emotionen und Interesse wecken als das Darstellen von Menschen als Opfern in ihren Heimatländern. Und zudem zeigen sie die Menschen in ihrer vollen Würde — was allen Fotograf*innen am Herzen liegen sollte und was diese Menschen so sehr verdienen.

Jan Møller Hansen: Aus meiner eigenen professionellen Erfahrung mit humanitärer Hilfe, Entwicklungszusammenarbeit und Dokumentarfotografie habe ich gelernt, dass so viele Menschen eine große Würde und eine Menge menschlicher Ressourcen besitzen, auch wenn sie in Slums leben, wirtschaftlich benachteiligt sind, von einem Erdbeben getroffen wurden oder an Orten leben, die von Krieg, Konflikten oder Klimawandel betroffen sind.

Ich habe das bei Menschen, die in Slums leben, ethnischen Minderheiten, Überlebenden von Säureanschlägen, Prostituierten, Geflüchteten und Binnenvertriebenen beobachtet. Menschen sind nicht notwendigerweise Opfer. Sie sind Überlebende. Das sollten wir ehren, respektieren und nutzen, wenn wir ihnen helfen wollen, voranzukommen.

Wenn man Menschen als Opfer wahrnimmt und als solche behandelt, kann das die Verbesserung ihrer Lebensbedingungen erschweren, da sie stigmatisiert werden, man ihnen so die eigene Initiative nimmt und sie passiv macht.

Übrigens – was konstituiert eigentlich ein armes Land? Nehmen wir einfach die Opioid-Krise in den USA, die der Fotograf James Nachtwey durch seine großartigen Fotos und Geschichten dokumentiert hat. Das sind arme Menschen, die in einem reichen, aber sehr unruhigen Land leben. Es gibt andererseits auch viele positive menschliche Geschichten aus den Teilen der Welt, die viele Menschen als klassisch arm betrachten. Das sind ebenfalls globale Stereotype und eine Wahrnehmung der Welt, die wir herausfordern müssen.

Victoria Knobloch: In Katastrophengebieten bin ich nicht unterwegs (und da verhält es sich mit der Opferrolle noch einmal anders), sondern wenn, dann in sehr armen Ländern. Dort betrachte ich die Menschen nicht als Opfer, sondern als Menschen, die es quasi „schwerer“ haben als wir, aber sonst genauso wie wir glücklich sein wollen und da gibt es auch viele Momente, in denen sie es sind.

Materiell gesehen geht es den Menschen dort deutlich schlechter (zum Beispiel in Uganda, wo ich oft bin). Allerdings leben wir zwar im materiellen Überfluss, „leiden“ aber an einer entfremdeten Lebensweise – das Problem haben nun wieder viele Menschen in Uganda nicht.

Es ist also alles relativ, dennoch ist es nicht schön mit anzusehen, wie Menschen die grundlegenden Dinge für ein menschenwürdiges Leben vorenthalten werden. Teilweise ist die Armut dort wirklich sehr groß und sie kommen da selbst nicht raus. Zu manchen Problemen, die dort herrschen, haben die Menschen vor Ort natürlich auch selbst beigetragen.

Es ist alles ziemlich komplex und vor allem fällt mir immer wieder auf, dass es oft eher die Haltung eines Menschen zu den äußeren Gegebenheiten ist, die seine Rolle bestimmt, statt der Umstände selbst. Somit habe ich sowohl zufriedene beziehungsweise positiv eingestellte, bitterarme als auch verbitterte, steinreiche Menschen getroffen.

Fällt es dabei manchmal schwer, nicht in Klischees abzurutschen?

Christina Feldt: Es fällt definitiv schwer, dabei nicht in Klischees abzurutschen. Armut in Konfliktgebieten zu fotografieren ist oft der einfachere Weg, denn schließlich gibt es solche Bilder an „jeder Ecke“. Positive, überraschende Themen muss man sorgfältig recherchieren und die nötige Zeit dafür einplanen.

Zeigen wir nur die eine Seite eines Landes – geprägt von Armut und Krieg – bestätigen solche Bilder Stereotypen und Klischees, die viele Leute leider sowieso schon in ihren Köpfen haben. Es sollte daher das Ziel aller sein, auch die positiven und schönen Seiten dieser Länder und Menschen zu dokumentieren. Denn nur so können Klischees abgebaut und eine neue Sichtweise aufgezeigt werden.

Victoria Knobloch: Nein!

Jan Møller Hansen: Wenn man Menschen fotografiert, die mit Armut oder Katastrophen zu leben haben, ist es schwierig, nicht in Stereotype zu verfallen. Menschen, die aufgrund von Konflikten, Krieg, Ungerechtigkeit, Unterdrückung, Diskriminierung oder Naturkatastrophen arm sind, können leicht für bestimmte Zwecke missbraucht werden. Das kann im Namen von Politik, humanitärer Hilfe, Religion oder aus anderen zweifelhaften Gründen geschehen.

Wir alle kennen das kleine Mädchen aus Afrika mit dem großen Bauch und dem leeren Teller, mit dem Spenden für humanitäre Zwecke gesammelt werden. Das Mädchen ist wahrscheinlich nicht nur hungrig, es hat auch Träume, vielleicht geht es zur Schule, hat Freunde und so weiter. Es hat Gefühle. Es hat ein Leben. Es gibt viele Aspekte im Leben dieses Mädchens, die wir auf dem Foto mit dem großen Bauch und dem leeren Teller nicht sehen. Wir erzählen nicht die ganze Geschichte, sondern nur einen Teil davon, weil unsere Absichten mit dem Bild übereinstimmen. Wir kreieren ein Stereotyp.

Die Beziehung zwischen den Fotografierenden als Künstler*innen und dem Motiv ist immer komplex, besonders in Konflikt-, Kriegs-, Armuts- und Katastrophengebieten. Das Konzept und die Identität als Opfer können schwer zu verstehen sein und sie sind oft problematisch. Es sind häufig unsere Wahrnehmung und Annahmen als Fotograf*innen, Journalist*innen oder humanitäre Helfer*innen, die Menschen zu Opfern „machen“.

Als Fotograf schaffe ich das Bild und vermittle dem Betrachtenden meine Vision und mein Verständnis eines Themas. Wir sollten dabei nicht vergessen, dass viele gefährdete Menschen eine große Würde und auch Ressourcen besitzen, selbst wenn sie arm sind und unter sehr schwierigen Bedingungen leben. Als Fotograf kann ich Menschen als Opfer oder mit Würde und großem menschlichen Geist darstellen.

Wenn die Motive zu Opfern werden, kann das daran liegen, dass sie von Fotograf*innen, den humanitären Helfer*innen oder jemand anderem, der*die ein Interesse daran hat, dazu gemacht werden. Opfer zu werden kann auch eine Frage der mentalen Konstruktion sein und zwar durch den Betrachtenden oder sogar durch das Subjekt selbst.

Opfer zu sein kann Vorteile sowohl für die Menschen selbst als auch für andere haben, die wollen, dass sie in dieser Rolle verharren: Du kannst Aufmerksamkeit erhalten, Mitleid, Geld und so weiter. Andererseits ist es manchmal auch richtig und notwendig, Menschen als Opfer menschlicher Ungerechtigkeit, Grausamkeit, Gewalt, Unterdrückung, Ausbeutung, Folter und von Natur- oder durch den Menschen verursachten Katastrophen zu zeigen.

Diese Geschichten müssen auch erzählt werden. Es ist die Begründung und die tiefere Intention hinter dem Bild, die bestimmt, ob das Subjekt ein Opfer wird oder nicht.

Wie gelingt es, das zu vermeiden?

Christina Feldt: Indem man als Fotograf*in „out of the box“ denkt. Ich habe mir damals Wörter aufgeschrieben, die Menschen womöglich mit Ländern wie Afghanistan und dem Südsudan verbinden. Sicherlich „Krieg“, „Konflikt“, „Armut“, „Hoffnungslosigkeit“ und so weiter. Natürlich ist das auch die Realität, die nicht verschönert werden soll, aber ich fragte mich, welche Aktivitäten in diesen Ländern zu den Wörtern „Kreativität“, „Träume“, „Hoffnung“ und „Spaß“ gehören könnten. Und entdeckte bei meiner Suche wunderschöne Themen, von denen ich vorher nichts gewusst habe.

Wer hätte gedacht, dass Kabul eine eigene Salsa-Szene hat und dass die Menschen im Südsudan unglaublich gut im Basketball sind? Das Fotografieren solcher Themen bereitet mir eine enorme Freude und fast alle Menschen fühlen sich geehrt, in solchen Momenten fotografiert zu werden. Und der Betrachtende wird auch hoffentlich ein Lächeln im Gesicht und etwas Neues erfahren haben.

Ich wünsche mir, dass es in Zukunft mehr positive Berichterstattung aus Konfliktgebieten gibt, die die Menschen würdevoll darstellt und die Leser*innen zum Nachdenken anregt.

Jan Møller Hansen: In der Fotografie kannst Du jede Art von Stereotypen, traditionellen Wahrnehmungen und Vorurteilen in Frage stellen. Du kannst Armut, Reichtum, Berühmtheit, Geschlecht, Sexualität, Missbrauch, Ausbeutung oder jeden anderen Aspekt erforschen, der sich auf die Natur, das Verhalten oder die Wahrnehmung des Menschen bezieht.

Als Fotograf*in entscheidest Du Dich, wonach Du suchst, und dann konstruierst Du die Geschichte, die Du erzählen willst, wenn Du den Mut dazu hast. Es geht dabei um Vision. Du fällst nicht in die Stereotypenfalle, wenn Du um diese herumarbeitest und die Weltanschauung Deines Publikums herausforderst. Dann schaffst Du tolle Bilder und zollst den Menschen darin Respekt.

Der Betrachtende lernt auch viel mehr von Bildern, die nicht nur Stereotype zeigen und bestehende Vorurteile verstärken. Als Fotograf*in kannst Du solche Stereotype konfrontieren und herausfordern: Du kannst sie umdrehen oder vielleicht so übertreiben, dass der Betrachtende darüber nachdenkt und sie reflektiert. Über Provokation zum Nachdenken zu bringen ist auch eine Art, mit Stereotypen umzugehen. Gedanken zu gebären und den Betrachtenden zu „aktivieren“, ist ein wichtiges Element der Kunst der Fotografie.

Victoria Knobloch: Ich denke sehr wenig in Klischees und somit rutsche ich natürlich auch fotografisch nicht in solche ab. Außerdem: Wenn ich wirklich starke Leidenssituationen vor mir habe, bin ich selten motiviert, zu fotografieren, sondern packe dann eher an oder gebe irgendetwas, das helfen könnte, wenn ich denn kann.

Gibt es ein bestimmtes Deiner Bilder, das Du als besonders ermächtigend empfindest? Weshalb?

Christina Feldt: Ich mag die Bilder meiner Serie „Ballet made in Kibera“, besonders das Foto, das die jungen, stolzen Tänzerinnen im Kreis während des Unterrichts zeigt. Kibera ist der größte Slum Nairobis, Kenias und sogar Afrikas. Überraschenderweise wird Ballett dort gerade sehr beliebt und es war wunderbar zu sehen, wie viel Freude und Hoffnung diese Aktivität den Kindern bringt.

Der Ballettunterricht ist Teil eines Kulturprojektes der deutschen Organisation One Fine Day, die 2008 von Regisseur Tom Tykwer und seiner Frau gegründet wurde. Zusammen mit einer britischen Partnerorganisation bietet One Fine Day Kindern in zwei der größten Slums von Nairobi Kurse in Ballett, Kunst, Akrobatik, Musik und Schreiben an.

Jan Møller Hansen: Unmittelbar nach den Erdbeben in Nepal im Jahr 2015 räumte diese Frau die Trümmer dessen auf, was einmal ihr Zuhause gewesen war. Ich konnte sie als sehr starke und würdevolle Person einfangen. Sie ist kein Opfer eines Erdbebens, sondern eine starke Frau mit einem großen menschlichen Geist.

Victoria Knobloch: Ich habe unheimlich viele Bilder – speziell aus Uganda – mitgebracht, auf denen Menschen und besonders die Frauen darin herzlich lachen, absolut unverstellt und frei, von Herzen. Das strahlt Hoffnung aus und eine Stärke trotz der Armut, den Lebenswillen nicht zu verlieren. Eines heißt zum Beispiel „Don’t worry, be happy“, dieses Bild mag ich auch persönlich sehr und wann immer man es anschaut, muss man einfach mitlachen!

Fazit

Im Umgang mit den eigenen Fotomotiven – wie übrigens idealerweise im Umgang mit allen Menschen, denen wir in unserem Alltag begegnen – sollte also grundsätzlich gelten: Erzähle die ganze Geschichte. Reduziere einen Menschen nicht auf die Annahmen, die Du über ihn angestellt hast oder auf scheinbar Offensichtliches, sondern sieh genau hin. Hör zu und sei offen, Deine „Wahrheiten“ über den Haufen zu werfen und mit neuem Wissen zu ergänzen oder sie gar gänzlich zu ersetzen.

Gute Geschichtenerzähler*innen plappern nicht jene Geschichten nach, die schon so oft erzählt wurden, dass wir sie mittlerweile im Schlaf wiedergeben können, sondern finden diejenigen Geschichten, die noch nicht oder viel zu selten erzählt werden, weil sie vielleicht nicht bequem in einer Schublade verstaut werden können.

Neues Terrain (ob nun geografischer oder menschlicher Natur) betritt man am besten ausgestattet mit einer Menge Neugier, Bescheidenheit im Angesicht der eigenen Unwissenheit und viel Enthusiasmus darüber, dass Ignoranz kein dauerhafter Zustand sein muss.