Fotografie aus dem „Herzen der Finsternis“?

Durch die Gasse der Vorurteile muss die Wahrheit ständig Spießruten laufen. (Indira Gandhi)

Wer kennt sie nicht: traurig dreinblickende Kinder. Nackte Kinder. Kinder mit Wasserbauch. Kinder mit Fliegen auf den Augenlidern. Verzweifelte Mütter, deren Liebe allein nicht ausreicht, ihre (unzähligen) Kinder am Leben zu erhalten. Lehmhütten im Hintergrund. Und Busch. Oder Dschungel. Denn der Nicht-Weiße ist naturverbunden.

Manchmal lachen die Rippengestelle auch, denn trotz ihrer Armut (und sie sind alle arm, das dürfen wir nie vergessen) wissen diese Menschen noch, wie man mit richtig wenig richtig glücklich ist.

Bei Photocircle haben wir kürzlich mit der Sammlung von Ideen für das Konzept einer Fotoausstellung begonnen, die sich unter anderem mit den Auswirkungen des Klimawandels auf eine Gemeinde in Nicaragua auseinandersetzt. Und dabei ist auch die Frage aufgekommen, wie man genau diese stereotype Zuweisung von Opferrollen und die Darstellung von Menschen als passive Hilfsobjekte vermeiden und dabei gleichzeitig die zum Teil schwerwiegenden Folgen für Mensch und Natur visuell deutlich machen kann.

Denn es ist nun einmal trotzdem eine Tatsache, dass der globale Süden bereits jetzt am stärksten von den zerstörerischen Konsequenzen des Klimawandels betroffen ist. Ein kompositorischer Spagat?

Zunächst stellt sich natürlich erst einmal die Frage, was eigentlich so schlimm ist an Bildern wie den eingangs beschriebenen. Wir begegnen ihnen zum Beispiel in Form von Werbekampagnen für Hilfsorganisationen an Bushaltestellen, in der S-Bahn oder – untermalt von melancholischer Musik – im Fernsehen. Sie sollen an unser Mitleid appellieren, damit wir Geld spenden. Dabei erzielen sie aber auch noch (mindestens) zwei weitere Effekte:

Zum einen zeichnen sie ein stark vereinfachtes Bild vom globalen Süden. Afrika zum Beispiel ist ein einziges großes unterentwickeltes Land, in dem Kinder verhungern und halbnackte Menschen in Stammesgesellschaften mitten im Nichts leben. Die Menschen dort betreiben grundsätzlich Land- oder Viehwirtschaft (und zwar mit primitiven Werkzeugen, wie wir sie seit Jahrhunderten nicht mehr verwenden). Oder muslimische Kulturen – gleichen sich grundsätzlich aufs Haar, egal, ob sie in Asien, Afrika oder Europa beheimatet sind.

Zum anderen schaffen solche Bilder eine Dichotomie zwischen „uns“, den wohlhabenden Helfenden, und „denen“ – also denjenigen, die sich nicht selbst helfen können. Die Weißen aus Europa oder Amerika (oder vielleicht noch Australien) sind die Heilsbringer*innen und die Einzigen, die hier die Entwicklung unserer eigenen zivilisatorischen Standards vorantreiben können.

Solche visuellen Darstellungen von Menschen und ganzen Kulturen (oder wie im Falle Afrikas zumeist eines ganzen Kontinents) produzieren eine ganz bestimmte Art kulturellen „Wissens“. Und so kommen am Ende unter anderem solche gesellschaftlichen Phänomene zustande wie der kollektive Aufschrei darüber, dass nach Deutschland Geflüchtete Smartphones besitzen können (und aus gutem Grund auch häufig tun) – denn das passt schlicht nicht ins Bild der Primitiven, die wir uns vielleicht „da drüben“ oder „da unten“ vorgestellt haben.

Interessant ist in diesem Zusammenhang zum Beispiel auch ein TED Talk der nigerianischen Schriftstellerin Chimamanda Ngozi Adichie, in dem sie vor der „Gefahr einer einzigen Geschichte“ warnt. Gemeint ist damit die Tendenz von Menschen, zu generalisieren und zu vereinfachen, wodurch bestimmte Narrative entstehen, sich halten und verbreiten, die zwar nur einen bestimmten Teil der Realität zeigen, dabei jedoch beanspruchen, nicht eine, sondern die Wahrheit wiederzugeben.

Wer fließend Ironie spricht, dürfte auch Freude an dieser Schreibanleitung für Texte über Afrika des kenianischen Journalisten und Schriftstellers Binyavanga Wainaina haben.

Wer nun zudem Lust hat, sich näher mit den sozialpsychologischen Hintergründen solcher Fragen auseinanderzusetzen, dem seien an dieser Stelle Stichworte wie der Halo-Effekt genannt, eine kognitive Verzerrung, die darin besteht, von bekannten Eigenschaften einer Person auf unbekannte Eigenschaften zu schließen. Oder das sogenannte Othering – die Definition des eigenen Selbst über die Differenzierung von und der Distanzierung zu „dem“ Anderen.

Besonders interessant ist hier auch Stuart Halls Auseinandersetzung mit Stereotypen und der Konstruktion binärer Oppositionen („the west and the rest“), wobei meistens das „Überlegene“ das „Unterlegene“ definiert.

Was bleibt, ist also die Frage, wie man es als Fotograf*in erfolgreich vermeiden kann, in bestimmten Kontexten in Klischees und gefährliche Stereotypisierungen abzurutschen.

Unsere Photocircle-Fotograf*innen sind mit ihren Kameras regelmäßig im globalen Süden unterwegs. Morgen berichten sie auf kwerfeldein, worauf sie achten, wenn sie die Menschen vor Ort und deren Lebensrealitäten fotografisch wiedergeben.

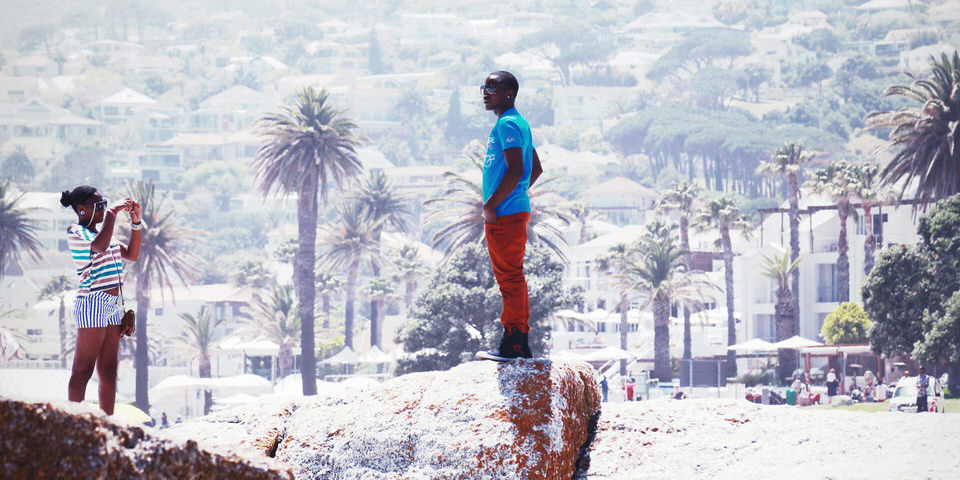

Das Titelbild stammt von Jac Kritzinger