24 Meilen

24 Meilen, die unsichtbare Grenze im Wasser. Es ist laut, hektisch, durch das Kindergeschrei klingt Funkverkehr, das Wummern der Maschine eine beständige Kulisse. Es stinkt nach Schweiß, Urin, Erbrochenem, blasse Zehen ragen aus dem Leichensack in der Trage hinten auf dem Achterdeck.

Hier ist die Front der Festung Europa. Wir zählen über 12.000 Tote in drei Jahren. Im Mittelmeer, beim Versuch vom einen Kontinent auf den anderen zu gelangen. Fast die Hälfte davon allein im Jahr 2016. Es ist die tödlichste Fluchtroute der Welt, und doch der einzige Weg Hunderttausender in eine mögliche Zukunft.

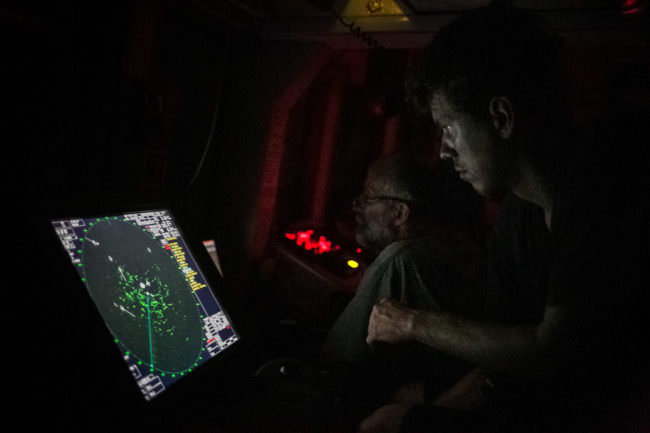

Auf der Sea-Watch 2, einem Schiff der gleichnamigen Organisation, versuchen wir, der Situation Herr zu werden. Knapp über ein Dutzend Freiwillige verschreiben sich hier an Bord der Seenotrettung von Flüchtenden nördlich der libyschen Küste. Für einige Wochen war auch ich ein Teil der Crew, um die Geschehnisse zu bezeugen und zu dokumentieren. Ich versuche, damit meinen Beitrag dazu zu leisten, der Humanität in Zeiten der radikalen Verrohung eine möglichst laute Stimme zu verleihen.

Ich fotografierte für die Öffentlichkeitsarbeit der Organisation, eine objektive und journalistische Distanz dürfte ich nach deren Regeln also nicht für mich beanspruchen. In Zeiten einer solchen politischen Brisanz und gezielten Desinformation durch menschenfeindliches Gedankengut, halte ich es jedoch ohnehin für illusorisch, wahrlich objektiv Bezug nehmen zu können. Das Massensterben von Schutzsuchenden ist keine Frage von Perspektiven, sondern schlicht ein historisches Versagen der Menschlichkeit.

Selbstverständlich war ich parteiisch. Ich denke aber, dass spätestens das Erlebte an Bord keine anderen Schlüsse mehr zulässt. Es ist nicht einmal der Tod – meine erste Tote war ertrunken, trug eine Leoparden-Leggins und die Haare zu Zöpfen geflochten. Ich war etwas verstört, doch ich ertrug es mit Fassung. Eine leere, kalte Hülle, schließlich wusste ich doch, dass es so kommen würde.

Viel mehr noch verfolgen mich die Geschichten derjenigen Überlebenden, die sich mir anvertrauten. Von Männern in jugendlichen Jahren und trotzdem von Leid und Alter gezeichnet. Die Erzählungen, wie sie über Jahre hinweg in Libyen ihr Überleben zu sichern versuchten, unter sklavenähnlichen Bedingungen die Überfahrt erarbeiten, willkürliche Inhaftierungen und Folter ertrugen, den Mord an ihren Freunden bezeugten. Viele werden von ihren Familien getrennt, Frauen entführt und gezwungen, mit ihrem Körper für ihr Überleben zu bezahlen. Ich sah Narben und Wunden, deren Erinnerung mir bis heute Übelkeit bereitet.

Die Arbeit brachte auch mich an meine Grenzen. Wo ist die rote Linie, wann lege ich die Kamera zur Seite? Fragen, die auch in der Crew viel Aushandlung bedurften. An manchen Tagen war unser Einsatz wie ein Kampf gegen die Hydra: Für jedes evakuierte Boot zeigten sich drei neue am Horizont. Über vierzig bis zum Mittag waren es an meinem ersten Tag, der um 3 Uhr nachts begann.

An Bord des Schiffes arbeiten dann alle an der absoluten Grenze ihrer Kräfte, es herrscht Stress und Hektik bei 32 °C und massivem Schlafmangel. Dazu sind viele der Freiwilligen die Arbeit vor der Kamera ohnehin nicht gewohnt. Selbst für mich fühlte es sich inmitten des Szenarios falsch an, derjenige zu sein, der nicht mit „anpackt“.

Fotografie ist ein assoziatives Medium, sie appelliert an den symbolischen „Wortschatz“ und die emotionale Nähe der betrachtenden Person. Wie wichtig der Einfluss von Fotografie für den Umgang mit den gegenwärtigen Entwicklungen ist, zeigt die Allgegenwart von Bildlichkeit in der Auseinandersetzung um das Asylrecht von Geflüchteten in Europa.

Es sind die Bilder in den Köpfen der Menschen, die in ihnen Angst, Hass und Wut hervorrufen. Diese Bilder wirken, weil sie dort vereinfachen, wo das Gesamte zu komplex und undurchsichtig erscheint. Und sie werden bewusst gestreut, um rassistische Ressentiments in der Gesellschaft zu nutzen, zu stärken und so die eigenen Privilegien vor der Diskussion zu schützen.

Denn es ist schlicht Rassismus, wenn die Situation als eine europäische Krise definiert wird und nicht als eine Krise derer, die hier Schutz suchen. Es ist Rassismus, wenn für den Erhalt des eigenen Wohlstandes Zehntausende Tote in Kauf genommen werden. Es ist die europäische Arroganz und die eiserne Uneinsichtigkeit gegenüber der eigenen Verantwortung, die eine Mär von „Wirtschaftsflüchtlingen“ erzeugt, ohne von ausfallenden Ernten, Dürre und jahrzehntelanger Fremdherrschaft zu sprechen. Eine Menschenverachtung aus der heraus bestimmt wird, dass sich Menschen zwischen Verhungern und Ertrinken entscheiden müssen.

Dennoch trifft uns die Wut. Dieses Jahr stehen wir mehr denn je im politischen Kreuzfeuer und werden international stark attackiert. Wir sehen uns täglich mit neuen Anschuldigungen konfrontiert, Staatsanwält*innen und Menschen in Ministerien fordern unsere Kriminalisierung, Ermittlungen und Restriktionen. Die Fälle häufen sich, in denen laufende Rettungsmissionen gezielt sabotiert oder gar durch die libysche Küstenwache angegriffen werden. Politisch wird dann versucht, uns als sogenannten „Pull-Faktor“ für die hohe Sterberate zur Verantwortung zu ziehen.

Dieser Konflikt um das Fortbestehen der Mittelmeerroute wird nicht im Parlament ausgetragen, sondern ist vielmehr eine Aushandlung von Deutungshoheit. Die Kräfteverhältnisse verschieben sich stetig medial zugunsten verschiedener Interpretationen der Beteiligten.

Bilder erzeugen hier ein bestimmtes Narrativ, einen Realitätsentwurf, der es erlaubt, die Welt in Gut und Böse zu unterteilen und die eigene Erzählung als die der Leidtragenden zu durchleben. Es liegt in der Macht und in der Verantwortung des Bildjournalismus, diese Dichotomien zu behandeln und aufzubrechen. Korrigiert der Journalismus die politische Öffentlichkeit, so ist es auch die Aufgabe der Fotografie, zeitgenössische Komplexe zu dechiffrieren, neue Zugänge zu entwerfen und nahbar zu machen.

Als Bezeugende stehen wir in der Verantwortung, zu den vorherrschenden Bildern in der europäischen Gesellschaft beizutragen. Uns stellt sich die Frage danach, welches Bild der Lage wir als Beteiligte vermitteln möchten. Ein unbedachter Umgang und eine wahllose Verbreitung von Fotografien können unseren Zielen auch zuwiderlaufen und genau jenen Interessen dienen, denen wir zu kontern versuchen.

So bestätigt das Bild der anonymen schwarzen Masse auch Erzählungen der Ideologien von rechts, in denen eine „Asyl-Flut“ in weiten Wellen den europäischen Kontinent überschwemme. Unsere Arbeit ist zentral auch der Versuch, das Narrativ zu prägen, das dem Umgang mit der Fluchtbewegung hier zugrunde liegt.

Das funktioniert nur durch ein unablässiges Dokumentieren und Erzählen der Geschichten jener, die sich aus Mangel an Zukunft freiwillig in sinkende Boote begeben. Denn letzten Endes verdichtet sich alles dort auf dem Wasser. Der unbegreifliche Komplex der europäischen Asylpolitik, der Instabilität in Nahost und Jahrhunderte der Kolonialgeschichte konzentrieren sich im simplen Versuch von Millionen von Menschen, von Afrika nach Europa zu gelangen.

Abertausende verlieren dabei ihr Leben, wissentlich, willentlich. Wer hier schweigt, gibt Recht.

Die Arbeit von Sea-Watch ist ehrenamtlich und wird komplett über Spenden finanziert. Wir freuen uns über jeden Beitrag!