Leben und Boxen in Kibera

Kibera – der größte Slum Afrikas. Wie groß er wirklich ist, weiß niemand so genau. Fest steht nur: Er ist immens und dicht besiedelt. Es gibt unterschiedliche Zahlen; Quellen gehen von bis zu zwei Millionen Einwohner*innen aus. Als ich einen Anwohner fragte, sprach er von etwa 1,2 Millionen Bewohner*innen auf einer Fläche von 2,5 Quadratkilometern. Und einige dieser Bewohner haben sich dem Boxen zugewandt.

In der Sprache der ursprünglichen Siedler*innen bedeutet „Kibre“ „Wald“ oder „Dschungel“. Diesen Namen trägt der Slum nicht umsonst. Kibera ist für eine Vielzahl von Krankheitsfällen bekannt, von Typhus über Cholera bis hin zu Malaria. Auch für seine hohe Kriminalitätsrate ist der Slum berühmt-berüchtigt.

Das örtliche Durchschnittsalter beträgt 35 Jahre. Rund 60 % der Bevölkerung Nairobis leben in Kibera. Über 80 % der Einwohner*innen sind arbeitslos; über 50 % an Malaria erkrankt.

Die Behörden gehen von einer sehr hohen HIV-Infektionsrate von bis zu 80 % aus. Dieser Wert wird auch in den Medien oft aufgegriffen. Die offiziellen Angaben zeichnen offenbar ein viel düstereres Bild als die Wirklichkeit: So erklärte mir eine Bewohnerin, die sich schon lange mit dem Problem der HIV-Infektionen vor Ort beschäftigt, dass die tatsächliche Erkrankungsrate nur bei etwa 20 % liege. Letztlich ist es so gut wie unmöglich, für einen Ort wie Kibera gesichterte Zahlen vorzulegen, was die sehr unterschiedlichen Werte erklärt.

Es gibt noch mehr Diskrepanzen. Nächstes Jahr erscheint eine Dokumentarserie, die sich mit allen offenen Fragen über Kibera beschäftigt. Ein tschechisches Team aus Dokumentarfilmern verbrachte zwei Monate vor Ort, um Antworten zu finden und das Leben im größten Slum des afrikanischen Kontinents in einen breiteren Kontext zu setzen.1 Ist es dort also wirklich so schlimm? Auch ich verbrachte einen ganzen Monat vor Ort, um diese Frage zu klären.

Langsam erwacht die Stadt zum Leben. Nicht in aller Frühe, sondern gegen 9 Uhr morgens beginnt Kibera, sich zu regen. Keine Stunde später herrscht überall geschäftiges Treiben. In Dutzenden Läden bieten Händler*innen Produkte aus der Umgebung zum Kauf an oder bieten ihr Können feil.

Hier wird genäht und gekocht, dort bedienen Friseur*innen ihre Kundschaft und dort hinten gibt es Waren in allen möglichen Formen, Farben und Größen. Fahrer versuchen, ihre „Matatu“ – kleine Minibusse – zu erreichen.

Kibera wird zu einem lebendigen Wesen. Daran muss man sich erst einmal gewöhnen. Unzählige Eindrücke prasseln auf einen ein, wie bei der Lektüre eines Gedichts der verfluchten Poeten der Lost Generation. Es braucht Zeit, bis man den Reiz erkennt. Ich selbst benötigte fast einen ganzen Monat, bis sich die „Schönheit“ des Ortes mir offenbarte.

Der extreme Kontrast aus einem sehr harten Leben, überaus freundlichen Menschen und vollkommen anderer Wahrnehmung wirkt zunächst wie ein Dämpfer, doch im Laufe der Zeit wiegt sich das Ganze auf. Für jemanden aus dem Westen wartet die lokale Umgebung zunächst vor allem mit einem unerträglichen Gestank, einer großen Unordnung, Überbevölkerung und mangelnder Hygiene auf.

Aber so schrecklich ist es nicht und man kann sich leicht daran gewöhnen. Die meisten Bewohner*innen sind sehr arm und müssen sich anstrengen, um ihre täglichen Bedürfnisse zu stillen. Wichtig ist jedoch, dass in Kibera eben dies möglich ist und das auch noch recht günstig.

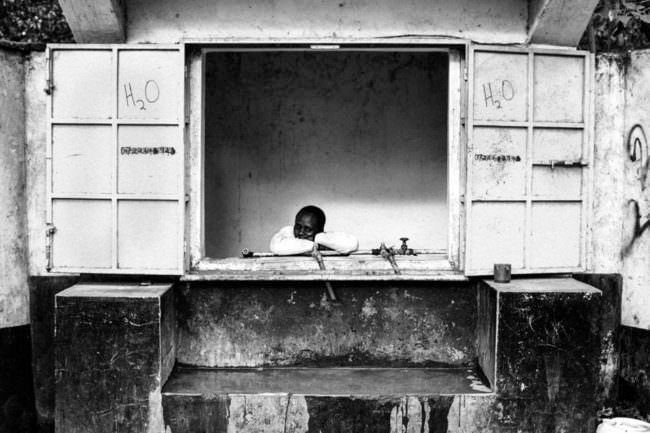

Die Versorgung mit Wasser und Strom sowie die Abwasser- und Abfallentsorgung sind ein großes Problem, ebenso wie die Müllberge. Dennoch ist alles sehr viel besser als man es sich unter Umständen vorstellen mag.

Zu allererst ist Kibera nämlich ein Handelszentrum. Kreative und geschickte Menschen bieten dort Tag für Tag ihre Waren und Dienstleistungen an. In Kibera gibt es alles, was man sich nur vorstellen kann: von Kleidung über Lebensmitteln bis hin zur neuesten Elektronik.

Man sieht dort keine verhärmten, verwahrlosten Menschen, die noch nicht einmal ihre basalsten Bedürfnisse zu stillen vermögen. Kibera übertrifft einfach alle Erwartungen. Vergesst die Bilder aus dem Fernsehen, auf denen kleine Kinder mit aufgeblähten Bäuchen herumlaufen. Auch Smartphones gibt es überall.

Das Leben in Kibera ist jedoch vor allem deshalb so schwer, weil die Umwelt unter der extrem dichten Besiedlung leidet. Das größte Problem ist der allgegenwärtige Müll. Es gibt viele Schwierigkeiten, aber wichtig ist, dass es sehr wohl möglich ist, in Kibera zu leben. Trotz allem.

Und auch über das Boxen als Mittel im Kampf gegen die Armut hört man immer wieder ähnliche Geschichten. Das Boxen ist kein Sport für die Reichen. Mit unserer Geschichte verhält es sich nicht anders – eine Geschichte, die in Kibera spielt. Kibera, der „Dschungel“, wo tagtäglich Sportler aus der Umgebung trainieren – hart trainieren und von einer besseren Zukunft träumen.

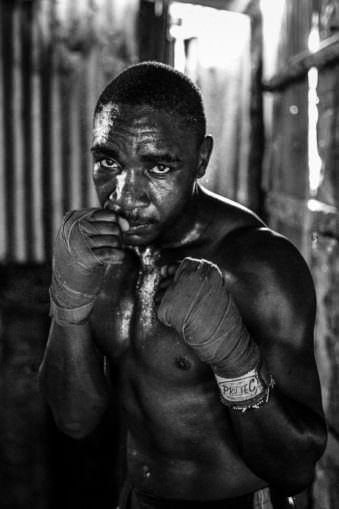

Unter Anleitung von Coach „Tanker“, Mitglied der kenianischen Nationalmannschaft der Faustkämpfer, geben die Athleten alles. „Tanker“, der eigentlich Talib Mubiru heißt und stets eine Kappe auf dem Kopf hat, ist 44 Jahre alt und Profiboxer im Bantamgewicht. Im kenianischen Nationalteam belegt er augenblicklich den dritten Rang.

Unter seiner Ägide und den strengen Bedingungen vor Ort haben die jungen Männer sich für Disziplin und Schinderei entschieden. „Uns fehlen Schuhe, Handschuhe, Bandagen, die einfachsten Dinge“, erläutert Tanker. „Es ist wirklich nicht einfach, weil die Leute das Geld dafür nicht haben. Sie sind schon froh, überhaupt Essen kaufen zu können. Für den Sport bleibt da nichts übrig.“

Aus Spenden von Privatpersonen und Geldern aus der eigenen Tasche wurde ein „Jugendzentrum“ gebaut. Dort ist alles kostenlos. „Hier ist alles vertreten, von siebenjährigen Kindern bis hin zu dreißigjährigen Erwachsenen“, erklärt Tanker.

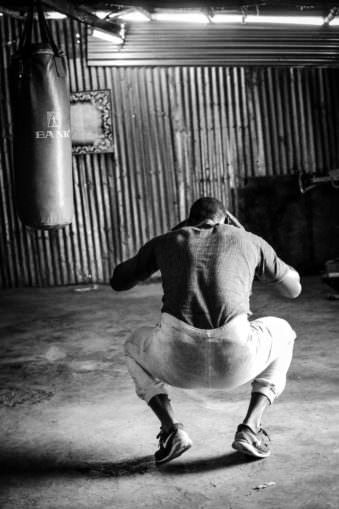

Die Boxhalle selbst ist ca. 4×6 m groß. Es gibt dort keine Fenster und nur eine Tür, durch die ein wenig Licht hineinfällt. Die Wände bestehen aus Wellblech; drinnen gibt es zwei Boxsäcke, eine Handvoll Stühle, eine Bankdrückmaschine. Alles in einem Raum, der sich unerträglich stark aufheizt. Tag für Tag trainieren junge Männer aus der Umgebung in der brütenden Hitze, die meisten von ihnen sind arbeitslos.

„Das größte Problem, mit dem ich mich als Coach auseinandersetzen muss, ist die Tatsache, dass manche der Männer hier mit Hintergedanken herkommen, die Grundlagen des Boxens erlernen und diese dann missbrauchen“, erklärt Tanker. „Wenn so etwas passiert, ist das immer eine unheimliche Enttäuschung für mich, weil ich den Boxern eine bessere Zukunft ermöglichen möchte.“

Draußen gibt es einen Platz, der sauber und ordentlich ist. Dort erhebt sich ein neuer Boxring aus dem Erdreich. „Wir haben einen neuen Ring gebaut“, erklärt der Coach begeistert. Zwar ist der Ring sehr viel kleiner als üblich, doch der Enthusiasmus aller macht ihn zum größten Boxring des ganzen Landes.

Der Erfolg mag nicht garantiert sein; für viele ist jedoch schon das Training ein großer Gewinn, weil es sie von der Straße fernhält. Das Boxen ist an einem Ort wie diesem – mit einer derart hohen Kriminalitätsrate – dennoch weit mehr als ein bloßes Verteidigungsmittel: Es gibt den Menschen Hoffnung, denn die Athleten wollen es in die Nationalmannschaft schaffen und ihre Träume auf internationaler Bühne verwirklichen.

Sie möchten Erfolg haben – im Leben wie im Sport. Und sie wissen, dass ihnen dies mit der Hilfe ihres Coaches gelingen kann. Denn unter seiner Anleitung haben sich einige bereits in nationalen und internationalen Wettkämpfen bewährt. Zwei seiner Boxer werden bald in die Nationalmannschaft aufgenommen.

„Das Boxen wird gut bezahlt, deshalb sind wir guter Dinge, dass die Jungs eines Tages durch den Sport ein ordentliches Einkommen haben werden“, so Tanker. Diese „Jungs“ wollen es durch ihren Willen und ihre Entschlossenheit aus der Armut herausschaffen – so wie ihr Coach. „Dank des Boxens haben wir hier eine bessere Zukunft.“

1Mehr Informationen zu diesem Thema findet Ihr unter der noch im Aufbau befindlichen Webseite des Filmprojekts.

Dieser Artikel wurde für Euch von Laura Su Bischoff aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt.