Wasserwesen

Immer öfter stolpere ich auf Fotoportalen über Frauen im Wasser. Vielleicht kommt es auch nur mir so vor, aber die nasse Schöne wird ein immer beliebteres Motiv. Und obwohl ich mich selbst in der inszenierten Fotografie nicht beheimatet fühle, bewundere ich doch die Spannbreite der Interpretationen. Und ich finde die Thematik aus einem ganz besonderen Grund spannend: Ihrer Rezeptionsgeschichte.

Ich habe mich also aufgemacht, ein bisschen über den Ursprung der Frau im Wasser zu recherchieren und die verschiedenen Erscheinungsformen zu differenzieren. Habe meine alten Unterlagen aus dem Germanistikstudium herausgekramt, denn irgendwann zu Examenszeiten habe ich mal eine wichtige Arbeit über die „Femme fatale“ geschrieben. Aber ich fange lieber vorn an.

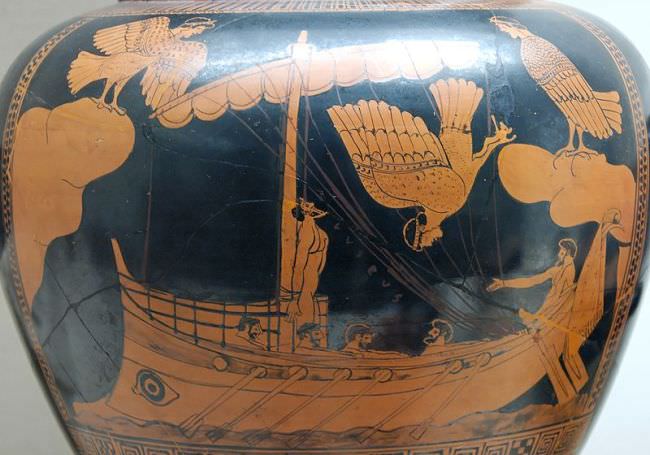

Der Ursprung der Wasserwesen liegt bei den Sirenen, die ursprünglich Landwesen waren, in Homers Odyssee aus dem 8. Jahrhundert v.Chr, also ganze 2700 Jahre zurück! Im zwölften Gesang des Epos erfährt der Held Odysseus von der Zauberin Kirke, dass sein Schiff auf dem Heimweg an den Sirenen vorbeifahren wird:

Zu den Sirenen wirst du zuerst gelangen, die all die

Menschen berückend bezaubern, wer irgend hinkommt zu ihnen;

Wer auch immer sich naht, unwissend, und hört der Sirenen

Singenden Laut, dem treten nicht Frau und unermüdliche Kinder,

Wenn er nach Hause kehrt, zur Seite und freuen sich seiner,

Sondern mit hellem Gesang bezaubern ihn die Sirenen,

Sitzend auf einer Wiese; ringsum ein Haufen von Knochen

Von vermodernden Männern, und um sie schrumpfen die Häute.

Gewarnt vor dem Gesang der Sirenen verschließen sich die Männer die Ohren mit Wachs und Odysseus lässt sich mutig an den Mast seines Schiffes binden. So entgehen die Heimkehrer der Verführung der Sirenen, die, im Unterschied zu den meisten modernen Darstellungen, tödliche und brutale Wesen waren.

Sucht man in Fotoportalen nach Sirenen-Adaptionen, findet man mit großer Wahrscheinlichkeit sanft im Wasser liegende Mädchen. Überhaupt wird meines Erachtens nach der Fokus auf die zarte Optik der Wasserfrauen gelegt, ich habe nur wenige Beispiele finden können, in denen bewusst eine Anspielung auf den liebreizenden, aber tödlichen Gesang gemacht wird. Dabei ist der eigentliche Kern der Mythe die Stimme, mit der die Sirenen seit jeher die Männerwelt verführen:

Foto: Kaia Pieters

Zudem sind die ursprünglichen Sirenen nicht einmal weiblich, sie sind geschlechtlos, manchmal sogar männlich und mit Bart dargestellt. Es sind dämonische Mischwesen, Vögel mit Menschenköpfen und erst in posthomerischen Zeiten haben sie ein estaunliche Transformationsgeschichte durchlebt:

Im 6. Jh. nimmt der Oberkörper Frauengestalt an /…/ und seit klassischer Zeit bis zum Ende des Altertums erscheinen die Sirenen meiste als nackte schöne Frauen, von deren Vogelnatur oft nur wenig mehr als die Flügel und Krallenfüße geblieben sind.1

Diese Darstellung ist in der Fotografie unheimlich selten und ich habe wirklich lange suchen müssen, um eine entsprechende Sirenen-Interpretation zu finden.

Foto: Diana Dihaze

Der morbide Charakter der Vogelfrauen ist in den Jahren abgestumpft und auch eine weitere optische Veränderungen mussten sie einbüßen: Im Übergang von der antiken zur christlichen Rezeption hat sich der Mythos Sirene in eine fischschwänzige Nixe verwandelt.

Beide Formen – Vogelfrau und Fischfrau – bleiben zu Zeiten des Mittelalters nebeneinander stehen, doch die Fischfrauen gewinnen schon rein ästhetisch schnell die Oberhand. Dies liegt zum einen daran, dass eine Frau mit Fischschwanz ein erotischeres Bild abgibt als eine vogelkrallige Dämonin, zum anderen harmoniert die Fischsirene schlüssiger mit frühchristlichen Meeresmetaphern und antiken Nymphensagen.2

Ich habe mich hierzu mit zwei Fotografinnen unterhalten, die beide den Sirenen-Stoff fotografisch umgesetzt haben. Dass sie es beide auf so unterschiedliche Weise interpretiert haben, ist nicht nur ihren Fotos abzulesen, sondern auch ein großartiges Beispiel dafür, wie viel Spielraum ein so altes und klassisches Motiv wie die Sirenensage, die Mutter aller Wasserfrauen, bietet.

Ninons Sirene:

Der Startpunkt war für mich ein Zitat von Blaise Pascal: „Ein Nichts vor dem Unendlichen, ein All gegenüber dem Nichts, eine Mitte zwischen Nichts und All.“ Dazu hatte ich mir vorgenommen, ein Foto zu machen. Es sollte ein Unterwasserbild werden und zwar eines, bei dem der ganze Körper zu sehen ist.

Jemand, der vollständig im Wasser versinkt, um niemals wieder aufzutauchen. Wichtig war mir, dass dieses „Jetzt ist es vorbei“-Gefühl eingefangen wird. Hoffnungslos, aber dennoch sicher. Keine Angst, keine Furcht, mehr als würde man einfach einschlafen und leise verschwinden. Ich habe versucht, es genauso umzusetzen, indem ich mich selbst als Modell benutzt habe.

Wir sind zu einem Teich gelaufen, meine Mutter musste den Auslöser drücken, während meine Schwester versucht hat, mich in die richtige Position zu bringen. Die ersten Versuche waren schrecklich, ich habe literweise Wasser verschluckt, aber nachdem ich beiden erklärt habe, wie es genau in meiner Vorstellung aussieht, konnten sie mir auch besser helfen.

Trotzdem war es nicht leicht, alles gleichtzeitig zu beachten: Gesicht über Wasser, den Schal an der richtigen Stelle, die Hände, die Beine … Am Ende habe ich mich für zwei Bilder entschieden. Eines, auf dem der Oberkörper mit der Wasseroberfläche im Gleichgewicht war und eines von meinem Unterkörper, bei dem man meinen Rock auch als Fischflosse deuten könnte. Daraus habe ich in Photoshop das fertige Bild gebaut.

Ich liebe das Ergebnis, allerdings erkannte ich beim Bearbeiten, dass ich mein Ziel, das Zitat umzusetzen, nicht erreicht habe. Stattdessen hat sich eine zweite Inspiration eingeschlichen: Ich war zu der Zeit geradezu besessen von einem Lied namens Sirens Call mit der Textzeile „Die Sirenen rufen mich“ und mir wurde bewusst, dass ich genau diesen Moment geschaffen hatte!

Ich weiß nicht, ob es eine gelungene Interpretation des Motivs ist, weil eigentlich keine Sirene enthalten ist, sie ist quasi implizit. Aber das Bild zeigt die Auswirkung des Sirenenrufs, wie jemand dem Elend nicht entkommen konnte und das liebe ich wirklich an dem Foto.

Foto: Ninon

Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, mit dem Stoff in Kontakt zu treten, ob zufällig durch andere Fotografen, im Museum, in der Literatur, im Theater oder wie bei Ninon über Umwege und in der Musik – Inspiration kann man sich überall holen, man muss nur wissen, was man damit anstellen kann. Auch finde ich es spannend, was für Unterschiede es in der optischen Repräsentation der Sirenen gibt, ob klassisch und zeitlos oder modern interpretiert wie von Julia Zhuravskaya:

Ihr müsst wissen, ich studiere in St. Peterburg an der Akademie für Kunst und Theater und wir beschäftigen uns viel mit antiker Literatur. Das Eremitage ist ein großartiges Kunstmuseeum und ich kann mir dort immer und immer wieder die antiken Skulpturen anschauen. Unfassbar schön!

Ich fühle mich seit meiner Kindheit zur griechischen Mythologie hingezogen und die russische Version von Homers Odysee habe ich schon öfter gelesen. Vor allem Odysseus Abenteuer mit den Sirenen haben mich fasziniert, sodass ich mich schon mehrmals mit diesem Thema in meinen Bildern beschäftigt habe.

In diesem speziellen Bild wollte ich mich aber nicht zu tief in die antike Sagenwelt einlassen, mir war es wichtig, dass auch Platz für Ideen aus dem Hier und Jetzt bleiben. Darum habe ich mich entschieden, meine beiden modernen Sirenen in einer typischen Haus-Atmosphäre zu fotografieren. Es hat zwar einen Bezug zur Odysee, das Foto stellt aber eher eine Szene nach dem Ende der Sage dar, nämlich den „Tod der Sirenen“.

Dafür habe ich das Foto sehr ruhig gestaltet, ohne das Singen der Sirenen oder ähnliches, nur einfaches goldenes Make-Up und eine sterbende Frau. Zuerst wollte ich nur mit meiner Freundin Elena arbeiten, aber irgendwie schien mir das zu wenig zu sein.

Dann entsand die Idee, eine zweite Sirene außerhalb des Fensters zu platzieren, sodass jede in einem Rahmen für sich liegt und das Foto in zwei Bereiche geteilt wird. Wir mussten uns beeilen, ein zweites Modell aufzutreiben, denn es war Abend und ich hatte Angst, dass uns das Licht ausgehen würde. Aber glücklicherweise ging alles sehr schnell und nach 15 Minuten kam eine weitere Freundin vorbei und ich konnte endlich meine Szene aufbauen.

Ich schaute durch den Sucher, so lange, bis der Ausschnitt interessant wurde. Genau dann drückte ich den Auslöser. Auch nachträglich habe ich beinahe nichts an dem Bild bearbeitet, nur ein wenig die Farben und Kontraste korrigiert und das Bild war fertig!

Foto: Julia Zhuravskaya

Es kommt im Laufe vieler Jahrhunderte zu immer mehr Berührungspunkten zwischen Sirenensage und diversen anderen Mythen und Märchen und kein Jahrhundert ist so wasserfrauensüchtig wie das 19. – viele romantische Neuerungen entstehen aus der Vermischungen der Fischfrau mit ihren folkloristischen Schwestern, den Nixen und Melusinen, den Najaden und der Loreley.

Die archetypische Vorstellung von der elementaren Weiblichkeit des Wassers ist Grundlage für die motivgeschichtliche Gemeinsamkeit. Doch der Fokus auf Bedrohung und Erotik weicht einem neuen thematischen Mittelpunkt der Sagen: Der Erlösung. Neben der Melusinensage ist es vor allem die verhängnisvolle Geschichte der Undine, die sich vom dämonischen Verderben abwendet und nach romantischer Vereinigung strebt.

Es gibt zwei besonders schöne Interpretationen des Undinen-Stoffes, der ursprünglich aus dem 12. Jahrhundert stammte, wobei die eine sicherlich einem breiteren Publikum bekannt sein dürfte: „Die kleine Meerjungfrau“ von Hans Christian Andersen. Anders als in der Disney-Version mit Happy End löst sich die kleine Meerjungfrau im Märchen in Schaum auf, da die Vereinigung von Mensch und Wasserwesen scheitert.

Die zweite, etwas unbekanntere Adaption, ist das von Friedrich de la Motte Fouqué 1811 veröffentlichte Kunstmärchen „Undine“. Die Undine ist ein im Wasser lebendes weibliches „Elementarwesen, das dem naturfernen Menschen eine Erweiterung seines eingeengten Seins vermitteln könnte.“3

Allerdings kann sie erst durch die Vermählung mit einem irdischen Mann eine unsterbliche Seele erlangen und somit steht bei ihr – anders als bei den Sirenen – der Aspekt des Wunsches nach Erlösung im Vordergrund. Dennoch küsst Undine ihren treulosen Gatten, nachdem die Bezeihung gescheitert ist, zu Tode und reiht sich damit passend in die Liste der tödlichen Wasserfrauen ein.

Foto: Claudia Otto

Claudia Ottos Undine:

Die Undinen-Geschichte interessiert mich wegen ihres märchenhaften, fantastischen Charakters, wird doch die Wassernymphe erst Unsterblichkeit erringen, wenn sie sich mit einem irdischen Mann vermählt. Auch in der slawischen Mythologie gibt es diese Wassergeister, „Russalken“. Hier sind sie, der Sage nach, ertrunkene bzw. vom Wassergeist in sein Reich entführte Jungfrauen.

Vor einigen Jahren hatten wir „Russalka“ von Dvorak auf unserem Theaterspielplan – und die Geschichte ging mir nicht mehr aus dem Kopf! Es geht um Liebe, um Unsterblichkeit, um Lebensebenen, es geht um Verführung und irdisches Vergehen, es geht um den Sog zum Element Wasser und gleichzeitig die Furcht vor den geheimnisvollen, ungebändigten Kräften.

Es gibt ein zweites Kunstwerk, das expressionistische Gedicht „Schöne Jugend“ von Gottfried Benn (1912), das mich fasziniert hat und zu dieser Bildidee trieb:

„Der Mund eines Mädchens, das lange im Schilf gelegen hatte

sah so angeknabbert aus.

Als man die Brust aufbrach

war die Speiseröhre so löcherig.

Schließlich, in einer Laube unter dem Zwerchfell

fand man ein Nest von jungen Ratten.

Ein kleines Schwesterchen lag tot.

Die anderen lebten von Leber und Niere,

tranken das kalte Blut und hatten

hier eine schöne Jugend verlebt.

Und schön und schnell kam auch ihr Tod:

Man warf sie allesamt ins Wasser.

Ach, wie die kleinen Schnauzen quietschen!“Die Idee der Umsetzung meiner Bildidee kam mir im Sommer, als ich sinnend durch nordische Landschaft fuhr, die Horizonte weit, alles lag klar vor mir – ich wusste auf einmal, was ich für Requisiten brauchte und wie das Bild detailliert aussehen sollte. Ich besorgte extrem glatte, transparente Folie und Blinkerfische, denen ich die Haken abknipsen musste.

Nun galt es, genau dieses Bild mit einem meiner Lieblingsmodelle, Oerni umzusetzen. Die Folie wurde beim Shooting 10 cm über der Wasseroberfläche der gefüllten Badewanne verklebt und mein Modell musste unter Wasser und Folie kriechen. Eine schwierige Aufgabe und nichts für Menschen mit Platzangst!

Ich stellte mich mit beiden Füßen rechts und links auf den Badewannenrand, fixierte, wegen mangelnden Lichtes, meine Ellenbogen am Körper und fotografierte von oben das im Wasser liegende Modell. Die Aufnahme habe ich mit meiner Canon 5D Mark II gemacht (24 mm, f/2.8, 1/15 s, ISO 800).

Oerni ist erfahren und mutig, somit brauchten wir nicht viele Versuche, um das Bild im Kasten zu haben. In der Nachbearbeitung habe ich dann das Bild ins Quadrat geschnitten, mit Photoshop die Schwarzweiß-Umwandlung gemacht, außerdem eine Spreizung der Gradiationskurve und etwas Kontrasterhöhung. Wichtig war mir ein Schwebezustand zwischen laszivem und morbidem Ausdruck und ich denke, das kommt irgendwie rüber.

Foto: Claudia Otto

Interessanterweise rückt zunehmend die Liebe in den Mittelpunkt. Waren es bei den Sirenen noch dämoische Erotik und Verhängnis, kommt es im Laufe der Zeit im literarischen Diskurs vermehrt zu Liebe und Begehren der Wasserfrauen, Liebesverrat und melancholischen Liebschaften.

Das bekannteste Beispiel für verschmähte Liebe und den unfreiwilligen Liebestod ist in diesem Zusammenhang die Geschichte der Ophelia. In ihr wechselt sich zu guter Letzt auch die Opferseite. Waren es zuvor stets die Männer, die den Wasserfrauen erliegen mussten, ist Ophelia diejenige, die mit dem Leben zu zahlen hat und wählt in Shakespeares „Hamlet“ einen tragischen Freitod im Wasser.

Ophelia ist vielleicht gerade durch ihre Traurigkeit und den stillen, sanften Tod im Blumensee ein beliebtes Motiv. Gerade in den Malerei wurde ihre Sterbeszene oft adaptiert und auch wenn ich mich in Fotoforen umsehe, finden sich zahllose Beispiele für die Interpretation der Geschichte Ophelias.

Foto: Chantal Korthout

Chantal Korthouts Ophelia:

Vor einiger Zeit habe ich angefangen, durch Glasscheiben zu fotografieren, auf die ich transparente Folien geklebt hatte. Das führt dazu, dass das Motiv, das nahe an der Scheibe ist, im Fokus liegt und alle weiter wegstehenden Objekte oder Hintergründe verschwommen und weich werden.

Da ich die Folie etwas unpräzise auf die Scheibe geklebt hatte, entstanden Blasen unter dem Plastik. So entstand der Eindruck einer Unterwasserwelt und erst dadurch bin ich darauf gekommen, das Opheliamotiv umzusetzen.

Ich kenn das Gemälde von John Everett Millais, auf dem Ophelia im Wasser treibt, mit ihrem wunderschönen Kleid und Blumen in der Hand. Ich habe auch Hamlet gelesen und erkannt, das Ophelia ein sehr passives Mädchen war, das meistens gemacht hat, was ihr befohlen wurde.

Sie ist wahnsinnig geworden, als ihr Vater von ihrem Liebhaber ermordet wurde und als sie dann aus Versehen in den Strom gefallen ist, hat sie sich einfach nicht gewehrt und ist ertrunken. In meinen Bildern wollte ich genau dieses Gefühl vermitteln, diese Melancholie, den Schmerz und auch dieses Aufgeben und die Hingabe an das Wasser.

Es ging mir darum, manchmal nur ein Gesicht zu zeigen, manchmal nur eine Hand, aus der eine Blume hinweggespült wird. Ich habe für das Shooting hausptsächlich Blumen, Äste und Blätter benutzt, die ich in meinem Garten oder im Park gefunden habe. Es durfte für mich ruhig einfach gehalten sein, quasi als Gegenentwurf zu Millais oder der Malerei von John William Waterhouse.

Am Ende sind es Selbstportraits geworden und so konnte ich während der Aufnahme über die Emotionen und Ausdrücke nachdenken, die ich transportieren wollte und auch über Komposition und Licht. Am Ende habe ich lediglich noch die Bilder in Schwarzweiß- oder Sepiatöne konvertiert. Die Serie ist für mich immer noch ein fortlaufendes Projekt.

Foto: Chantal Korthout

Es ist erstaunlich, wie sich im Laufe der letzten 2700 Jahre das Bild der Sirene gewandelt hat, wie es mit Sagen rund um Meerjungfrauen und Nixen verschmolzen ist und die tödliche Vogelfrau zu einem erotischen, aber schwachen Wassermädchen geworden ist. Der Wandel vom negativ-zerstörerischen zum positiv-romantischen Bild der Wasserfrauen ist ein großartiges Beispiel für den Perspektivwechsel, den ein klassisches Motiv im Laufe seiner Jahre durchleben kann.

Foto: Marta Bevacqua

Foto: Marta Bevacqua

Ich hoffe, ich konnte Euch durch diese kleine Zeitreise die Verwandlung des literarischen Motivs, ihre vielen unterschiedlichen Verwandschaftsgrade, Ähnlichkeiten und Unterschiede näher bringen und meine Faszination darüber ein bisschen teilen.

Vor allem in der Motivwahl vieler Fotografen werden die Begrifflichkeiten etwas unsauber voneinander getrennt, was im Grunde auch völlig in Ordnung ist, da es ja meistens nicht um Illustrierungen der antiken Sage geht, sondern um eine eigene Interpretation der Verbindung von Mensch und Wasser. Darum tauchen Sirenen-Mädchen, im See treibende Ophelias und im feuchten Nass planschende Meerjungfrauen auch bunt gemischt und nebeneinander in diversen Communities auf.

1 M. Moog-Grünewald: Mythenrezeption, 2008, S.655

2 M. Moog-Grünewald: Mythenrezeption, 2008, vgl. S. 658

3 A. und W. Rinsum: Lexikon Literarischer Gestalten II, 1990, S.603

Das Titelbild stammt von Imustbedead.