Zeremonien der Wahrheit

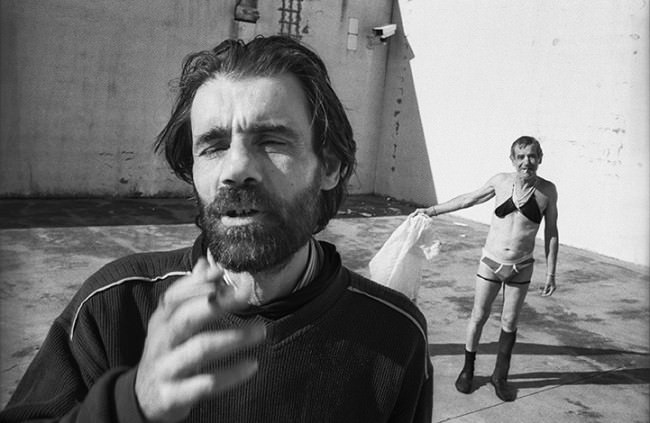

Ein Mann in gestreiftem Pyjama hebt die rechte Hand zum Soldatengruß. Ein zweiter stiehlt eilig diese Pose und schaut mit weit aufgerissenen Augen in die Kamera. Daneben ein unbeteiligter und ein verlorener Blick. So sehen verwundete Krieger aus.

Giampiero Assumma, geboren 1969, ein Fotograf aus Neapel, hat dieses Bild der vier Männer gezeichnet, die er über den Zeitraum von mehreren Jahren in einem von sechs Psychiatrien für Kriminelle in Italien portraitiert hat. Die Serie „The Lower World“ skizziert ein archaisches und poetisches Bild einer Dimension psychischer Erkrankungen.

Sie hinterfragt auch den Umgang mit psychisch kranken Insassen in Italien. Aber nicht nur ein politisches, sondern vor allem ein persönliches Interesse treibt ihn dabei an. Assumma möchte mit visuellen Mitteln erkunden, was wir unter Wahnsinn verstehen.

Daher ist seine fotografische Arbeit auch eine Studie über emotionale Zustände des Menschen, die uns einen oder voneinander abgrenzen können. Ein Blick, der stets das Besondere und Einzigartige eines jeden Menschen herausarbeitet, ohne dabei den Portraitierten ihre Würde zu nehmen.

Dieses reife Verständnis für die Psyche des Menschen verdichtet sich in Kombination mit kunstvoll gezeichneten Licht- und Kontrastsetzungen zu einer eigenen analogen Ästhetik. Giampiero Assummas Schwarzweißbilder leben von einer paradoxen Mischung aus Empathie für und Distanzierung zu den Dargestellten.

Die Serie reiht sich nahtlos in das fotografische Werk von Giampiero Assumma ein, das die Themen Wahnsinn, Religion und Rituale umstreift. Er berichtet, dass die „Extreme“ der menschlichen Existenz, die er in seiner Arbeit portraitiert, Wesentliches darüber aussagen, wer wir sind und was uns antreibt. Durch das Erkunden der Vielfalt menschlicher Erfahrungen hinterfragt er die gängige Definition von Normalität.

In seiner Serie „Lourdes“ begleitete er Menschen mit Behinderung auf ihrer Reise in einen der weltweit am meisten besuchten Wallfahrtsorte im Süden Frankreichs. Der Wunsch nach Wunderheilung und Erlösung fasziniert ebenso wie die Wirkung von Glauben und Gemeinschaft.

Aus soziologischer Perspektive betrachtet, ist „Lourdes“ eine Arbeit über die Bedeutung von Leiden als ein überdauerndes Moment menschlicher Existenz, das in der Religion als metaphysische Chance zur Flucht begriffen werden kann.

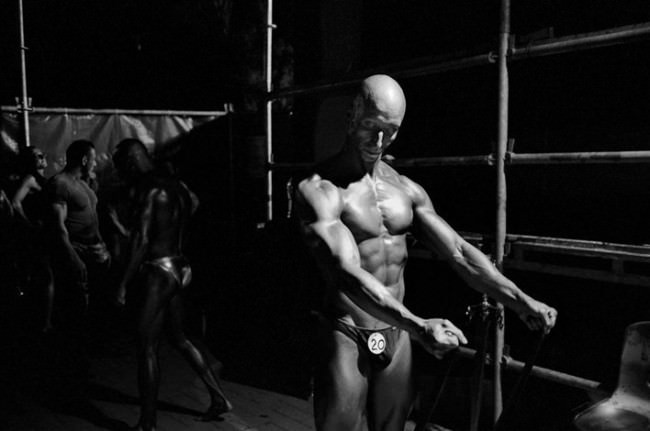

In seiner Serie „Bodybuilder“ hat Giampiero Assumma Menschen portraitiert, die ihren Körper zu Kunstobjekten stilisieren. Diese Art der menschlichen Entfremdung stellt einen weiteren Schritt zur visuellen Erforschung des Zusammenspiels emotionaler und physischer menschlicher Extreme dar.

Die maschinenartigen Körper wirken fast entmenschlicht, würde man die Intention hinter der Deformation nicht leise erahnen. Ähnlich wie die Pilgerreisenden begeben sich die Bodybuilder auf eine Suche nach dem Sinn ihres Daseins, mit dem wesentlichen Unterschied, dass diese Sinnsuche für den Einen in der Erlösung durch göttlichen Zuspruch und für den Anderen in der Hoffnung auf Anerkennung durch Abgrenzung im Wettkampf besteht.

Giampieros fotografischer Blick verdeutlicht, dass Kunst nicht nur ein direkter Weg zu essentiellen Fragen des Lebens sein kann, sondern sie schafft auch Raum für eine Sensibilität, die sich im Zuge alltäglicher Abläufe unter der Oberfläche versteckt hält. Er konkretisiert diese Idee mit folgenden Worten:

Wenn die Fotografie ein Spiegel unserer Zeit ist, so geht es in der fotografischen Arbeit darum, dieses Bild genau zu erkunden, zu schauen, was dahinter lauert und den Spiegel notfalls zu zerbrechen. Kunst ist der direkteste Weg, um sich selbst und Andere zu erreichen.

Vor dem Hintergrund dieser fotografischen Überlegungen ist es umso überraschender, wenn man erfährt, dass Giampiero vormals einen medizinischen Beruf wählte, um die Tradition seiner Familie fortzusetzen. Erst vor einigen Jahren entschied er sich bewusst dazu, einen eigenen Weg fernab von vorstandardisierten Lebensentwürfen zu gehen.

Dieser Mut zur eigenen Stimme spiegelt sich in seiner Sicht auf ‚das Andere‘ wider. Nicht wertend, sondern wertschätzend und beschreibend berichtet er von den Menschen auf seinen Bildern, die Mut zum Anderssein beweisen.

Was mich bei meiner ersten Begegnung mit Giampiero auch überraschte, war nicht nur sein reifer psychologischer Blick auf die Welt, sondern vor allem die unprätentiöse Art, von seiner Arbeit zu berichten. Tatsächlich ist einer seiner Sätze mir wohl am schärfsten im Gedächtnis geblieben:

Ein großes Problem vieler Künstler ist, dass sie sich selbst zu wichtig nehmen.

Man spürt, dass der Zuspruch Anderer keine zentrale Bedeutung für ihn hat, sondern dass es ihm viel mehr um Wachstum und Erkenntnis geht, die er gern mit denen teilt, die sich dafür interessieren. Giampiero Assumma lebt und arbeitet derzeit in Berlin.

Mehr von Giampiero Assumma kann man auf seiner Webseite sehen und auf Facebook. Wer eher den haptischen Genüssen frönt, dem seien die folgenden Publikationen ans Herz gelegt:

Assumma, G. (2002). A Lisbona. Napoli: Edbye. 30 Seiten

Assumma, G. (2003). Tempo Luogo Metallo. Edizioni banca idea. 128 Seiten.

Assumma, G. (2003). Tracce di Luce. 24 Ore Cultura. 96 Seiten