Im Gespräch mit Ann-Christine Jansson

Im Sommer dieses Jahres machte mich eine Freundin auf dem Lumix-Festival in Hannover mit einer schwedischen Fotografin bekannt, die sich mir als Ann-Christine Jansson vorstellte. Wir unterhielten uns – wie sollte es an diesem Ort auch anders sein – über Fotojournalismus und sie erzählte mir, wie sie selbst im Vorwende-Deutschland und um die Zeit des Mauerfalls herum als Bildreporterin gearbeitet hatte.

Erstaunt darüber, wie sich dieses Berufsbild in den vergangenen 20, 30 Jahren offenbar gewandelt hat und interessiert daran, was sie wohl dazu zu erzählen hätte, lud ich Ann-Christine ein, unser Gespräch alsbald fortzusetzen. Wieder in Berlin verabredeten wir uns bei ihr zu Hause.

Ann-Christine, Du kommst ursprünglich aus Schweden, lebst und arbeitest aber schon sehr lange in Berlin. Wie kam es dazu?

Nach meinem Studium in Schweden begann ich Anfang der achtziger Jahre, zwischen Westberlin und Stockholm zu pendeln. Ich war noch nicht so firm in meinem Deutsch. Manchmal kam ich in ein sprachliches Blackout; es gab tatsächlich Situationen, in denen alles schwarz war. Ich wusste nicht mehr, ob ich auf Schwedisch oder auf Deutsch denken und mit welchen Worten ich mich ausdrücken sollte.

So kam ich per Zufall zur Fotografie, weil die Sprache der Bilder international ist. Ich fing an, verschiedene Sachen zu fotografieren, die hier in Berlin passierten. Es war die Zeit der Demonstrationen und Hausbesetzungen.

Ich habe immer in Westberlin, hier in Kreuzberg, gelebt und das hat mich sehr fasziniert. Solche Straßenschlachten, wie es sie hier damals gab, kannte ich aus Schweden überhaupt nicht. Ich komme aus einem Baumwollwatteland, sage ich da manchmal.

In den siebziger Jahren gab es in Stockholm zwar auch große Demonstrationen gegen den Vietnamkrieg und wir sind traditionsgemäß immer zur amerikanischen Botschaft marschiert, draußen wurde die amerikanische Fahne abgebrannt und danach sind wir alle brav wieder nach Hause gegangen und mehr passierte dann auch nicht.

Hier habe ich dann, wie gesagt, ganz was anderes erlebt. Ich war sogar mal auf einer Demonstration, für die ich offiziell als Fotografin akkreditiert war, behängt mit Ausweisen und orangefarbenen Pressebändchen.

Ich machte da nichts als meinen Job, wobei ich aber wohl einer Truppe Polizisten mit Knüppeln im Wege stand und bewusstlos geschlagen wurde. Und das kannte ich überhaupt nicht, sowas konnte ich mir dort, woher ich komme, überhaupt nicht vorstellen.

Mit einem Schlag Fotoreporterin. Hast Du dann hier in Berlin für Zeitungen oder Magazine gearbeitet?

Ja, ich bekam ziemlich schnell Kontakte zu skandinavischen Medien und arbeitete für sie per Auftrag sowie als „feste Freie“. Auch für deutsche Zeitungen habe ich gearbeitet, wie etwa die taz, den Stern und viele andere Magazine und Zeitschriften.

Eine zeitlang arbeitete ich hier in Berlin als rasende Bildreporterin. Ich machte dieselben Termine wie die Agenturen. Aber die skandinavische Zeitung, für die ich fotografierte, wollte ihre eigene Bildsprache. Sie wollte eben nicht die Bilder, die alle anderen auch bekamen.

Wie hast Du denn damals die Bilder von hier an die Redaktionen in Skandinavien gesendet? Das musste ja schnell gehen. Wie lief das technisch ab?

Das lief so: Ich bin zuerst schnell ins Labor gefahren, habe meine Filme entwickelt und während sie trockneten schon die Bilder ausgewählt, dann schnell Abzüge gemacht und flott den weißen Rand mit Ort, Zeit und Inhalt der Aufnahme beschriftet.

Dann habe ich die Redaktion in Stockholm oder Helsinki angerufen und die hat mir dann bei einer Agentur wie dpa oder Reuters eine Leitung bestellt. Bei denen stand so ein spezielles Funkgerät, eine Art Bildfax.

Dann wusste ich: Ich habe jetzt von meinem Büro bis zur Agentur ungefähr zehn Minuten Zeit. Ich bin hier immer Rallye gefahren und das hat mir viel Spaß gemacht. Ich war damals eine leidenschaftliche Autofahrerin. Heute fahre ich ja eher langsam und betulich.

Ein solches Bildfax hat Ann-Christine noch zu Hause, auch wenn es längst ausgedient hat. Heute hat sie es für mich extra aus dem Regal geholt und den Staub weggepustet, um zu demonstrieren, wie man den Apparat bediente.

Hier, man musste den Abzug auf die Walze spannen und dann übertragen. Hier in diesem Abtastkopf ist eine Leuchtdiode, die lief hin und her und tastete das Bild ab, während es sich auf der Walze drehte.

Waren die Qualitätsverluste bei der Bildübertragung nicht enorm?

Ach, das funkte sich scharf, sagten wir immer.

Wie lange dauerte es, bis ein Bild dieser Größe vollständig übertragen war?

Die Übertragung eines Schwarzweißbildes dauerte sieben Minuten. Man konnte auch Farbe damit funken, aber das dauerte dann drei mal sieben Minuten.

… für alle drei Farbkanäle, Rot, Blau und Grün wahrscheinlich …

Genau. Es gab auch ein externes Mikrofon. Bevor es losging, rief ich hier „Hello Helsinki, hello Stockholm“ hinein. Das knisterte und knasterte und wenn ich das Okay hörte, drückte ich auf Start.

Das habe ich, wie gesagt, anfangs immer bei verschiedenen Agenturen gemacht. Ich war ja auch nicht nur in Berlin, sondern auch viel auswärts unterwegs, wie etwa bei größeren Ereignissen, dem Castor-Transport zum Beispiel.

Die Agenturen hatten dann ein mobiles Büro in irgendeinem Hotelzimmer aufgebaut. Meine Zeitung kontaktierte sie und dann konnte ich da die Filme schnell im Badezimmer entwickeln und von dort aus meine Bilder senden.

Später bekam ich dann ein eigenes Gerät von der Zeitung gestellt, weil ich so viel für sie arbeitete. So ging es dann schneller.

Wie lange waren diese Geräte im Einsatz, bevor sie durch eine neue Technik abgelöst wurden?

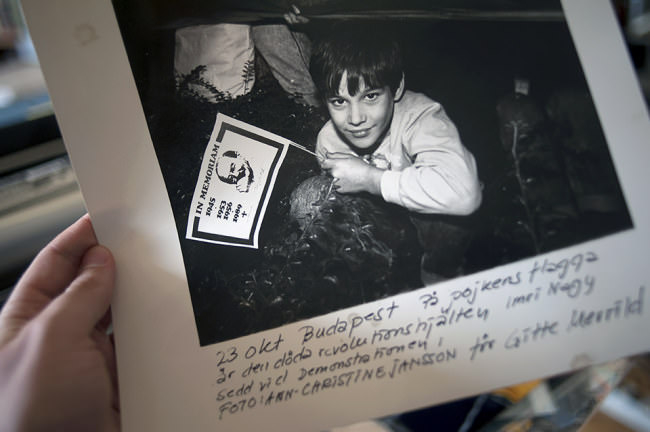

Oh, das weiß ich nicht mehr genau. Aber Du siehst ja, dieses Foto hier ist von 1991; also bis in die 90er Jahre hinein wurden die Geräte noch benutzt. Das „Funkgerät“, wie wir es nannten, war eine Erfindung von Rudolf Hell, einem deutschen Erfinder und Unternehmer.

Später kam dann eine neuere Technik zum Einsatz. Ich erinnere mich, wie sie dann in der Nachrichtenagentur AP und bei Reuters so ein Übertragungsgerät hatten, in das man nur das Negativ einführen musste – quasi eine Vorstufe zu den ersten Scannern.

Ich weiß auch noch, wie ich nach irgendeinem Ereignis meine Negative im Hotelzimmer fönte und dabei schon die besten Aufnahmen auswählte. Ich musste wirklich die wichtigsten zwei, drei Negative auf die Schnelle auswählen, denn das Funken war sehr teuer.

Und danach kam dann die digitale Übertragung. Das muss so Mitte der neunziger Jahre gewesen sein, wenn ich mich richtig erinnere. Aber bei den Daten bin ich mir nicht so sicher. Aber ich weiß noch, ich war eine der Ersten, die eine E-Mailadresse hatten – bei compuserve, mit einer ganz langen Zahl, weil man vor dem @-Zeichen noch keine Buchstaben schreiben konnte.

Damit konnte man auch noch keine Bilder verschicken, dazu gab es dann wiederum verschiedene Übertragungsprogramme, die ich von meiner Zeitung bekam und mit denen ich mich in deren Computer einwählen konnte.

Ich erinnere mich noch, wie ich hier nachts einmal saß, mich zum ersten Mal einwählte und die Deadline war zehn Uhr. Ich war furchtbar aufgeregt und rief Punkt zehn Uhr in der EDV-Abteilung bei der Zeitung an: „Ist es angekommen?“ „Jaja, ist da.“ Welch eine Erleichterung!

Und dann ging es später ja direkt per E-Mail und über FTP. Das ist so grob die Entwicklung.

Um mal nicht bloß über Technik zu reden, lass uns mal zu Deinen Bildern kommen. Bilder, die Du in der ehemaligen DDR vor und in der Zeit der friedlichen Revolution und der Wiedervereinigung fotografiert hast. Was kannst Du dazu erzählen?

Ja, mein Arbeitsgebiet war der Osten und Osteuropa, weil ich ja in Berlin stationiert war. Ich konnte als schwedische Touristin über den Checkpoint Charlie nach Ostberlin einreisen und fotografierte dort. So lernte ich, bevor die Mauer fiel, Mitte der achtziger Jahre die Opposition in der DDR kennen.

Das fand ich sehr spannend. Die Leute von der Opposition waren sehr mutig. Angst war immer mit im Spiel. Teilweise erschienen meine Bilder auch ohne meinen Namen, weil das so gefährlich war. Damals gab es noch keine Computer, aber bei der Grenzkontrolle hatten sie so ein System, dass sie Punkte in den Passrücken setzten – eine Art Code, um zu markieren, wie gefährlich jemand war.

Bevor überhaupt jemand ahnen konnte, dass die Mauer einmal fallen würde, war ich zusammen mit einer schreibenden Journalistin aus Dänemark einmal offiziell eine Woche lang in der DDR, um fotografisch über das Thema Umweltschutz zu berichten.

Jeden Tag hatten wir Termine mit irgendwelchen offiziellen Leuten, die da in ihrem Zimmer saßen, mir das Fotografieren untersagten und Vorträge über den BRD-Imperialismus hielten.

Irgendwann hatte ich es dicke und sagte: „Es tut mir leid, wir kommen aus Skandinavien. Was bitte haben wir mit BRD-Imperialismus zu tun? Schauen sie zum Fenster raus; es ist wunderschönes Licht; ich bin Fotografin; ich kann hier nicht sitzen; ich muss fotografieren.“ Das gab natürlich einen großen Skandal, alles wurde unterbrochen.

Dann sind sie mit uns irgendwo an die Ostsee gefahren. Dank meiner Kontakte zur Opposition bekam ich Tipps, wo wir hinfahren sollten. Es gelang uns, unsere werte Begleiterin für ein Weilchen abzuhängen, indem wir sehr früh aufstanden, lange bevor wir einen Termin mit ihr hatten. Wir fuhren los und ich habe aus dem Autofenster hinaus einige Umweltschäden dokumentiert.

Einmal war ich auch in einem Ort im Süden der ehemaligen DDR. Ich hatte einen Kontakt, der mich mit seinem Trabi dorthin fuhr. Der ganze Ort war mit Kohlestaub bedeckt – das war unglaublich! Ich erinnere mich, wie ich ein Straßenschild fotografierte, auf dem man die Buchstaben vor Dreck nicht mehr lesen konnte.

Dahinter standen Gebäude, klassische Betonplattenbauten, die man vor Staub auch nicht richtig sehen konnte. Mein Begleiter rief: „Kannst Du Dich denn nicht ein bisschen beeilen? Das Gebäude da hinten ist nämlich die Parteizentrale.“

Mit welcher Kamera hast Du damals gearbeitet?

Ich habe damals noch mit einer komplett mechanischen Kamera gearbeitet und manuell scharf gestellt. Nachdem ich zurückgekommen war und die Filme rausgeschmuggelt hatte, stieg ich auf eine Nikon F4 um. Die hatte Autofokus und das war sehr hilfreich.

Ich habe die Kamera auch immer noch. Früher hatte ich zwei davon. Die waren sehr robust. Man konnte sie ohne Weiteres zu Boden fallen lassen und hinterher problemlos damit weiter fotografieren.

Als die Mauer dann fiel, funkte ich wie eine Weltmeisterin Bilder nach Skandinavien. Auch unmittelbar danach war eine sehr spannende Zeit. Da öffnete sich eine neue Welt und ich konnte viel herumreisen und viele Reportagen machen. Ich war in Ungarn, in Tschechien, Polen, Russland …

Also ich habe im Prinzip nur per Auftrag gearbeitet. Die Redaktion rief mich an und ich fuhr los. Manchmal schlug ich auch selbst Themen vor. Ich reiste nicht immer, aber doch oft gemeinsam mit einem schreibenden Journalisten. Die Reportage machten wir in Text und Bild also fast immer zusammen.

Welches war das aufregendste Thema, dem Du nachgegangen bist?

Am meisten hat mich immer Sozialreportage interessiert. Ich wollte darüber berichten, wie die Leute leben und wie ihre Situation ist.

Als ich nach der Wende in Tschechien war, machte ich eine Reportage über den längsten Straßenstrich Europas an der E55, direkt hinter der deutschen Grenze. Die armen Mädchen, die da arbeiten, waren wirklich Sklaven. Das war fürchterlich!

Der Pass wurde ihnen weggenommen, sie bekamen kein Geld, sie bekamen gar nichts. Damals überlegte ich zum ersten Mal vielleicht jemanden von dort hinaus zu schmuggeln.

Die Reportage war natürlich mit einigen Schwierigkeiten verbunden. Man konnte da ja nicht einfach in irgendein Bordell reingehen und sagen: „Hallo, kann ich ein Foto machen?“ Das wäre lebensgefährlich gewesen.

Ich war mit einer schreibenden Journalistin aus Finnland dort. Und wir fanden unseren Weg hinein. Wir waren ja schon ein bisschen älter und so wie wir aussahen, konnten wir ganz offensichtlich nicht anschaffen.

Wir stellten keine Gefahr dar – das war gut – und wir saßen da einfach mit im Bordell. Solange, bis ich dann irgendwann die Erlaubnis erhielt, dort zu fotografieren.

Ich habe da eine junge Frau begleitet und war mit ihr dann auch auf der Straße. Ich brauchte unbedingt solche Bilder, um eine gute Bildreportage zu machen. Der Zuhälter kannte uns dann schon, weil wir ja ein paar Nächte da mit herum gesessen hatten.

Offiziell konnte diese junge Frau auch kein Deutsch, aber im Zwiegespräch merkte ich, dass sie doch ein bisschen konnte. Sie war heilfroh, dass sie mit mir unterwegs sein konnte, denn in der Zeit musste sie nicht arbeiten.

Inzwischen existiert dieser Strich nicht mehr. Mit der Wandlung der politischen Verhältnisse in Europa hat er sich aufgelöst.

Eine andere Reportage, die mich bewegt hat, war eine über die Menschen, die über die EU-Grenze, die damals noch zwischen Polen und Deutschland verlief, in den Westen flüchteten.

Wenn nachts die Neiße niedrig stand, wateten sie durch das Wasser nach drüben. Ich war damals – das muss so um 1992 gewesen sein – offiziell ein paar Nächte mit dem Bundesgrenzschutz unterwegs und fotografierte.

Dieses eine Bild mit der Frau, die die Hände vorm Gesicht zusammenschlägt, finde ich sehr stark.

In meinen Bildern steckt ja auch immer ein Teil von mir. Das heißt, manchmal habe ich vorher schon eine Vorstellung im Kopf, ein inneres Bild, wie der Ort aussehen könnte, auch wenn er dann tatsächlich ganz anders ist.

Der zweite Aspekt ist: Jeder hat ja seinen ganz persönlichen Rucksack, den er mit sich herumträgt. Die Füllung sind die Erfahrungen aus der Kindheit. Zum Beispiel dieses Foto hier (zeigt ein Bild mit einem Jungen hinter einem Zaun), das bin auch ich. Das war in einem Aufnahmelager für Asylsuchende und ich ging bewusst hinunter auf Augenhöhe mit dem Jungen.

Ich komme aus einer betulichen Kleinstadt, wo es eine sehr große soziale Kontrolle gab. Stadtgespräch war zum Beispiel: „Der örtliche Wursthändler hat einen Skandal verursacht.“ Er hatte sich scheiden lassen und war nun, oh weh, mit einer Norwegerin zusammen.

Als ich älter wurde, wollte ich nur noch weg. Ich wollte noch etwas anderes von der Welt sehen. Dieses Bild mit dem Gitter hat mich daran erinnert; ich wollte raus.

Hier ist noch ein Bild von einem Bauern aus einer LPG. Herrlich wie er sich amüsiert, oder? Aber der konnte über sich selbst lachen und seine Nase hat ja auch eine gewisse Ähnlichkeit mit seinen Kartoffeln.

So komme ich mir auch manchmal vor. Ich finde einfach ganz wichtig, dass man die Fähigkeit behält, über sich selbst lachen zu können.

Ann-Christine zeigt vom 31. Oktober bis zum 30. November 2014 ihre Fotos von der Opposition in der DDR in der Zionskirche am Zionskirchplatz in Berlin-Prenzlauer Berg. Die Ausstellung „Radikal persönlich“ wird an diesem Freitag, den 31. Oktober um 17 Uhr eröffnet.

Da sie wirklich für die Fotoreportage brennt und ihre Erfahrungen gern an Interessierte weitergibt, bietet sie inzwischen auch Kurse an, für die man sich hier anmelden kann.

Das Titelportrait hat Agata Szymanska-Medina fotografiert, eine Schülerin von Ann-Christine.