Fantastische Bildbände zur Straßenfotografie, Teil 3

Liebe Leser und Mitverfolger der Serie, meine Leidenschaft für Bildbände hat in den letzten Wochen und Monaten kein bisschen abgenommen. Ich würde soger eher sagen, dass ich mitten im Fotoband-Fieber bin. Es gibt derzeit (bis aufs Fotografieren) wenig, was mir so viel Spaß macht wie mich durch Bildbände inspirieren zu lassen.

Anders gesagt: Wenn ich die Bilder anfasse und mich in die Fotografen hineinversetze, bekomme ich regelrecht Hummeln im Arsch und will sofort wieder raus. Und damit Ihr auch teilhabt an meiner Freude, präsentiere ich heute den dritten Teil der Serie, die mit Sicherheit noch viele weitere haben wird.

Joel Meyerowitz, 55*

128 Seiten | 14,8 x 13,6 x 1,2 cm | (derzeit) ab 19,87 €

Als Martin Wolf im April letzten Jahres das Leica-Portrait über Joel Meyerowitz bloggte, wurde ich an diesen Fotografen erinnert, den ich bis dato noch nicht näher studiert hatte. So kaufte ich mir das erstbeste Buch und wollte nicht gleich superviel Geld investieren. Zu Beginn jedoch ein paar Worte zum Herrn der Wahl:

Geboren 1938 in New York City, arbeitete Joel Meyerowitz zunächst als Art Director, gab aber seinen Job auf, um ab 1962 intensiv zu fotografieren. Ausstellungen folgten, er fotografierte auch in Europa. In den Siebzigern interessierte er sich zunehmend weg von der Straße hin zur Architektur und zum Offenen hin. Für die frühe Farbfotografie ist Meyerowitz für die damalige Zeit ein wichtiger Advokat.

Meyerowitz fotografierte unsichtbare Beziehungen sich völlig fremder, auf der Straße begegnender Menschen. Die Ausnahme sind Einzelpersonen, denn diese nahm er meist in Korrelation mit anderen auf und versuchte, die Fotografie von der „Ästhetik des entscheidenden Momentes“ zu lösen. Er öffnete sich dem Komplexen, Unfertigen und Nicht-Gelösten in seinen Straßenfotos – aber auch der Klar- und Offenheit in seinen Architektur- und Naturaufnahmen.

Warum heißt der Band „55“? Nun, 55 ist eine Serie, mit der der Verlag Phaidon historisch bedeutende Fotografen vorstellt und einen chronologischen Ablauf über ihre jeweils 55 wichtigsten Werke zeigt. Preislich niedrig und vom Druck her eher klein gehalten, ist dies der große Fotoband des kleinen Mannes und schmalen Geldbeutels.

Mich überraschte beim Betrachten des Buches die Diversität der Arbeiten, so dass ich des Öfteren ins Stocken geriet und mich fragte, ob diese Fotos wirklich ein und derselbe Fotograf gemacht hatte. Dies liegt sicherlich an der Vielseitigkeit Meyerowitz‘ – bemühte er sich doch um die Fotografie mit unterschiedlichsten Werkzeugen. Von 35 Millimetern auf der Straße bishin zum Großformat in der Landschaft.

Auf mich wirken die Aufnahmen des „ganz Großen“ wohl bedacht und präzise durchkomponiert. Natürlich öffnete er sich auf der Straße dem Zufall, den Aufnahmen geht aber keineswegs die Aufmerksamkeit und Empathie ab, die vonnöten ist, um Menschen im urbanen, willkürlich zusammengewürfelten Kollektiv zu fotografieren.

Jedes der 55 Bilder wird von Meyerowitz ausführlich erklärt. Dabei handelt es sich nicht um technische Details, sondern die Gedanken und Ideen, die ihm damals durch den Kopf gingen. Beim Lesen wurde mir schnell klar, wie reflektiert dieser Mann eigentlich ist.

Viele Straßenaufnahmen entbehren kein bisschen der Situationskomik, die ein jeder nur zu gut aus dem nicht gestellten Alltag in der Stadt kennt. Gerade bei diesen Fotos ertappe ich mich immer dabei, nicht vordergründige, aber bildentscheidende Details zu finden. „Aha-Momente“, die für mich die Fotografie so spannend machen.

Meyerowitz‘ Landschaftsfotografie bewegt sich fern vom Kitsch, er braucht keine Übertreibungen, aber eine beeindruckende Weite in seinen Bilden ist nicht von der Hand zu weisen, die nicht nur zum Staunen, sondern auch zum Nachdenken anregt. 55 ist für all diejenigen, die Meyerowitz kennenlernen wollen, meiner Meinung nach ein sehr guter Einstieg.

Martin Parr, 100 photos de Martin Parr pour la liberté de la presse*

144 Seiten | 25,8 x 19,8 x 1,4 cm | 9,99 €

Derzeit beschäftige ich mich in meiner Freizeit mit keinem anderen Fotografen so sehr wie mit Martin Parr. Ich habe mich noch nie so intensiv mit dem Wirken und den Werken eines Fotografen so lange und tiefgründig auseinandergesetzt. Und dabei bin ich gefühlt erst am Anfang, diesem Mann auf die Schliche zu kommen.

Der erste Bildband, den ich von Martin Parr in den Händen hielt, war diese Ausgabe der französischen Sektion der Reporter ohne Grenzen. Als ich sie mir vor längerer Zeit unwissend nach Hause bestellte, geschah dies mehr aus Neugier, denn aus Überzeugung. Die Fotos, die ich von diesem Mann bis dato gesehen hatte, hatten mich irritiert und so mein Interesse geweckt.

Jedoch lag der Band erst einmal ein paar Wochen zu Hause herum – und als er in die Hände von Besuchern kam, meinten diese, das das aber keine schönen Fotos seien. Und sie behielten Recht. Martin Parr will keine „schönen“ Fotos machen. Diese Bemühung liegt ihm fern.

Parr, geboren in Großbritannien und Sohn eines eifrigen Vogelbeobachters, kam über den Großvater im Alter von 14 Jahren mit der Fotografie in Berührung und wusste sofort, dass er Fotograf werden wollte. Seine ersten Fotos waren noch monochrom, doch als die Farbfotografie von den Staaten auch nach Europa herüberschwappte und er sie für sich entdeckt hatte, gab es kein Zurück mehr – und seine Fotos wurden zunehmend kritischer.

Martin Parr fotografierte Menschen und gab sich nicht mit dem Status Quo zufrieden, „tolle Fotos von exotischen Dingen“ zu machen. Ihm war die Fotografie viel zu rückwärtsgewandt, beschönigend und – wie er oft sagt – nostalgisch. 1994 beworb er sich bei Magnum und wurde genommen.

Jedoch verlief der Prozess nicht reibungslos. Viele Fotografen waren gegen ihn, unter anderem Mitbegründer Henri Cartier-Bresson. Letztendlich wurde er nach sechs Jahren mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit aufgenommen und das öffnete ihm Tür und Tor in die Welt, die er bis heute aus gesellschaftskritischer Perspektive beobachtet.

Und eines seiner Hauptthemen neben Food, Mittelstand und den Reichen der Welt ist der Tourismus. „Großbritanniens einflussreichster Fotograf“ (Wirtschaftswoche) fotografiert auf diesem Gebiet vor allem, um die Diskrepanz zwischen dem, was der Tourist von seinem Ort erwartet und dem, was er dann vorfindet, herauszuarbeiten. Es ist einer der größten Industriekomplexe, die es auf der Erde gibt und Parr legt den Finger tief in diese Wunde.

Und der Fokus des hier vorgestellten Bildbandes liegt genau dort: Der Tourismus – oder besser gesagt: Touristen. Die Fotos sind unangenehm, denn sie präsentieren ungeschönt die Schattenseite dieser modernen Form der Pilgerschaft. Verstärkt wird der Effekt durch die so unverwechselbare Technik, die er benutzt. Martin Parr blitzt Menschen meistens an. Jedoch nicht in der unbarmherzig direkten Form wie etwa ein Bruce Gilden, einer der meistgehassten Straßenfotografen, es tut.

Martin Parr blitzt viel dezenter und durch die Verwendung von Farbe rückt diese sehr in den Vordergrund und verstärkt den Eindruck des Aufgeblasenen, Überdrüssigen und Übertriebenen. Parr sieht sich – und der Rahmen des Bandes unterstreicht das – als Dokumentarfotograf. Er dokumentiert – oder mit seinen eigenen Worten: sammelt – was da ist. Und zeigt Extreme. Das kann er gut und das ist es, was die Fotos von Martin Parr unverwechselbar machen.

Der Bildband zeigt mit 100 Fotos einen sehr guten Überblick über das, was Parr über die Jahre dokumentiert hat. Doch sind auch Fotos dabei, die bis dato nicht veröffentlicht wurden, der Zahl nach ganze 20. Anstatt diese wie Meyerowitz zu erklären, sind die Fotos nur mit Jahresangabe und Aufnahmeort versehen.

Übrigens: Auf Flickr gibt es eine Gruppe, die Martin Parr WE ♥ U heißt und ihm gewidmet ist.

Harald Kirschner, Patina*

111 Seiten | 24,4 x 17,4 x 1,4 cm | 14,95 €

Das Titelbild mit dem alten Pontiac Silverstreak und den alten Fassaden hatte mich gepackt und zum Kauf des Bandes überredet. Ich konnte nicht anders, denn ich war neugierig geworden, wie denn Halle in einer Zeit, in der ich meine Kinderjahre in der Nähe von Baden-Baden erlebte, so ausgesehen hatte.

Also bestellte ich den Band und ein paar Tage später übergab mir der Postbote den im April dieses Jahres beim Mitteldeutschen Verlag erschienenen Band. Dieser bewirbt ihn so: „Halle in der Endzeit der DDR – keine Diva in Grau, sondern eine Diva in Farbe …“

Der Fotograf selbst ist aus derselben Generation wie mein Vater, 1944 in der Tschechischen Republik geboren. Die Sechziger und Siebziger nutzt er zur Fotografenausbilung in Mecklenburg-Vorpommern und anschließendem Studium in Leipzig. Später beginnt er, als freischaffender Fotograf zu arbeiten.

Das Buch war ursprünglich im Auftrag des Brockhaus-Verlages im Rahmen mehrerer Bände über Städte geplant, wobei nach der Wende der Auftrag platzte. Neu aufgenommen vom Mitteldeutschen Verlag wurden sie publiziert mit der Absicht, Kennern und Nicht-Kennern eine Retrospektive auf das vergangene Halle zu geben.

Kirschner fotografierte zu diesem Zeitpunkt erstmals in Farbe und zeigt einen nostalgischen Blick auf Architektur und Stadtlandschaft. In diesem Sinne sind seine Fotos alles andere als typische Straßenfotografie, wobei diese mit ihren weitläufigen Armen auch das nüchterne Genre Kirschners umfasst.

Der zeigt das eigentlich Zentrale in der Straßenfotografie – den Menschen – nicht isoliert, sondern nimmt ihn stets eingerahmt mit in die urbane Architektur. Da die Fotos jedoch nicht knallig bunt und frech aus der Menge fotografiert werden, wirkt der Mensch allein, verlassen und vergessen. Beinahe ignoriert.

Da Kirschner meist aus der Distanz großflächiche Ansichten der Stadtlandschaft zeigt und dabei sehr geradlinig abbildet, verstärkt sich der Eindruck des Abstandnehmens und vielleicht auch des Abschiedes. Denn die Stadt steht kurz vor dem Umbruch und ist vielleicht schon ein wenig gebrochen. Darin schön anzusehen. Eine Diva eben.

Es ist gut, dass Harald Kirschner diese Fotos nicht schwarzweiß aufgenommen hat, denn die schwache Farbigkeit verleiht den Bildern den zusätzlichen Eindruck der Verlorenheit, des Endes. Die Fotos bellen nicht. Sie laden ein, sich in sie zu versenken. In alte Gemäuer, abbröckelnden Putz, nicht renoviert.

Patina ist überall, in jedem Bild, es ist der Mantel, der alles und beinahe auch die Menschen bedeckt. Neubau sowie prominente Sehenswürdigkeiten ignoriert Kirschner gekonnt. Als jemand, der Halle nur vom Hörensagen kennt, vermisse ich diese jedoch nicht ansatzweise.

Ich genieße es sehr, mit dem Durchblättern eine kleine Reise durch die Stadt zu machen. Ich stehe noch einmal dort, wo Kirschner fotografiert hat und denke nach, wie und warum er diese Aufnahmen so nicht beschönigend gemacht hat. Halle schläft und ich schaue es dabei gern an.

Einmal jedoch wacht Halle kurz auf, nämlich auf Seite 63. Hier zeigt der Fotograf ein Bild, das schon fast einer optischen Täuschung gleicht. Doch dieses Bild sollen nur diejenigen sehen, die den Band auch kaufen.

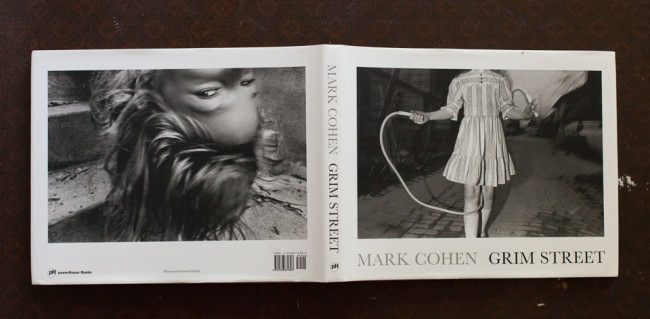

Mark Cohen, Grim Street*

144 Seiten | 30,7 x 24,1 x 1,8 cm | (derzeit) ab 12,03 €

Kurz vor Weihnachten 2012 hatte ich zugegriffen. Aus welchem Grund auch immer war ich Mark Cohen zugetan und mochte seine Bilder sofort. Dabei war ich mir der Kritikwürdigkeit selbiger natürlich bewusst.

Doch beginnen wir wie immer ganz von vorn, beim Fotografen selbst: Mark Cohen lebt und fotografierte die längste Zeit seines Lebens in Wilkes-Barre, einer Kleinstadt in den Bergen Pennsylvanias. Dort wurde er auch 1943 geboren und begann im Alter von 15 Jahren zu fotografieren.

Erste Vorbilder waren Cartier-Bresson, Robert Frank und Garry Winogrand. Cohens Stil entwickelte sich jedoch bewusst außerhalb des gängigen Rahmens fotografischer Herangehensweisen. Dieser wird als vulgär und kontrovers angesehen und er bricht darin mit allen gängigen Regeln der Portraitfotografie. Das ist es auch, was seine Bilder so spannend macht und ihm internationale Anerkennung verschafft hat.

Der Bildband selbst beginnt mit einem ausführlichen Interview, das zwischen Cohen und Anne Wilkes Tucker stattfindet. Aus dem Interview erschließt sich auch, warum und wie Cohen seinen Stil fand und was er damit erreichen möchte.

Dann folgen die Bilder zu „Grim Street“. Chronologisch sortiert und enstanden von 1967 bis 1990 ist ihnen nur die Jahreszahl und eine knappe Beschreibung des Bildmotives angehängt. Die Fotos sind groß genug, um direkt zu sprechen. Und das tun sie.

„Wenn Du die Straße riechen kannst, dann ist es ein gutes Straßenfoto“, sagte einmal Bruce Gilden. Und das trifft auf jedes einzelne Foto Cohens zu. Das hängt damit zusammen, dass es Cohen überhaupt nicht darum ging, perfekt auskomponierte Aufnahmen aus der Distanz zu machen. Nein, Cohen hatte einen Riecher für die besonderen Momente. Er sah ein Detail und eine Nanosekunde später entstand das Foto.

„Wenn Deine Bilder nicht gut genug sind, warst Du nicht nah genug dran“, stammt, um noch einen großen Fotografen zu zitieren, von Robert Capa. Und ich möchte behaupten: Im Blick auf das Gesamtwerk „Grim Street“ war Cohen näher dran als der größte Teil aller Straßenfotografen. Nah dran zu sein war elementarstes Konzept, wenngleich seine Kritiker behaupten, er wäre schon zu nah dran gewesen.

Fotografiert hat er mit einem Weitwinkelobjektiv, das eine große Schärfentiefe zuließ und für etwa die Hälfte der gezeigten Fotos benutze er einen Blitz. Da Cohen gern in der Dämmerung fotografierte, hebt das grelle Licht die fotografierten Personen wunderbar hervor und lässt den urbanen Hintergrund Hintergrund sein.

Technik interessierte Cohen freilich nicht, er fotografierte sehr spontan. Vorfokussiert, abgedrückt aus der Hüfte und ohne durch den Sucher zu schauen. Cohen bezeichnet seine Art zu fotografieren als „invasiv“ und er gehörte zu den ersten Straßenfotografen, die dermaßen nah mit zusätzlichem Licht an Menschen herangingen.

Dabei war es ihm gleich, ob die Komposition schön oder gerade war. Abgeschnittene Arme, Köpfe und Füße gehören für ihn dazu, als ob es das Normalste auf der Welt wäre. Nur dem verwöhnten Auge fällt dies zunächst negativ auf, jedoch gewöhnt man sich sehr rasch daran – wenn man sich auf Cohens Bilder einlassen kann.

Er fotografiert so eng an den Personen, dass ich als Betrachter eine Weile brauche, um überhaupt so nah an Menschen heranzuwollen, da Cohen mich – ohne zu fragen – mitreißt. Die Fotos sind innerhalb der Komfortzone der Menschen enstanden und damit außerhalb meiner. Wenn ich mich jedoch dafür öffne, spüre ich das Leben. Es entsteht eine Art Intimität zu den fotografierten Menschen, die mir immer wieder neu ist.

Mark Cohen macht keine einfachen Bilder. Das wollte er nie und betont dies in Interviews immer wieder. Doch seine schweren, explosiven Fotos haben Charme. Einen Charme, den nicht jeder mag und den nicht jeder mögen muss.

Nun habt Ihr wieder ein wenig Lesefutter für die nächsten Wochen und ich hoffe, dass Euch das eine oder andere Buch angemacht hat. Ich finde sie alle toll. Falls Ihr noch nicht genug habt und die anderen beiden Teile noch nicht kennt: Teil 1 und Teil 2. So. Und ich linse derweil schon auf die nächsten Bände, die ich vorstellen werde.

* Das ist ein Affiliate-Link zu Amazon. Wenn Ihr darüber etwas bestellt, erhalten wir eine kleine Provision, Ihr bezahlt jedoch keinen Cent mehr.