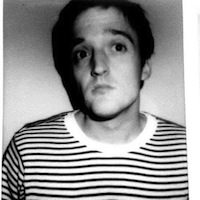

Im Gespräch mit Charles le Brigand

Über hundert Ecken, ich weiß nicht mehr wie, tippte ich charleslebrigand.com in meine Tastatur. Während die Seite lud, nippte ich an meinem heißen Kaffee und dachte an irgendetwas, nur nicht an die Bilder, die ich mir gerade ansah. Doch spätestens, als ich die Serie „100 Days Of Summer“ betrachtete, war ich sofort wieder da. Überrascht von der Ehrlichkeit, Direktheit und Frische konnte ich gar nicht mehr aufhören, die Bilder wie ein Schwamm aufzusaugen.

Über hundert Ecken, ich weiß nicht mehr wie, tippte ich charleslebrigand.com in meine Tastatur. Während die Seite lud, nippte ich an meinem heißen Kaffee und dachte an irgendetwas, nur nicht an die Bilder, die ich mir gerade ansah. Doch spätestens, als ich die Serie „100 Days Of Summer“ betrachtete, war ich sofort wieder da. Überrascht von der Ehrlichkeit, Direktheit und Frische konnte ich gar nicht mehr aufhören, die Bilder wie ein Schwamm aufzusaugen.

So rollte ich meine Augen rüber zur Twitter-App, suchte seinen Nicknamen und fragte ihn, ob er Lust auf eine Vorstellung seiner Arbeiten hätte. Was folgte, war ein langer E-Mail-Austausch, der in ein Interview mündete. Voilà.

~

Hey Charles, danke Dir, dass Du Dich interviewen lässt. Erzähle doch zu Beginn etwas über Dich selbst. Wer bist Du und was tust Du im täglichen Leben?

Hey Martin. Danke, dass ich mitmachen darf. Nun, mein echter Name ist Stéphane Missier und ich bin ein Straßenfotograf. New York City, um genauer zu sein, Bedford-Stuyvesant in Brooklyn ist seit sechs Jahren mein Zuhause. Charles le Brigand ist die fanzösiche Übersetzung von Al Pacinos Charakter „Carlito Brigante“ aus Carlito’s Way. Als ich in New York ankam, ging ich direkt nach Spanish Harlem, wo Brian De Palma den Film gedreht hatte, um das „nuyorkino“-Gefühl zu spüren.

Aufgewachsen in Frankreich war ich schon immer fasziniert von Filmen, die im „rauen“ New York stattfanden. Filme wie „Do The Right Thing“, „King Of New York“, „Year Of the Dragon“, „Goodfellas“ usw., die ein New York fern des Empire State Buildings, der Wall Street und der erleuchteten Billboards des Time Square zeigen. Ich war schon fasziniert von der Welt der Bodegas (NYs Deli und Corner Stores), Neonlichter, günstigen ethnischen Restaurants, getaggten Wänden, Feuerleitern und U-Bahnen.

Um zurück zu Deiner urprünglichen Frage zu kommen: Die Fotografie ist für mich eine Leidenschaft und ein Weg, um neue Menschen zu treffen und Geschichten zu erzählen. Und die Fotografie ist so ein kompetitives Feld, dass es unmöglich ist, ganz allein davon zu leben. Erst recht in New York. Und ich möchte nicht da enden, Hochzeiten im Central Park fotografieren zu müssen, um meine Rechnungen bezahlen zu können.

Ich habe einen Bürojob die Woche über und fotografiere an den Wochenenden. Ganz frei, ohne Verpflichtungen und Deadlines. Dann fahre ich mit meinem Rad in New York herum und wann immer ich etwas sehe, das meine Aufmerksamkeit erregt, halte ich an – ein Gesicht, eine Wand oder eine Kombination verschiedener Dinge. Ehrlichkeit und Neugier können Dich in extraordinäre Situationen bringen und genau das ist es, wonach ich beim Fotografieren eifere.

Interessant. Kannst Du Dich noch an Deine erste Begegnung mit der Fotografie erinnern?

Ich bin ein visueller Mensch. So jemand, der Comics „liest“, indem er die Zeichnungen ansieht und nicht die Story, wenn Du weißt, was ich meine. Früher, in Frankreich, dachte ich niemals daran, dass die Fotografie ein Weg sein könnte, um meine Umgebung festzuhalten. Teilweise, weil mich nichts wirklich begeisterte. Alles schien so normal und langweilig. Ich war ganz einfach nicht inspiriert.

Ein paar Monate, nachdem ich in New York City angekommen war, fand ich eine Kompaktkamera auf einer Parkbank – und ich weiß, es klingt etwas klischeehaft – aber bis zum heutigen Tag habe ich niemals wirklich aufgehört, Fotos zu machen.

Zu der Zeit war ich insbesondere an Street Art interessiert. Zugekleisterte Wände tauchten überall in der Stadt auf und ich verbrachte meine Tage damit, diese neue und flüchtige Form der Kunst festzuhalten. Street Art zu dokumentieren war somit meine erste fotografische Arbeit und ebenfalls der perfekte Weg, mich mit den Vierteln, die die Stadt formen, anzufreunden.

In Brooklyn und Queens ging ich so ziemlich überall hin, um Kunstwerke von meinen lokalen Lieblingskünstlern zu finden. Ebenso realisierte ich schnell, dass es noch viel mehr um diese Teile der Street Art gab, dass die Straßen voller Leben waren, überfüllt mit interessanten Charakteren und fotogenen urbanen Szenen.

Wann und wie hast Du dann begonnen, Menschen auf der Straße zu fotografieren? Hattest Du einen weiteren Aha-Moment oder dauerte es eine Weile, bis Du Dich herantrautest?

Für mich waren Menschen schon immer eine Quelle der Inspiration und Teil meiner fotografischen Arbeit. Jedoch sind Portraits noch ein bisschen schwieriger. Neben der Herausforderung, die Kamera komplett zu beherrschen, erfordern Portraits auch einen Sinn für mein Gegenüber, Empathie.

Und Straßenportaits erfordern die Fähigkeit, den besten Ausdruck des Subjekts hervorzubringen, ohne seine Identität und Authentizität in den Hintergrund zu rücken. Das ist sehr schwer und ich fotografiere selten Portraits aus diesem Grund. Ich fotografiere nur, wenn Leute mir etwas Spezielles anbieten und ich dann weiß, dass sie sie selbst bleiben können.

Hier in New York sind die Leute sehr entspannt. Wenn Du mit einem offenen Herzen und ernst gemeinten Absichten kommst, werden die Leute auf Deine Anfrage reagieren. Mir passiert es oft, dass ich mit den Leuten in einem Hinterraum eines Bodegas, auf einem Dach oder sogar bei ihnen nach dem Shooting zuhause sitze und ein Bierchen trinke. Spanisch zu sprechen öffnet übrigens viele Türen, insbesondere in der Bronx und in Brooklyn.

Wenn wir schon dabei sind: Wie gehst Du auf die Menschen zu?

Ganz wichtig: ich gehe niemals auf Menschen zu, wenn ich eine Kamera in der Hand halte. Die behalte ich immer im Rucksack. Es wäre ungefähr so, wie in ein Restaurant zu gehen und das Personal begrüßt einen mit der Rechnung.

Normalerweise gehe ich direkt auf die Leute zu und mache ihnen ein Kompliment über ihre Kleidung – manchmal finde ich auch was anderes, um das „Eis zu brechen“. Dann erkläre ich normalerweise stets, was ich tue, spreche über meine Leidenschaft an der Fotografie und begründe, warum ich die Leute angesprochen habe. Menschen tendieren dazu, sich vom Interesse eines anderen geschmeichelt zu fühlen.

Ein fremder Amateurfotograf zu sein (was bedeutet, nichts damit zu verdienen) ist ebenfalls hilfreich. Es ist witzig mit anszusehen, dass man, sobald ein Mensch zugestimmt hat, ihn oder sie so ziemlich alles machen lassen kann – auch, drei Blöcke weiter zu laufen und sich dort vor einen tollen Hintergrund zu stellen.

Für meine „100 Days Of Summer“-Serie habe ich viele Fotos von Kindern gemacht, die an offenen Feuerhydranten spielten und immer die Erlaubnis der Eltern erfragt. Alles basiert auf Vertrauen und Ehrlichkeit, wie ich vorhin schon sagte. Du wärst überrascht von der geringen Zahl der Menschen, die meine Anfragen ablehnen.

Und wenn Du dann zu fotografieren anfängst: Wonach suchst Du? Wann macht es „klick“?

Nun, sobald ich eine Szene zum Fotografieren gefunden habe, warte ich einfach ab. Ich versuche, mir das ideale Bild mit den Elementen, die schon da sind, vorzustellen und frage mich, was möglicherweise noch fehlt. Und dann warte ich drauf, dass etwas Außergewöhnliches passiert. Ein gutes Foto ist oft die Frucht von Ruhe und Langmut.

Ein Straßenportrait ist jedoch etwas anders. Sobald ich die perfekte Person gefunden habe, ist das Bild praktisch schon gemacht. Was ich normalerweise mache, ist, auf kleinem Raum einen interessanten Hintergrund zu suchen oder irgendein kleines Detail, das das Bild zusätzlich verbessert.

Gibt es etwas, was Du gern gewusst hättest, als Du angefangen hast, Leute zu fotografieren?

Ich hätte gern ein besseres technisches Basiswissen gehabt. Ich brauchte eine Weile, bis ich den manuellen Modus vollständig kapiert hatte – und es gibt immer noch einiges zu lernen für mich, glaub mir.

Was möchtest Du den Betrachern Deiner Bilder übermitteln? Was sollen sie fühlen oder denken?

Ich denke da an ein Bild als Beginn einer Geschichte, in der die Betrachter selbst inspiriert werden, zu partizipieren und selbst zu kreieren.

Wo wir gerade über Inspiration sprechen: Falls nun einer unserer Leser quasi Dein Feuer fängt, wie würdest Du sagen, dass er beginnen könnte?

Mein Rat an die Leser wäre, dass sie fotografieren sollen, bis ihre Finger bluten. Non-Stop das zu fotografieren, was sie mögen. Verschiedene Dinge ausprieren, unterschiedliche Stile, Schwarzweiß, Farbe, solange, bis sie ihren eigenen Stil und die eigenen Perspektiven finden. Ebenfalls würde ich empfehlen, eine Auswahl ihrer Arbeit online zu zeigen. Und nur das zu zeigen, was sie selbst als herausragende Bilder bezeichnen würden. Viel zu oft siehst Du Tausende Bilder auf einem Flickr-Profil, wo die guten Bilder zwischen den Mittelmäßigen verloren gehen.

Letzte Frage, Stephan: Welcher Fotograf hat Dich am meisten inspiriert?

Ich bewundere die Arbeit einiger Fotografen. Da einen herauszusuchen ist ziemlich schwierig. Es folgt eine Liste der Top 5 in keiner hierarchischen Reihenfolge. Insgesamt wirst Du einige Übereinstimmungen zwischen diesen Jungs erkennen können. Und den Stil dieser mag ich am liebsten, glaube ich.

- Martin Parr: Ich liebe seinen „populistischen“ Ansatz zur Fotografie.

- Boogie: Oh, ich mag das hardcore-grobe und raue Gefühl von seinem Zeug aus New York.

- Estevan Oriol: Estevan dokumentiert das Leben der Gangs in Los Angeles.

- Patrick Cariou: Insbesondere seine Arbeit, die Rastafaris in Jamaicas Blue Mountains zeigt, finde ich sehenswert.

- Beth Lesser, die seit den früben 70ern Reggae-Künstler dokumentiert hat.

Vielen Dank für Deine Zeit, Stéphane!

Ich habe das Interview mit Stéphane auf Englisch geführt und anschließend übersetzt.