New York City ist überall

Auf unserer Liste von Reisezielen, die wir gern noch besuchen wollten, standen die USA recht weit unten. Es ergab sich eher zufällig, dass meine Frau Betty und ich im Sommer eine Reise nach New York City unternahmen. Die Stadt übt in vielen Bereichen eine besondere Faszination aus, so voller Legenden, Ikonen und historischer Schauplätze wie sie ist.

Über die Vereinigten Staaten insgesamt schaffen es dagegen eher Berichte über Extreme und Absurditäten über den Atlantik und werden an den Ufern unserer Massenmedien angespült. So auch dieses Jahr, mitten im Vorwahlkampf zur anstehenden Präsidentschaftswahl.

Ich begann diese Reise auch mit einigen Vorurteilen im Kopf. Meine Versuche der vorangegangenen Wochen, mich in die aktuelle Stimmung der Stadt und ihre Sehenswürdigkeiten einzulesen, ergaben ein anderes Bild als das eines glitzernden Times Square.

Ich las Berichte über die Ausmaße der Polizeigewalt des NYPD, den Kampf vieler Viertel gegen fortschreitende Gentrifizierung und die ständige Herausforderung, als Konglomerat unterschiedlichster Nationalitäten, Kulturen und Ethnien ein Auskommen zu finden.

In einer Buchhandlung in Harlem erstand ich „Searching for Zion“ von Emily Raboteau. Schon beim Lesen des Klappentextes wurde mir klar, dass ich mich in ihren Erzählungen wiederfinden würde.

As a biracial woman from a country still divided along racial lines, she’d never exactly felt at home in America.

Ich übersetze diesen Satz an dieser Stelle bewusst nicht. Die deutsche Sprache tut sich schwer damit, Begriffe für diese Thematik zu finden, die weder negativ konnotiert noch völlig absurd sind.

Der Duden gibt den Begriff „gemischtrassig“ für „aus verschiedenen Menschentypen bestehend“ als selten und veraltet an, der Google-Übersetzer meidet ihn. Mich erinnert er eher an Tierzucht, aber dennoch scheint er mich zu betreffen. Die deutsche Sprache hat dahingehend noch einiges aufzuholen, während manche aber diesen Bedarf als übertriebene Political Correctness abtun.

Aufgrund meiner eigenen Identität bin ich interessiert daran, weshalb Raboteau sich in den USA ebenso wenig zuhause fühlt wie ich in Deutschland, obwohl der dortige Staat doch quasi auf Einwanderung basiert, mit all den Problemen, die damit einher gehen.

Während wir in Deutschland über die Begriffe Migrationshintergrund, Postmigranten, Bio-Deutsche, Neue Deutsche und Bindestrich-Identitäten diskutieren und ich auf die Frage „Woher kommst Du eigentlich?“ jedes Mal meinen Stammbaum offenlegen soll, sitzen wir in New York bei Couchsurfer*innen, für die das kein Thema zu sein scheint.

Wir sitzen Amerikaner*innen gegenüber, die sich problemlos als solche identifizieren, egal wie viele Ethnien sich in ihren Familien finden und mischen. Das ist natürlich nur eine subjektive Momentaufnahme. Einer unserer Gastgeber*innen, dessen Familie aus Italien in die USA emigriert ist, berichtet positiv darüber, wie das Land ihnen begegnet. Es dauere eine, vielleicht zwei Generationen, so erklärt er, dann gelte man als Amerikaner.

Unweigerlich ziehe ich den Vergleich zu Deutschland, wo die Vorstellung davon, was „deutsch“ ist, immer noch stark an ein Schema ethnischer Merkmale geknüpft ist. Ein Schema, das nicht einfach dadurch durchbrochen wird, dass Menschen ihre Familiengeschichte seit Generationen auf deutschem Boden schreiben.

Mit vielen Kindern habe ich gemeinsam die Schule besucht, deren Familien vor Jahrzehnten aus der Türkei, aus Griechenland oder Italien nach Deutschland kamen. Sie hatten ihre Kultur genauso wenig aufgegeben und waren dennoch ebenso Deutsche wie meine italienischen Gastgeber in NYC Amerikaner sind. Aber da in Deutschland Zugehörigkeit um den Preis der Assimilation zugestanden wird, waren sie, genau wie ich, immer Fremde.

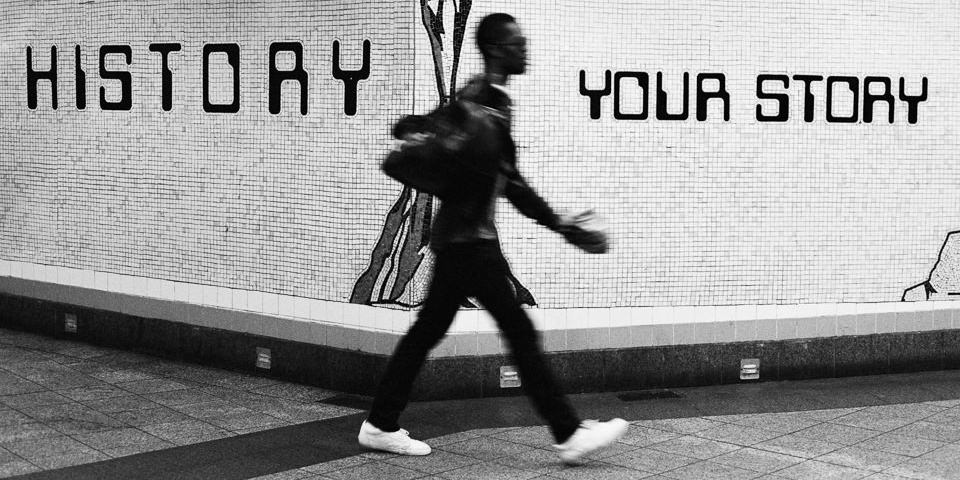

Wir befinden uns noch immer in Harlem. Unsere Gastgeber haben ein kleines Café unweit des Ladens, in dem ich Raboteaus Buch gekauft habe. Einige Straßen weiter südlich in Harlem werden diese Themen anders diskutiert. Rund um die 125th Street findet sich, damals wie heute, ein vielfältiger Protest gegen anhaltende Diskriminierung und Gewalt.

Bilder von Schwarzen Männern, die in den vergangenen Monaten durch weiße Polizist*innen umgekommen sind, hängen dort an vielen Stellen. Einige der Vorfälle erregten internationales Aufsehen, vor allem weil die Opfer nicht bewaffnet waren und es keine strafrechtlichen Konsequenzen gab. Es ist der Versuch, die Namen von Eric Garner, Mike Brown und anderen nicht als Statistik abzulegen, sondern zu Symbolen werden zu lassen.

In den Fenstern oberhalb des Harlem Studio Museum, in dem Kunst und Fotografie im Kontext Schwarzer Kultur und Geschichte zu sehen ist, sind die Worte „I can’t breathe“ zu lesen. „Ich kann nicht atmen“ waren die letzten Worte von Eric Garner. Er kam bei einem Konflikt im Rahmen einer Kontrolle ums Leben, nachdem er von einem Beamten gewürgt wurde.

Tausende Menschen protestierten in Manhattan, nachdem sich der Polizist, der zuvor bereits zweifach aufgrund ähnlicher Vorfälle vor Gericht stand, nicht für den Tod Garners verantworten muss.

Zwischen dem Dr.-Martin-Luther-King-Boulevard und dem Malcom-X-Boulevard in Harlem, einst das Zentrum der Bürgerrechtsbewegung, finden sich auch heute Aktivist*innen zusammen, um etwas an der fortwährenden Diskriminierung von People of Color zu verändern. Auch das ist New York City.

Der Begriff „People of Color“ gibt mir schon länger zu denken. Er hebt die strikte Trennung in Schwarz und Weiß auf, ohne zu verleugnen, dass diese Grenze zwischen weiß und nicht-weiß existiert. Der Begriff ist besonders treffend, wo Menschen vielfältige Kulturen und Hautfarben in sich tragen und dabei jeden Anteil selbstbewusst leben.

Zwar mangelt es hier nicht an Anlaufstellen für Menschen, die sich für politische Themen dieser Art interessieren, allerdings sind sie eher abseits des touristischen Programms zu finden.

Die Stadt ist voller Kontraste. Harlem ist heute zwar sehr viel vielfältiger, als der Ruf es vermuten lässt, aber dennoch ist Betty oft die einzige Weiße in Sichtweite. Besonders aufgefallen sind uns daher die Sightseeing-Busse, die, fast ausschließlich von Weißen besetzt, durch die Straßen fahren, damit die Fahrgäste vom oberen Deck herunter das Schwarze Harlem fotografieren können. Eine Safari ist auf unserer Reise-Wunschliste sowieso nicht zu finden, aber diese Erfahrung hat uns erahnen lassen, wie es sich anfühlt – für die Tiere.

Wenige Minuten mit der Metro in den Süden Manhattans gefahren, ist die Welt eine völlig andere. New York bietet Einblick in viele Welten, auch die, die weniger in Reiseführern zu finden sind als Chinatown. Für uns war der Kontrast am deutlichsten spürbar, als wir uns von unserem Zimmer in Harlem aus in eine Gegend verirrt hatten, in der es weder Obdachlosigkeit, noch Preisschilder oder People of Color zu geben schien.

Um in entspannter Atmosphäre über diese Themen nachzudenken und zu lesen, bietet sich Bluestockings an. Die von Freiwilligen kollektiv geführte Buchhandlung ist gleichzeitig soziales Zentrum und Café. Der Schwerpunkt liegt auf radikalen politischen und gesellschaftstheoretischen Themen, es gibt fairen Kaffee und kostenlose Verhütungsmittel.

Neben Titeln zu Anarchismus, Feminismus und vielen anderen sind Publikationen rund um die „Black Lives Matter“-Bewegung zu finden. Passende Lektüre zu den Protesten und den Graffiti, die auf Rassendiskriminierung und Polizeigewalt hinweisen.

Bluestockings ist in der Lower East Side zu finden. Seit der Eröffnung 1999 hat sich im Viertel viel getan. Neben den vielen teuren Gastronomiebetrieben fällt der Buchladen heute ebenso auf wie das 1980 gegründete kollektive Zentrum ABC No Rio, in dem wenige Straßen weiter auch heute noch Kunst, DIY-Kultur und Punk-Konzerte zuhause sind.

Auf Reisen wie auch sonst ist unser Bedürfnis nach Sicherheit und Luxus eher gering, dafür aber das Interesse an Menschen und Kulturen groß. Daher gibt es für uns keine bessere Art zu reisen als Couchsurfing. Falls doch, wird mich hoffentlich bald jemand darauf hinweisen.

Die Gespräche führen häufig in eine bestimmte Richtung, wenn wir als deutsch-deutsch-bengalisches Paar bei unseren sehr unterschiedlichen Gastgeber*innen am Tisch sitzen. Zumal die politische und gesellschaftliche Stimmung aktuell ohnehin für Gesprächsstoff sorgt. So begeben wir uns in unseren knapp drei Wochen in intensiven Austausch mit Menschen unterschiedlichster Hautfarbe und Kultur.

Wir sitzen beispielsweise auf dem Dach über der Wohnung eines Couchsurfers, der sich schon in seinem Couchsurfing-Profil als chinesisch-kambodschanisch-koreanischer Amerikaner vorstellt. Wenige Tage später zeigt uns unser jüdischer Gastgeber das beste mexikanische Essen in seinem Viertel, kurz bevor wir Richtung Long Island aus der Stadt herausfahren, um bei einem jüdischen Paar im Alter unserer Eltern den Shabbat zu verbringen.

Er ist der Rabbi der dortigen Synagoge und lädt uns in die nahegelegene Moschee ein. Durch den Kontakt zu einer benachbarten pakistanischen Familie hat er regelmäßige Besuche zwischen den Gemeinden initiiert.

Sie wüssten so wenig voneinander und hätten daher viele unbegründete Ängste, leben aber doch zusammen, so erklärt er den Hintergrund der Aktion. Nachdem zuletzt die pakistanische Gemeinde in der Synagoge zu Gast war, sind sie nun in die örtliche Moschee eingeladen. Es gibt Donuts und Kaffee.

Ich soll mich von der harmonischen Vielfalt des Zusammenlebens nicht täuschen lassen, New York sei da wenig repräsentativ für den Rest der Vereinigten Staaten, sagt mir einer der Couchsurfer. Natürlich nicht, bei einem Land dieser Größe. Die Probleme mit Rassismus und Xenophobie im Hinterkopf, bin ich trotzdem froh, auch diese Erfahrungen gemacht zu haben.