Im Gespräch mit Denis Krieg

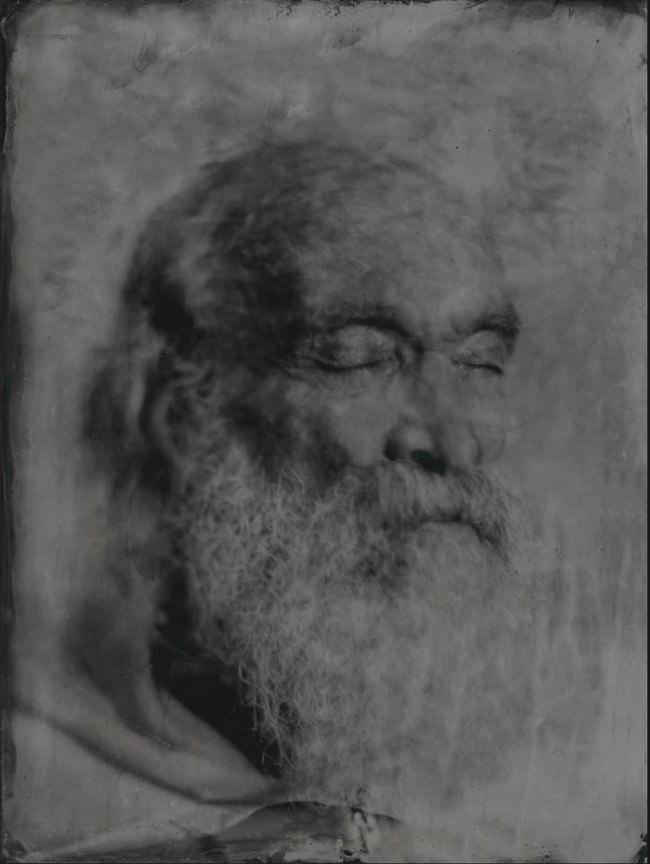

Vor Kurzem durfte ich dem Karlsruher Fotografen Denis Krieg bei der Arbeit mit alten Großformat-Kameras über die Schulter schauen. Mittels Ambrotypie fertigt er in seinem Studio mit eigener Dunkelkammer Nassplatten-Portraits an und bedient sich handwerklichen Verfahren wie sie im 19. Jahrhundert üblich waren. Um mehr über dieses vielseitige Kunsthandwerk zu erfahren, bat ich ihn um ein Interview.

Hallo Denis, erzähl uns doch mal etwas über Dich: Was bewegt Dich, was macht Dich aus?

Das ist eine spannende Einstiegsfrage. Ich weiß nicht, was mich ausmacht, das müssten wohl Menschen beantworten, die mir nahestehen. Was mich bewegt, ist vor allem die heutige Entwicklung: Ich finde es positiv, dass sich nach dem Perfektionshoch Anfang 2000 mittlerweile immer mehr Menschen wieder für die handwerkliche Seite interessieren.

Sei es beim Kaffeekochen oder beim Schuster. Ich finde es sehr wichtig, dass die Menschen wieder einen Bezug, eine emotionale Beziehung zu den Dingen in ihrem Leben entwickeln. Das ist auch einer meiner Hauptantriebe: Dass man wieder einen Bezug zu den Bildern findet.

Die meisten haben mittlerweile Zigtausende Bilder auf dem PC oder Handy. Wie bei der Geldinflation nimmt auch bei den Bildern der Wert mit der Menge ab, das heißt jedes Bild ist weniger wert, weil es einfach so viele gibt.

Ich will einen Gegenpol mit meiner Arbeit schaffen. Die Menschen sollen Bilder wieder schätzen lernen, weil sie gerade so aufwändig zu schaffen sind, weil sie bei dem Prozess dabei sein können. Ich will Bilder schaffen, die nicht nur für die Ewigkeit gewappnet sind, sondern auch einen eigenen Wert für die Menschen haben, vor allem für die Portraitierten.

Wie bist Du überhaupt zur Fotografie gekommen und wie führte Dich der Weg zum Großformat und dem Nassplatten-Verfahren?

Untypisch, ich bin kein Kind der Fotografie. Sprich, ich habe nicht als Kind oder Jugendlicher eine Kamera geschenkt bekommen und dort meine Wurzeln gefunden. Ich kam an sich recht spät über die Malerei zu diesem Medium. Ich habe an der Akademie für Bildende Künste freie Kunst und Malerei studiert und fühlte mich in meinem eigenen Metier mehr und mehr unzufrieden.

Ich konnte mich mit der Malerei einfach nicht mehr ausdrücken, austoben; ich hatte das Gefühl, dass mich etwas ausbremste. Irgendwann sah ich eher zufällig, die Dokumentation über Sally Mann und ihre Bilder und war sofort gefangen. Die Dichte und visuelle Wirkung des Mediums nahmen mich sofort ein. Mir war klar, dass ich nicht einfach so in das Großformat hineinspringen konnte, also führte mich mein Weg von Polaroid-Experimenten über analoge Schwarzweißfotografie zum Nassplattenverfahren.

Am Anfang stand das Handwerkliche im Vordergrund: Das Gefühl, Bilder wieder zu „spüren“, sie in den Händen entstehen zu sehen. Das ist ein unglaubliches Gefühl, wenn man aus dem Nichts etwas Greifbares entstehen lassen kann, etwas, was Menschen innehalten lässt, das kann man kaum beschreiben.

Eine ganz schöne Herausforderung, mit diesem Ziel vor Augen. War Dir von Anfang an klar, wohin es gehen sollte? Der Weg durch alle handwerklichen Prozesse führte Dich sicherlich auch durch Rückschläge und Frustration.

Ich hatte recht bald ein klares Ziel vor Augen: Portraits in 1:1-Größe zu machen, zumindest Kopf und Schulter. Das wäre ein Plattenformat von zirka 30 x 40 cm! Vor knapp zwei Jahren habe ich mit dem Format 13 x 18 angefangen und bin jetzt bei Platten der Größe 18 x 24 cm. Als nächstes werde ich tatsächlich das Zielformat 30 x 40 cm angehen.

Der Weg bisher war sehr, sehr steinig. Man muss nicht nur die handwerklichen Komponenten meistern, sondern auch die logistischen: Wo kriege ich was her? Das meiste wird ja nicht mehr produziert. Und natürlich die fehleranfälligste: Die Chemie. Vor allem am Anfang gab es Momente, in denen ich alles hinwerfen wollte, weil ich einfach kein Bild mehr auf die Platten bringen konnte.

Ich erinnere mich, dass es in den ersten paar Monaten mal eine Phase von knapp zwei Wochen gab, in der nichts ging und ich einfach nicht wusste, woran es lag. Das ist ein ziemlich bescheidenes Gefühl, muss ich sagen.

Im Grunde war es aber so, dass, egal wie sehr ich am liebsten alles hingeschmissen hätte, ich am nächsten Morgen aufwachte und schon eine neue Idee hatte, was ich ändern könnte und es kaum erwarten konnte, mich wieder an die Arbeit zu machen. Ich denke, spätestens in diesem Moment weiß man, dass man das Richtige für sich entdeckt hat.

Wie lange hat es denn gedauert, bis Du an dem Punkt warst, an dem Du heute stehst?

Insgesamt fast zwei Jahre. Es hat allein knapp ein Jahr gedauert, bis ich die einzelnen Komponenten so weit beherrschte, dass ich meine Arbeit ansatzweise als professionell bezeichnen konnte. Das ist nun auch schon beinahe ein Jahr her und selbst jetzt kann ich offen sagen, dass ich bei jeder Fotosession irgendwo noch dazulerne.

Es sind einfach so viele unterschiedliche Komponenten in den Prozess involviert, für die es keine festen Angaben gibt: Welche Kollodium-Rezeptur wurde verwendet? Welchen Reifegrad hat diese? Welchen Entwickler nehme ich dafür?

Da sich die einzelnen Komponenten innerhalb von Wochen oder Tagen durch Reifeprozesse verändern, gibt es keine Richtwerte. Da gibt es keine schnelle Abkürzung, die man in Büchern oder Tabellen finden würde, alles hängt von der Erfahrung des Fotografen ab.

Wie sehen denn die einzelnen Arbeitsschritte bis zum fertigen Bild aus? Du machst ja alles selbst, von den Chemikalien über das Entgraten der Platten bis zum Umbau von Kameras und Lichttechnik.

Ja, ich versuche, mich so weit wie möglich in den Prozess einzubringen. Es fängt beim Zuschneiden und Entgraten der Glasplatten an, dann kommt das Anmischen der verschiedenen Mixturen, also Kollodium, Entwickler, Fixierer, Firnis und geht dann weiter bis zum Restaurieren der Kameras und Objektive.

An einem Tag kann ich mich komplett der Chemie widmen, löse mühsam Sandarak-Harz in Ethanol auf, filtere es stundenlang in mehreren Vorgängen, überprüfe den Reinheitsgrad und so weiter. Am nächsten Tag arbeite ich mit Holz und Metall, indem ich eine alte Holzkamera aus dem Jahr 1898 neu lackiere und jede einzelne Messingschraube poliere.

Ich finde es superspannend, eine Arbeit zu haben, die mir so viele komplett unterschiedliche Arbeitsvorgänge bietet. Wichtig ist mir dabei, dass in jedem einzelnen Schritt die Zeit für mich spürbar und tastbar bleibt. Ich glaube, das ist eine der magischen Komponenten, die man heute nur noch selten findet, durch die die Glasbilder auch diese Anziehungskraft auf Menschen ausüben.

Du kennst Dein Equipment also sehr gut. Mit welchen Kameras und welchen Objektiven arbeitest Du am liebsten?

Ich habe zu jeder meiner Kameras eine eigene Bindung, bestimmte Motive und Erinnerungen, die ich damit verbinde. Momentan arbeite ich am liebsten mit meiner Studiokamera von Burke & James aus den 40er Jahren. Sie gibt mir als Fotograf eine unglaubliche Freiheit, da ich so ziemlich alle Bewegungen wie Tilt und Shift damit ausführen kann.

Bei einer Schärfeebene von knapp 2 bis 3 cm ist das unverzichtbar. Ich habe lange Zeit mit umgebauten Projektionsobjektiven gearbeitet, weil diese oft eine hohe maximale Blende bieten und relativ günstig zu ersteigern sind, aber seit knapp zwei Monaten habe ich ein Voigtländer & Sohn Heliar 360 mm f/4.5 an der Kamera. Es ist ein Objektiv, das einen eigenen Mythos in der Großformat-Gemeinde hat und ich muss zugeben: Ich kann dem Charme seiner Optik auch nicht widerstehen.

Die Umbauten führst Du auch alle selbst durch. Gibt es da aktuelle Projekte, an denen Du dran bist?

Oh ja! Ein wichtiges Projekt von mir ist, endlich die Kamera für das Format 30 x 40 cm zum Laufen zu bringen bzw. die ganzen Einzelteile in diesem Format zu fertigen. Eine Idee, die mir schon seit knapp einem Jahr um Kopf herumspukt, wäre es, Stadtaufnahmen von Venedig in diesem Format und Prozess zu machen.

Ich war dieses Jahr vor Ort und habe schon ein, zwei interessante Motive in meinem Notizblock markiert. Es ist eine unglaubliche Herausforderung, was das Finanzielle und das Organisatorische angeht und ich weiß noch nicht, wie ich das stemmen werde. Eventuell durch Crowdfunding, mal schauen.

Auf jeden Fall brenne ich schon darauf, das erste Portrait auf einer Glasplatte in diesem großen Format in den Händen zu halten. Es ist jedes Mal noch ein unglaubliches Gefühl, wenn das Bild im Fixierbad vor einem auftaucht, man die Platte in die Hand nimmt und weiß: Das habe ich geschaffen, aus einfachsten Materialien, gerade eben.

Das Bild wird nun ein Teil der gemeinsamen Erinnerung, mit ein wenig Glück sogar für immer. Es ist ein magischer Moment, den man schlecht beschreiben kann, man muss ihn einfach erlebt haben.

Also noch einmal etwas ganz Anderes als Portrait-Aufnahmen, da dürfen wir ja gespannt sein! Man merkt Dir die Leidenschaft für das Verfahren wirklich an. Hast Du einen Tipp für alle, die jetzt der Tatendrang packt und die gern etwas experimentieren wollen?

Ich habe in den letzten zwei Jahren mein ganzes Herzblut und so ziemlich alle meine Ersparnisse hinein gesteckt. Mittlerweile kann ich davon leben, aber das Wichtigste ist, dass es mich immer noch, selbst nach all den Rückschlägen, absolut erfüllt. Das ist ein unersetzliches Gefühl.

Deshalb wäre mein Tipp: Wenn Ihr eine Idee im Kopf habt, macht es einfach, probiert es aus! Natürlich gehört auch eine gewisse Vorbereitung dazu, man sucht sich so viel theoretisches Wissen aus allen möglichen Quellen zusammen, aber irgendwann kommt der Moment, in dem man einfach ins kalte Wasser springen muss und meistens nicht weiß, was dabei herauskommt.

Was das Nassplatten-Verfahren an sich angeht, biete ich momentan Einzel-Coachings in einem Ein- und Zwei-Tages-Format an. Bei Interesse könnt Ihr mich also gern kontaktieren. In Bälde soll es auch Workshops für kleinere Gruppen geben. Mal sehen, was die Zukunft alles bringt.

Mehr Informationen zu Denis’ Arbeit finden sich auf seiner Webseite, auf Facebook oder in dieser Kurz-Dokumentation.