Namibia entschleunigt – ein Reisebericht

Es sind Eindrücke, die man schwer in Worte fassen kann. Du musst es mit eigenen Augen sehen, diese Weite, diese unbeschreibliche Natur, sagte Kai, ein guter Freund von mir, im Vorfeld der Namibiareise. Er selbst war bereits zwei Jahre zuvor dort gewesen. Einige Monate später stehe ich auf der 170 Meter hohen Dune 45, die am Rande der Straße bei Sesriem in Namibia liegt.

Wir sind zwar bereits seit einigen Tagen unterwegs, aber erst hier verstehe ich, was genau Kai meinte. Nach einem Aufstieg von knapp 20 Minuten stehen wir nun auf der Düne aus wunderbar feinkörnigem Sand und blicken in die Ferne. Auf der einen Seite sind weitere Dünen zu sehen, die endlos in die Wüste ragen. In die andere Richtung erstreckt sich eine Ebene bis zum Horizont, in weiter Entfernung zeichnen sich Berge ab.

Du hast nicht übertrieben mit der Weite und der unbeschreiblichen Natur, rufe ich Kai zu, der soeben die letzten Meter der Düne erklimmt. Man kann die Weite spüren, die Leere sehen, man fühlt sich klein und demütig. Wir sitzen eine ganze Weile auf dem höchsten Punkt des Dünenkamms und erholen uns vom Aufstieg. Was von unten einigermaßen leicht ausgesehen hat, war konditionell doch etwas herausfordernd. Der feine Sand lässt die Füße bei jedem Schritt tief einsinken, dazu kommt eine starke Steigung. Gelohnt hat sich die Mühe dennoch. Auf dem Dünenkamm zu sitzen ist bei diesem Ausblick wunderschön.

Unsere große Namibia-Reise beginnt einige Tage zuvor: Fünf Erwachsene und zwei Kinder brechen von Windhuk aus mit zwei Pickups in die Kalahari auf, eine rote Steppenlandschaft unweit von Mariental. Ab und zu ragen Grasbüschel aus dem feinen Sand. Die Landschaft ist leicht hügelig und in der Ferne sehe ich zum ersten Mal Paviane in freier Wildbahn. Auf einer Campsite bauen wir unser Lager auf und erholen uns vom langen Flug und der Autofahrt, die allen noch in den Knochen stecken.

Gleich die erste Nacht auf afrikanischem Boden ist sehr kalt. Auch warme Unterhosen, Thermo-Wäsche, Fleece, Mütze und zwei Schlafsäcke können die Kälte, die durch die dünnen Wände des Dachzeltes kriecht, nicht aufhalten. Nur sehr langsam schlafe ich bei vollkommener Dunkelheit ein und lausche den ungewöhnlichen Geräuschen.

Mit dem Sonnenaufgang gewinnt die Welt wieder an Farbe und die Temperaturen steigen. Am Morgen bekommen wir Besuch von einem zahmen Springbock, der sich widerwillig streicheln lässt, es aber eigentlich nur auf unser Frühstück abgesehen hat.

Von der Kalahri aus fahren wir nach Süden in die Nähe von Keetmanshoop. Direkt an der Campsite steht ein kleiner Wald aus Köcherbäumen – große Stämme mit dichten, runden Kronen. Sie sollen 200 bis 300 Jahre alt sein und ihr ungewöhnliches Äußeres lässt die Gegend wie einen fremden Planeten erscheinen. Zwischen ihnen huschen ein paar Kap-Klippschliefer umher; kleine Tiere, die wie Murmeltiere aussehen.

Die sind mit Elefanten verwandt, erklärt Angelika. Ich persönlich hätte jegliche Tiere als Nahverwandte zugeordnet, aber nicht die großen Elefanten mit ihren majestätischen Stoßzähnen und ihrer grauen, rissigen Haut.

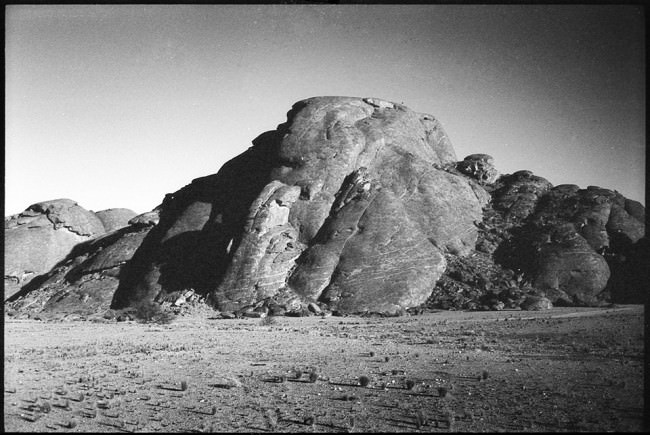

Unweit des Köcherbaumwaldes befindet sich noch eine weitere Attraktion, die uns vom Verwalter der Campsite ans Herz gelegt wurde: Eine sonderbar bizarre Felslandschaft, die „Giants Playground“ genannt wird. Unglaublich große Felsbrocken liegen neben- und übereinander. Eben als ob hier Riesen mit Bauklötzchen gespielt hätten.

Das sieht so aus wie bei Star Trek, wenn ein Bodenteam einen Planeten auskundschaftet. Nur, dass das hier keine Kulissen sind, sage ich zu den anderen, während ich über die Steine stolpere und den Tricorder … ähm, ich meine natürlich: meine Hasselblad, fest umklammere.

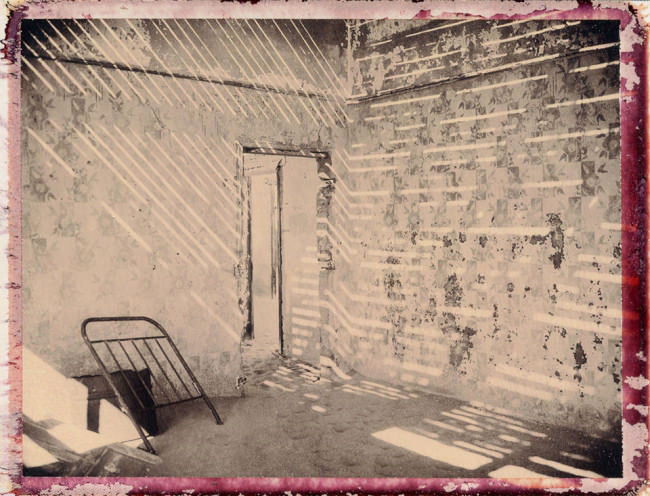

In Kolmanskuppe bin ich zum ersten Mal sehr froh darüber, dass ich drei analoge Kameras mitgenommen habe. Zwar sind die fast 20 Kilogramm ein regelrechter Brocken auf meinem Rücken, aber gerade solche Orte lassen mich die Strapazen vergessen: In dieser Geisterstadt mitten in der Wüste ergeben sich ganz einzigartige Lichtverhältnisse und Perspektiven.

Die ehemalige Diamantenstadt vor den Toren Lüderitz’ im Süden Namibias wird langsam von den Sandmassen zurückerobert. 1908 suchten die ersten Abenteurer ihr Glück in dieser menschenabweisenden Wüste, ab den 1930er Jahren setzte der Verfall ein, nachdem die Diamantenmine erschöpft war. Manche Gebäude sind fast vollkommen mit Sand gefüllt, so dass man nur gebückt oder fast kriechend hinein gelangt, andere sehen beinahe so aus, als ob sie noch vor nicht allzu langer Zeit bewohnt worden wären.

Einige Häuser wurden rekonstruiert, wie das Casino, die Kegelbahn oder das Haus des Verwalters. Die Türzargen, die Tapetenreste und der übrig gebliebene Stuck in den Ruinen erinnern mich an Berliner Altbauten. In der Sonne mache ich einige Polaroids, doch bereits nach kurzer Zeit erschwert die Hitze jede Bewegung – wie anstrengend mag es für die Leute damals gewesen sein, hier zu leben und zu arbeiten.

Nun holt sich die Natur alles langsam wieder zurück. Ich bin froh, dass die Polaroids die Reise heil überstanden haben, ein Rollfilm ist mir jedoch später aufgegangen. Die Bilder dieses Filmes wirken durch den Lichteinfall nun noch geheimnisvoller.

Wir fahren durch die Wüste wieder ins heiße Landesinnere zu einer kleinen Ansiedlung von Häusern mit dem passenden Namen „Aus“. In der Nähe übernachten wir in präriehafter, hügeliger Umgebung, nur wenige Meter von grasenden Pferden entfernt.

Eine Wanderung führt uns über den ehemaligen Schutztruppe-Trail. Kleine Mauerreste am Wegesrand zeugen von der deutschen Vergangenheit während des Ersten Weltkrieges. Nach 1915 wurden in der kargen Gegend die Kriegsgefangenen interniert.

Unsere Wanderung führt uns zur Geisterschlucht, in der wir mit einem Mal vor einem Autowrack stehen: Das letzte Transportmittel zweier Diamantenschmuggler, zersiebt von Kugeln. Die Geister der beiden Schmuggler sollen hier noch immer umherspuken.

Nach der Hitze im Süden Namibias sind wir froh, zwei Tage in der Nähe des Tsauchab River bleiben zu können. Ein paar Schritte sind es nur bis zu einer natürlichen Badegumpe. Das Wasser ist eiskalt, aber erfrischend. Auf einer kleinen Wanderung zu den Tafelbergen begegnen uns Oryx-Antilopen und Zebras. Mit Leichtigkeit erklimmen sie steile Stellen und nehmen Reißaus, als wir uns nähern, bis wir sie nicht mehr sehen können. Abends am Lagerfeuer betrachte ich den Himmel.

Es kommt mir vor, als wären wir hier näher an den Sternen als in Deutschland, stelle ich fest. Sie sind so klar, es sind so viele, die Milchstraße ist genau zu sehen. Wir schauen noch lange nach oben, wärmen unsere Füße und Hände am Feuer, das vor sich hinknistert und knackt. Mit einem Schluck kühlem Cider spüle ich Sorgen und Zweifel davon. Der Alltag scheint so weit weg. In der Nacht hören wir eine Hyäne rufen – ganz nah. Und Grillen zirpen ohne Unterlass.

Als wir in Sesriem ankommen, fahren wir zunächst zum Canyon, einem tiefen Einschnitt in der Landschaft. Oben auf der Klippe brennt die Sonne auf uns herab und das Licht flimmert in der Ferne. Wir beginnen, den steilen Felshang hinabzuklettern, doch irgendwann verlässt mich der Mut. Ein paar Meter weiter finde ich allerdings Stufen, die auf einfachere Weise nach unten führen. Im Canyon empfängt mich angenehme Kühle. An der schmalsten Stelle ist der Weg nur noch gut zwei Meter breit. Vögel nisten in den Nischen, dort, wo man nicht mehr weiterkommt. An manchen Stellen sammelt sich Wasser in trüben Pfützen.

Auffallend sind die verschiedenen Schichten der Geröllwand. Für Fachkundige ist der Sesriem-Canyon sicher eine geologische Fundgrube, für uns ein Wunderland. Ich versuche, in ein paar Bildern die Schatten und das harte Licht einzufangen, bevor wir wieder aufbrechen.

Nach der angenehmen Kühle im Canyon stapfe ich kurz darauf in unbarmherzigem Sonnenlicht mit den Kameras durch das Deadvlei, eine Salzpfanne mit seit Jahrhunderten abgestorbenen Kameldornbäumen inmitten von roten Dünen. Solch einen Anblick gibt es wohl nur einmal auf der Erde. Ich verknipse ein paar Fotos und denke bei jedem Bild: „Ja!“ Ein optimales Gefühl, wenn man nicht digital fotografiert, wenn man nur zwölf Aufnahmen pro Film hat und weiß, dass man um jedes Bild so gut es geht kämpfen muss. Und dann aus voller Überzeugung den Auslöser drücken. Selten konnte ich es so leicht wie hier.

In der Namib-Wüste auf dem Weg nach Swakopmund übernachten wir an einem entlegenen Ort namens Mirabib, einem solitären Geröllbrocken von rötlicher Farbe inmitten der Wüste. Nachdem wir alles für das Nachtlager aufgebaut haben, lasse ich mich auf einem großen Felsen nieder, von dem aus sich mir ein grenzenloser Blick in alle Richtungen bietet.

Weit in der Ebene erkenne ich Zebras. Stille umhüllt mich. In diesem Nichts in der Namib wird Einsamkeit für mich erfahrbar. Als die Sonne abends versinkt, taucht sie alles in ein wundervolles Purpur. Wie fast jeden Abend wärmen wir uns am Lagerfeuer, außerhalb des Feuerscheins herrscht komplette Finsternis. Und während es wieder schlagartig kalt wird, tauchen über uns mehr und mehr Sterne auf.

Nach der kargen und trockenen Einsamkeit der Wüste ist die Ankunft in der großen Stadt Swakopmund fast ein Schock. Die Kinder springen in den Atlantik, der brausend seine Wellen ans Ufer wirft. Das Meer ist an dieser Stelle wild und rau im Vergleich zur so vertrauten Ostsee. Und doch erinnert vieles an die Ostseeküste:

Die Strandpromenade und die vielen wilhelminischen Bauten, die Palmen bieten dazu aber einen seltsamen Kontrast. Wir spazieren durch die schmucke Fußgängerzone und an einigen alten Gebäuden vorbei. Swakopmund kommt mir vor wie eine pulsierende Großstadt nach den einsamen Abschnitten der letzten Tage, trotzdem macht es einen aufgeräumten, sehr freundlichen Eindruck.

Am folgenden Tag fahren wir weiter Richtung Norden, wo sich ein großes Dünenmeer entlang der Atlantikküste erhebt. Die heiße Luft aus dem Landesinneren trifft auf eine kühle Meeresbrise. Ich hatte mich auf den im Reiseführer beschriebenen Küstennebel gefreut, der heute jedoch nicht zu sehen ist.

Dafür fahren wir an beeindruckenden Schiffswracks vorbei. Durch die heftige Brandung und unberechenbare Strömungen gerieten viele Schiffe in Seenot oder liefen auf Grund. Die Schiffbrüchigen mussten lange auf Hilfe warten oder starben wegen Wassermangels, denn auf das Meer folgt die Wüste.

Nach längerer Fahrt kommen wir an eine riesige Robbenkolonie. Unzählige Tiere liegen am Strand in der Sonne und Hunderte Köpfe ragen im schäumenden Atlantik aus dem Wasser heraus. Der strenge Geruch der Robben lässt uns nach einer kurzen Weile den Weg landeinwärts in die Namibwüste einschlagen. Hier kühlt uns nur der Fahrtwind, denn es wird wieder heiß. Wir haben noch eine weite Strecke vor uns bis ins Damaraland.

„Magst Du eine kurze Wanderung den Berg hoch machen?“, höre ich Bartosz hinter mir fragen. Nach kurzem Zögern sage ich zu. Der steile Aufstieg direkt hinter unserem Lager auf den Mowani-Berg erweist sich als ziemlich anstrengend. Die Steine sind locker, manchmal wird es ein bisschen halsbrecherisch. Am Morgen habe ich noch die Kinder dafür bewundert, dass sie mit Leichtigkeit über die Felsen kletterten.

Oben auf dem Berg angekommen, blicken wir auf unsere Campsite und auf die Ebene davor, auf der – so die Schilderungen des Campingplatzverwalters – kurz zuvor noch Wüstenelefanten gegrast haben sollen. Ich blicke in die weite Ebene, aber kein Elefant ist zu sehen. Die anderen werden bei einer späteren Wanderung durch die Ebene sehr nah an den Elefanten vorbeilaufen. Gefährlich nah.

Hier im Damaraland besuchen wir noch Twyfelfontein mit den Tausende Jahre alten Felszeichnungen von Giraffen, Antilopen, Löwen, Robben und Pinguinen. Die Gravuren kann man nur mit einem Führer der Damara besichtigen, deswegen begegnen uns nur wenige andere Touristengruppen.

Einige Autofahrtminuten entfernt befindet sich ein weiterer spektakulärer Ort, der versteinerte Wald. Fossile Baumstämme mit riesigem Durchmesser ragen mit der Längsseite aus dem Boden hervor. Manche Stämme liegen wie Sitzbänke da, doch wir dürfen nichts anfassen, sondern nur fotografieren. Man kann die steinernen Jahresringe deutlich erkennen.

Zwischen den Resten dieser Baumriesen wachsen, neben den in ganz Namibia vorkommenden Dornenbüschen, in die ich einige Male auf dieser Reise unfreiwillig hineingeraten bin, die sonderbaren Welwitschias. Diese Pflanze wächst flach am Boden mit zwei Blättern und einem Stamm in der Mitte. Einige Exemplare sind älter als ich selbst oder auch als Menschen werden können. Doch mein Alter scheint in Anbetracht der jahrzehntealten Welwitschia und der Millionen von Jahre alten versteinerten Bäume unbedeutend wie ein Sandkorn in der Wüste.

Groß, schön, elegant und vielleicht etwas gefährlich sind die Geparden. „Nehmen Sie beim Reingehen die Sonnenbrillen ab, das mögen die Katzen nicht. Sie werden dann aggressiv.“, so der verschrobene Farmbesitzer, der auf seinem Grundstück drei zahme Geparden hält. „Früher habe ich sie gejagt, bis ich vor zwanzig Jahren damit anfing, sie zu zähmen und aufzuziehen“, erklärt er.

Die Hunde des Farmbesitzers laufen frei herum, während er uns auf eine kleine Wiese neben seinem Wohnhaus führt. Die imposanten Raubkatzen folgen uns gemächlich. Neugierige Touristen, die sie betrachten, fotografieren und streicheln wollen, sind offenbar nichts Neues für sie. Die Großkatzen legen sich hin, miauen wie Hauskatzen, die Kinder und die Erwachsenen streicheln den Kopf.

Ich habe sehr viel Respekt, traue mich aber letztlich doch, sie ebenfalls anzufassen. Ihr Fell fühlt sich nicht so weich an wie das einer Hauskatze oder gar wie das des Springbocks, der uns am ersten Tag begrüßte. Die Zunge des Gepards erinnert an Schmirgelpapier, als er über meinen Arm leckt.

Auf der großen Farm leben auch ungezähmte Geparden in riesigen, eingezäunten Gehegen, die mit großen Fleischstücken gefüttert werden. In einiger Entfernung steht die Gepardenmama mit ihren niedlichen Jungen. Sie holt sich den Brocken Fleisch und alle ziehen sich in den Busch zurück. Zwei besonders raufsüchtige Großkatzen werden vom Farmer Saddam und Ghaddafi genannt. Nach der Tier-Show bade ich meine Beine im kalten Pool am Campingplatz. Wenn ich ein Diktator aus dem Nahen Osten wäre, würden Raubtiere nach mir benannt, sinniere ich.

Im Etosha Nationalpark gibt es nur vier Stellen, an denen man übernachten darf. Zu diesen geschlossenen Camps gehört je ein Wasserloch, das man zu Fuß von seinem Zelt oder Bungalow aus erreichen kann. Hinter einer Barriere, ähnlich wie im Zoo, befindet sich ein großer Graben mit Stacheldraht und Flutlicht.

Während wir in Seelenruhe auf terrassenartigen Bänken sitzen, können wir die Tiere dabei beobachten, wie sie trinken, ihre Streitigkeiten austragen und wiederum uns beobachten. Meine analogen Festbrennweiten sind für Tierbeobachtungsfotos nicht besonders hilfreich, also genieße ich den Anblick durch das Fernglas.

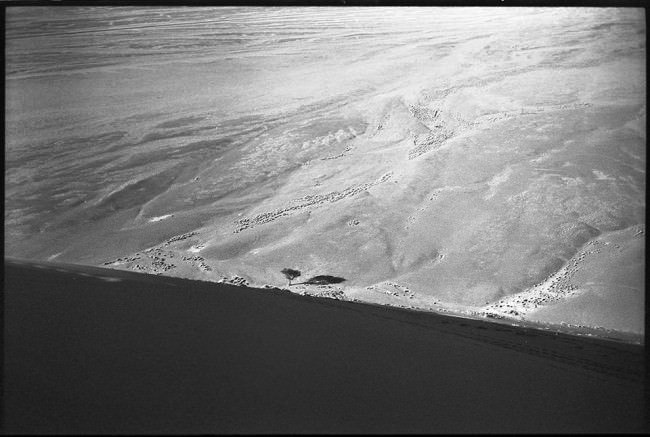

Außerhalb der geschlossenen Camps ist das Aussteigen verboten. Nur am Aussichtspunkt in der ausgetrockneten Etosha-Pfanne dürfen wir die Autos verlassen. Bis zum Horizont blicken wir auf Leere, auf festgestampften, trockenen, hellen Boden. Nichts kann den Blick ablenken, keine Bäume, keine Hügel. Auch hier herrscht vollkommene Stille, bis auf das leise Rauschen des Windes.

In Namutoni schauen wir uns das Fort an. Mit dem Museum daneben, in dem einige alte Uniformen und ein Bild vom Kaiser ausgestellt sind, erinnert es mich an die Vergangenheit des Landes, in der die Deutschen eine unrühmliche Rolle spielten.

Wir fahren weiter zur letzten Station, dem Waterberg. Eine kleine Idylle, die uns nach den kargen Wüsten- und Steppenlandschaften so schön grün, so paradiesisch abgeschieden vorkommt. An dem riesigen Tafelberg bleiben die Wolken hängen und der Regen wird, so er denn fällt, wie von einem Schwamm aufgesogen. Das Wasser sickert nach unten und tritt an Quellen wieder aus. Auf diese Weise ist eine vielfältige Tier- und Pflanzenwelt entstanden.

Auf den Wanderwegen am Waterberg begegnen wir brüllenden Pavianen, finden eine wunderschöne Lichtung voller Blumen, am Fuße eines großen Feigenbaums trinken wir das klare Quellwasser und wandern weiter zwischen den Felsen hindurch, auf denen sich Flechten ausbreiten. Im grünen Tal trinke ich an einer Lodge Tee. Schöne, entspannte Tage in Namibia neigen sich dem Ende entgegen. Ich hatte oft den Eindruck, dass so schöne Momente doch länger dauern dürfen.

Du hast Recht. Absolut nicht übertrieben. Eindrücke, von denen ich noch lange zehren werde, bemerke ich auf der Düne bei Sesriem. Es ist überwältigend! Wir sitzen noch eine Weile dort oben und betrachten die Landschaft. „Los geht’s nach unten, die anderen warten schon.“ Beim Abstieg sinken die Füße wieder tief in den Sand. Mit weiten Schritten rennen wir nach unten. Die Arme seitlich ausgestreckt. So ähnlich muss fliegen sein.