Die Heterotopie der Doppelbelichtung

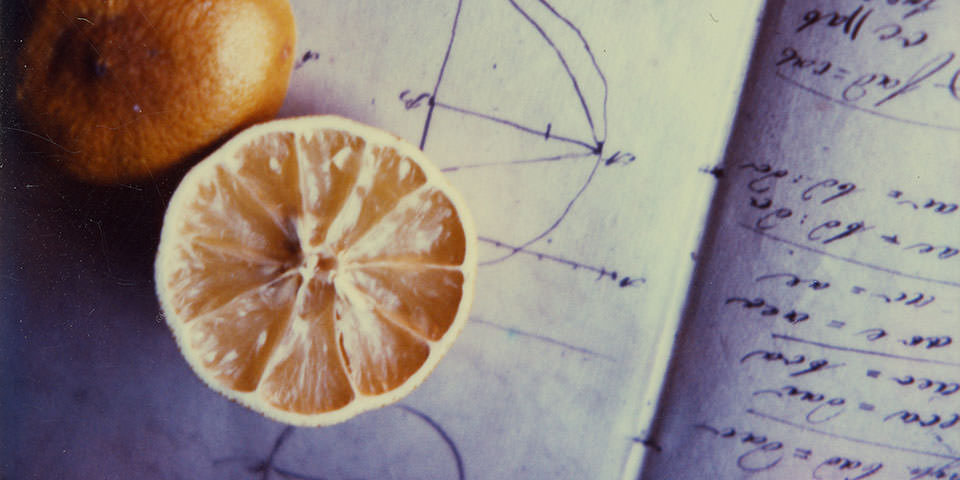

Als ich mir Stefan Paulus‘ Arbeiten zum ersten Mal anschaute, war ich fasziniert von seinem Ansatz, die Fotografie für etwas zu nutzen, das man eigentlich nicht sehen kann. Seine Bilder – insbesondere im Zusammenhang mit seinen Soundstücken – erzeugen bisweilen eine dystopische, befremdliche und gleichzeitig erstaunlich meditative Atmosphäre.

Exklusiv für uns verfasste er einen Text mit dem Titel „Die Heterotopie der Doppelbelichtung. Eine sozialkritische Gebrauchsweise der Fotografie“, der hier nun im Folgenden in voller Länge zu lesen ist.

Robert Herrmann

Der Mensch irrt umher. „Er rennt und rast, taumelt und tanzt durch Gänge, Tunnels, Keller, Höhlen, Kreuzwege, Abgründe, Blitze und Donner“. Er sucht „nicht nur eine andere Art die Welt zu betrachten, sondern auch eine andere Art mich ihr gegenüber zu situieren“ schreibt Michel Foucault in „Der Ariadnefaden ist gerissen“. Dabei stellt sich die Frage wie der Raum, die Welt, in der ich mich bewege, erkannt und rekonstruiert werden kann.

Foucaults Begriff der Heterotopie ist eine Möglichkeit, die Welt in der wir leben, die Räume, in denen wir uns bewegen, zu verstehen. Heterotopie bedeutet so viel wie „der andere (hetero) Raum (topos)“.

Foucault definiert Heterotopien als „wirksame Orte, die in die Einrichtung der Gesellschaft hineingezeichnet sind, sozusagen Gegenplatzierungen oder Widerlager, tatsächlich realisierte Utopien, in denen die wirklichen Plätze innerhalb der Kultur gleichzeitig repräsentiert, bestritten und gewendet sind, gewissermaßen Orte außerhalb aller Orte, wiewohl sie tatsächlich geortet werden können“.

Das bedeutet einerseits, dass Heterotopien nicht als reale Orte existieren bzw. dass Heterotopien Orte sind, die sich nicht an ihren üblichen Plätzen befinden. Dieser Ort oder Raum kann unwirklich sein, zu einer anderen Zeit existieren, eine Täuschung des Realen sein.

Anderseits können sie aber auch Wunschvorstellungen sein oder einen Raum darstellen, der körperlich nicht zugängig ist, weil er andere Koordinaten und Dimensionen besitzt.

Für Foucault bringt uns die Betrachtung von Heterotopien zu den Idealbildern einer Gesellschaft, sie zeigt uns die ordnungssystematischen Bedeutungen des Raumes, der Kultur bzw. der Einschließungsmilieus auf.

Zum Beispiel stellt für Foucault das Schiff eine typische Heterotopie dar. Die Idealisierung dieses Ortes ermöglichte ihm eine Analogie der Art und Weise zu beschreiben wie wir regiert und diszipliniert werden bzw. wie wir uns selbst regieren und disziplinieren.

Denn „der Raum, in dem wir leben, durch den wir aus uns herausgezogen werden, in dem sich die Erosion unseres Lebens, unserer Zeit und unserer Geschichte abspielt, dieser Raum, der uns zernagt und auswäscht, ist selber auch ein heterogener Raum“, schreibt Foucault.

In der symbolischen Ordnung der Räume, in denen wir uns bewegen oder die wir betrachten, drückt sich ein Ensemble von Gegensatzpaaren wie breit/schmal, groß/klein, weit/nah, Ich/Du etc. als Wahrnehmungskategorien aus.

Durch die eigene Wahrnehmung, entweder hier oder dort zu sein, entstehen Ausschlussmechanismen und identitäre Selbstplatzierungen. Das heißt, durch die Selbstbetrachtung, durch die Spiegelung des eigenen Standpunktes verfestigen sich Differenzen. Man bewegt sich in Relation zum anderen, die Wahrnehmung funktioniert nach einer bestimmten vorgegebenen Ordnungssystematik.

Die Doppelbelichtung, die Superposition ist ein Werkzeug zur Darstellung einer Wunschvorstellung, einer Illusion, eines Ordnungs- und Disziplinierungssystems bzw. einer Heterotopie. Sie ermöglicht die Rekonstruktion des Raumes, in dem wir uns bewegen, tanzen oder taumeln.

Sie durchbricht die selbstverständlichen Wahrnehmungsmuster, verunsichert unseren Blick und bringt unser Urteil über „die Realität“ durcheinander. Sie erschafft eine andere Wirklichkeit, indem eine Täuschung des Realen simuliert wird und dadurch das Reale gleichzeitig noch irrealer erscheint.

Sie verbindet Mikro- und Makrokosmos, Vergangenheit und Gegenwart, Mensch und Maschine, Stadt und Land und löst dabei die binäre Logik auf. Die Relativität von allem wird belichtet.

Je nach der technischen Gebrauchsweise kann eine Doppelbelichtung zufällig entstehen. Das heißt, durch eine Verschiebung des Raum-Zeit-Kontinuums zwischen erstem und zweitem Bild bezieht die Doppelbelichtung den Zufall, die Ungleichzeitigkeit, die Nicht-Simultanität, den Moment der Begegnung mit ein.

Wobei auch jede Begegnung auch nicht hätte „stattfinden können, auch wenn sie stattgefunden hat. Ihr mögliches Nichts erhellt die Bedeutung ihres zufälligen Wesens.

Und jede Begegnung ist zufällig in ihren Effekten, insofern nichts in den Elementen der Begegnung, vor der Begegnung selbst, die Konturen und Bestimmungen des Wesens abzeichnet, das daraus hervorgehen wird“, schreibt Louis Althusser.

Durch die Belichtung der Relativität, die Darstellung des Zufalls, die nichtlineare Sichtweise, durch die Superposition der Doppelbelichtung treten Vielheiten auf, die untereinander kommunizieren und sich miteinander verdinglichen. Räume können sich überlagern. Das eine Bild kann in das andere, in die Differenz wechseln, sich vermitteln.

Es entstehen Schichten und jede geschichtete Ebene der Doppelbelichtung ist von unterschiedlichen und vielfältigen Punkten aus verbunden. Die Elemente des Bildes bekommen keine eindeutige Bedeutung, keine festen Rollen und keinen festen Sinn mehr.

Straßen, Wohnhäuser, Fabriken, Alltagssituationen erlangen so eine andere Realität. Ihre alltägliche Funktion und Ordnung wird außer Kraft gesetzt.

Die Doppelbelichtung ermöglicht uns als BetrachterInnen, die vorhersehbaren Pfade in den realen Orten zu verlassen und die Illusionen des Realen zu spiegeln. Durch eine experimentelle Aneignung der „Realität“ können weitere Wahrnehmungskategorien der Befindlichkeit angelegt werden, welche die eigene Wirklichkeit zerlegen, entwerten, entäußern.

Die Doppelbelichtung ermöglicht es uns zu überlegen, wie die eigene Stellung zum inneren und zum äußeren Raum verläuft. Heterotopes Denken bzw. eine sozialkritische Gebrauchsweise der Fotografie macht Gegenorte sichtbar. Sie schafft alternative Orte im Alltagsverstand, weil sich dem Alltagsverstand die Bedeutung des Alltäglichen, des „Normalen“ oftmals verstellt.

Literatur:

Althusser, Louis 2010: Materialismus der Begegnung, Zürich-Berlin

Collmer, Thomas 2009: Cut-Up und Dialektik, Wenzendorf

Foucault, Michel 1990: Andere Räume/Der Ariadnefaden ist gerissen. In: Aisthesis. Wahrnehmung heute oder Perspektiven einer anderen Ästhetik, Leipzig