Als professioneller Luftbildfotograf habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, besonders faszinierende wie auch abstrakte Landschaften aus einem uns eher verborgenen Winkel abzulichten. Oftmals recherchiere ich dafür wochenlang nach besonderen Strukturen und landschaftlichen Gegebenheiten, die die Natur (meist über Jahrtausende) hervorgebracht hat.

Neben diesen Gegebenheiten lege ich meinen Fokus jedoch vermehrt auch auf Landstriche, die von Menschenhand verändert bzw. neu geschaffen wurden. Nach meiner ersten Australienreise habe ich mich intensiv mit dem Thema der Aluminiumgewinnung auseinandergesetzt. Rund um den Äquator und besonders in Australien ist der Abbau von Bauxit, dem Rohstoff, der zu 15–25 % aus Aluminium besteht, besonders präsent.

Vom Boden aus betrachtet bekommt man allerdings weder ein Gefühl für die extremen Größen der Bauxitminen, noch eine Vorstellung davon, wie die sogenannten Absetzbecken strukturell und farblich aussehen.

Der Prozess der Aluminiumgewinnung läuft im Wesentlichen folgendermaßen ab: Nach einem Verfahren wird Aluminiumoxid in einer Raffinerie aus Bauxit gewonnen. Das Aluminiumoxid wird dann dazu verwendet, um das Primärmetall in einem Verhältnis von 2:1 herzustellen (2 Tonnen Aluminiumoxid ergeben 1 Tonne Aluminium). Aluminiumoxid – Aluminium an Sauerstoff gebunden – muss durch Elektrolyse aufgebrochen werden, um schließlich daraus Aluminiummetall herzustellen.

Dies geschieht in großen Produktionslinien und ist ein energieintensiver Prozess, der viel Strom benötigt. Die meist feinkörnigen wie auch dickflüssigen Rückstände aus der Aufbereitung werden in sogenannten Absetzbecken gelagert. Durch Extrusion kann Aluminium mit vorgefertigten oder maßgeschneiderten Profilen in nahezu jede erdenkliche Form gebracht werden.

Aluminium ist aus unserer heutigen Welt nicht mehr wegzudenken. Die natürlichen Vorkommen unter unserer Erdoberfläche sind allerdings begrenzt. Man spricht von Vorkommen für noch gut 100 Jahre. Recycling ist also auch ein großes Thema. Wie zuvor erwähnt, stehen sowohl der extrem hohe Energieverbrauch als auch die sich immer mehr ausweitenden Abbauflächen unter großer Kritik. Hinzu kommen immer häufiger Beschwerden von Anwohner*innen, die über Lungenprobleme klagen, die auf den bei der Produktion entstehenden Staub zurückzuführen sind.

So viele negative Seiten der Abbauprozess auch hat, so optisch faszinierend sieht er jedoch, vor allem aus der Luftperspektive, aus.

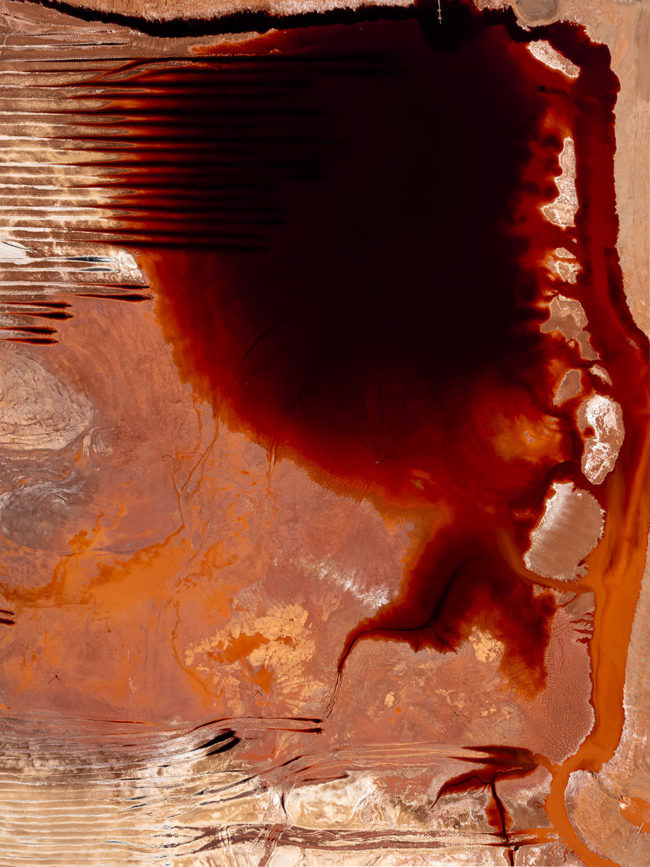

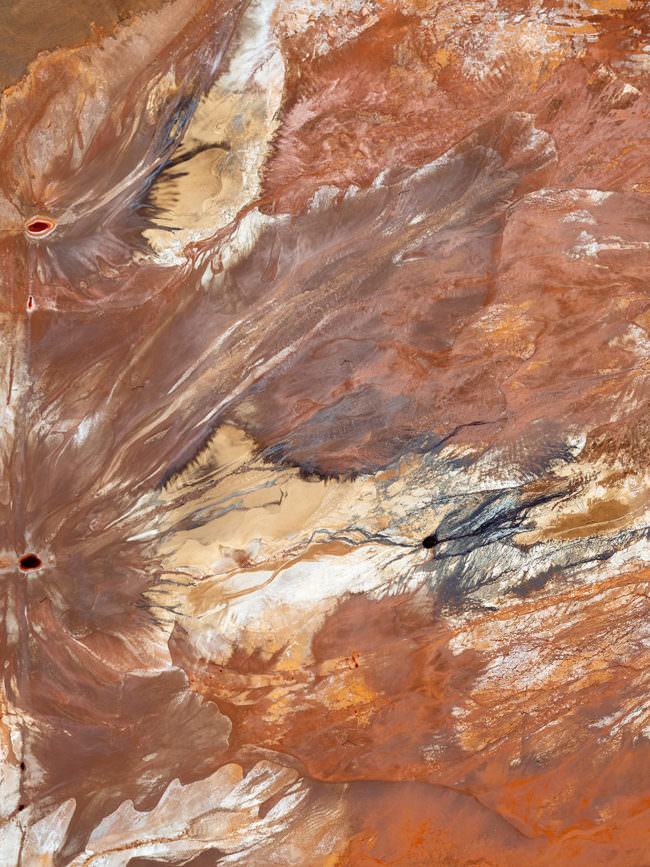

Um den ganzen Prozess optimal dokumentieren zu können, organisierte ich lokale Helikopterflüge und lichtete aus Höhen von 300–600 m insgesamt fünf verschiedene weitläufige Abbaugebiete ab. Mein Fokus lag dabei besonders auf der Darstellung der aus der Luft sehr abstrakt wirkenden Absetzbecken. Diese faszinieren mich besonders, da sie aus der genannten Perspektive oft wie riesige abstrakte Ölgemälde wirken.

Teilweise habe ich bewusst umliegende Gegebenheiten wie Straßen und Fahrzeuge auf meinen Fotografien ausgelassen, um den Betrachter*innen nicht direkt einen Anhaltspunkt für die Größenverhältnisse zu geben. Des Weiteren lag mein Augenmerk auf dem Zusammenspiel von grafischer wie auch farblicher Wirkung. Es ist erstaunlich zu sehen, wie präzise die riesigen Bergbaumaschinen ihre Bahnen über die Flächen ziehen. Im Kontrast dazu stehen die eher organischen Formen, die sich in den Absetzbecken bilden. Je nach Lichteinfall schimmern die teils flüssigen Oberflächen von orange bis fast schwarz.

Meine Fotoserien leben in der Regel von einem hohen Detailreichtum, weswegen ich auch bei der Umsetzung dieser Strecke auf hochauflösende Mittelformatkameras zurückgegriffen habe. Insbesondere bei Drucken in großen Formaten kommen dann viele Feinheiten zum Vorschein, die in digitaler Form meist nicht gut erkennbar sind.

Meine Arbeiten sollen zum Nachdenken anregen. Ich möchte hier keine „problematischen Situationen“ darstellen oder gar negativ mit dem Finger auf etwas zeigen, denn grundsätzlich finde ich, dass die Fotokunst dafür so oder so nicht da ist, jedoch freut es mich, zum Hinterfragen und zum Entdecken anzuregen. Unsere Umwelt wird meist so negativ angesehen – oft wird dabei allerdings der doch recht interessante, visuelle Charakter übersehen.