1975 gab es in Deutschland über 900.000 Bauernhöfe. Heute sind es nur noch 265.000 und die Zahl sinkt stetig. Es bleiben wenige große Betriebe mit viel Land – kaum vereinbar mit ökologischer Landwirtschaft. Ähnlich sieht es auch in der Schweiz aus: Dort mussten die Eltern des Fotografen Tomas Wüthrich bereits vor 20 Jahren ihren Hof aufgeben. Hof Nr. 4233, so die amtliche Betriebsnummer.

Fast dreißig Jahre lang hatten sie im freiburgischen Seeland Milchwirtschaft und Ackerbau betrieben. Nachdem sich der Betrieb nicht mehr rentierte, mussten sie ihn im April 2000 schweren Herzens aufgegeben. Tomas hat das letzte Jahr dokumentiert und neben der täglichen Arbeit auch die entscheidenden Momente der Hofaufgabe festgehalten: die Unterschrift des Vertrags mit dem neuen Pächter, den Abtransport der Kühe, das letzte große Aufräumen im leeren Stall.

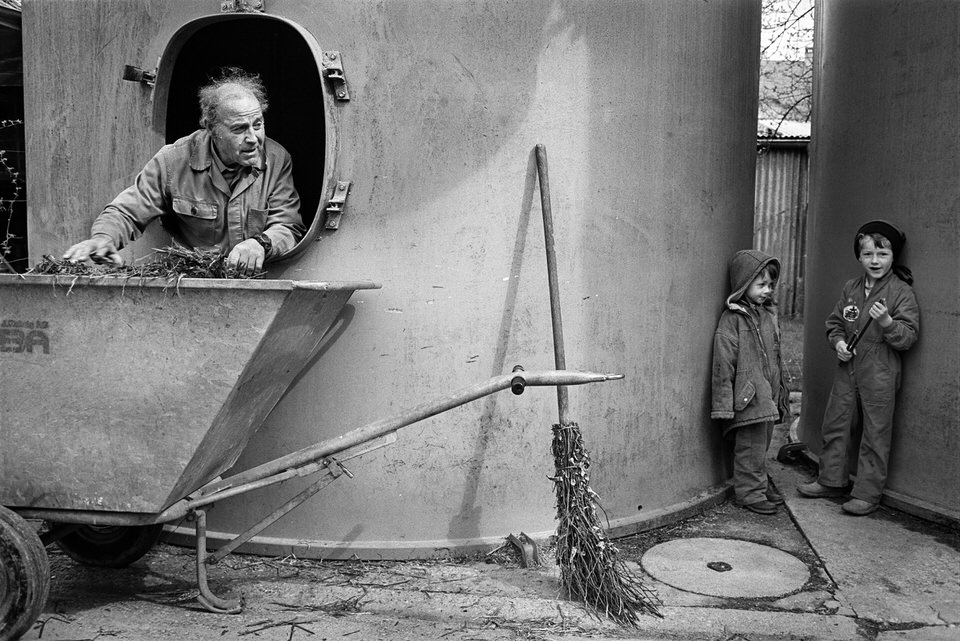

Hans Wüthrich holt den letzten Rest Grassilage bei einem Nachbarn, der zu viel Vorrat hat. Während der Käseproduktion, die im Mai beginnt, dürfen die Kühe kein siliertes Futter fressen. Alle Silos werden von der Käsereigenossenschaft kontrolliert, sie müssen leer und gewaschen sein, 1999. © Tomas Wüthrich

Ruth Wüthrich bringt zusammen mit ihrer Enkelin Meme die Abendmilch in die Käserei. Seit den 1970er Jahren ist die Milchproduktion kontingentiert. Wüthrichs dürfen pro Jahr 43.000 kg abliefern. Bei einem Milchpreis von 77 Rp./kg ergibt dies ein Bruttoeinkommen von Fr. 33.110.– im Jahr. Das restliche Einkommen erzielen sie aus dem Verkauf von Tieren und dem Ackerbau. In ihren besten Jahren resultierte aus Milchwirtschaft und Viehverkauf ein Bruttoeinkommen von Fr. 60.000.– und Fr. 20.000.– aus dem Ackerbau, 1999. © Tomas Wüthrich

Wüthrichs lassen ihre Zuckerrüben seit 1996 von einem anderen Bauern mit einem Vollernter ausfahren, die Ernte nach alter Methode mit viel Handarbeit ist für sie zu anstrengend geworden. Seit die Zuckerrübenverladung auf die Bahn in Kerzers eingestellt worden ist, müssen die Bauern ihre Rüben selbst in die Zuckerfabrik nach Aarberg bringen. Dazu braucht es große Wagen und entsprechende Traktoren, wie sie Wüthrichs nicht haben. Ihr Kontingent von 50 Tonnen wird nach der Pensionierung unentgeltlich an einen anderen Bauern übergehen. Zuckerrübenkontingente sind nicht verkäuflich, werden aber halblegal gegen Milchkontingente getauscht, 1999. © Tomas Wüthrich

Hans Wüthrich hat die untersten Äste eines Apfelbaums abgesägt, weil sie so weit herunterhingen, dass man das Gras darunter nicht mehr mähen konnte. Zu Hause wird er daraus Wedele machen, 1999. © Tomas Wüthrich

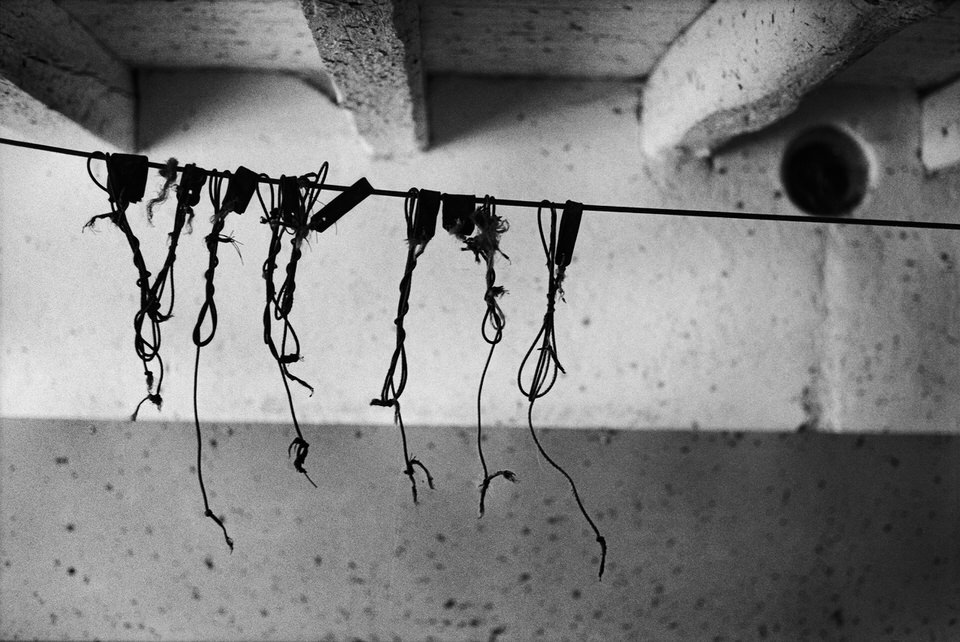

Der Stall ist leer. Von den Kühen verbleiben nur noch die aufgewickelten Schwanzschnüre, 2000. © Tomas Wüthrich

Der Stall ist frisch geweißelt. Kühe werden keine mehr einziehen, der Stall wird in Zukunft als Brennholzlager dienen, 2000. © Tomas Wüthrich

20 Jahre nach der Reportage ist das Thema nach wie vor aktuell. Jeden Tag verschwinden in der Schweiz zwei Bauernbetriebe. Deshalb entschied sich Tomas dazu, die Arbeit als Buch zu veröffentlichen. Auf 176 Seiten zeigt er eine Auswahl von 73 Schwarzweißfotografien. Publiziert wurde der Bildband im Verlag Scheidegger & Spiess und kostet 48 €.