Crashkurs Analog Teil 6: Das Nassplatten-Verfahren

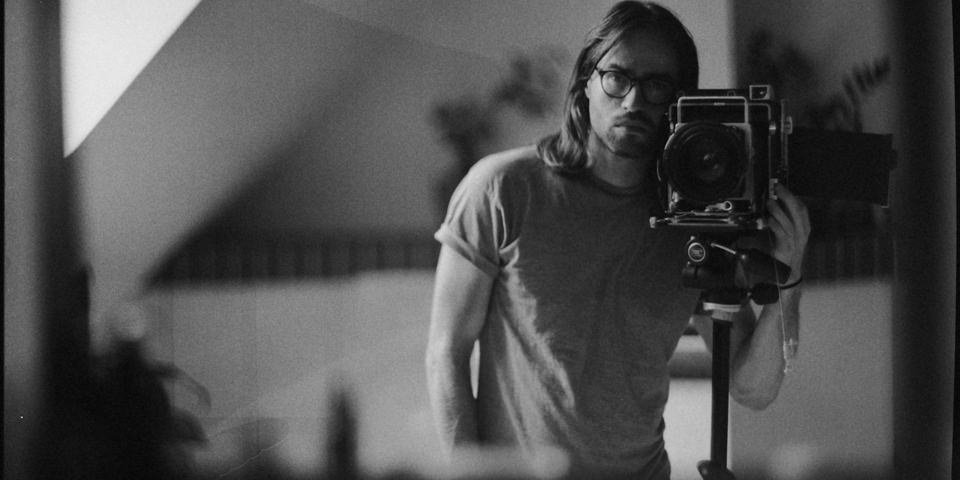

Vor einem Jahr ist ein Artikel zu meiner Portraitserie „100 Wet Plates 100 Words“ hier erschienen. Darin habe ich beschrieben, wie ich meinen Weg zu den sogenannten Wet Plates gefunden habe und wie die Idee zu dieser Portraitserie und dem gleichnamigen Buch entstand.

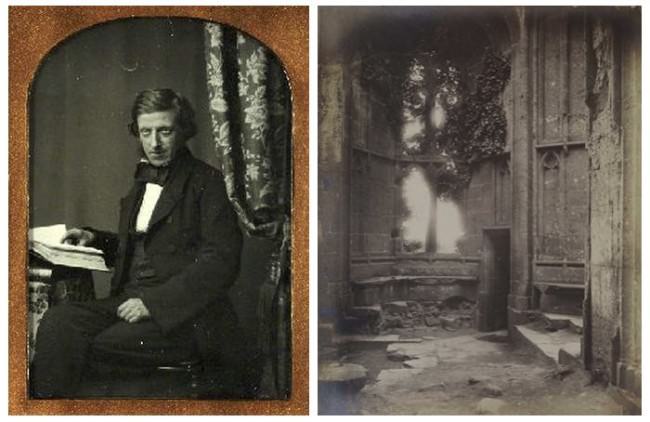

In diesem Artikel möchte ich Euch einen kleinen Einblick in das Kollodium-Nassplattenverfahren selbst geben und beschreiben, welche Chemikalien benötigt und wie sie angewendet werden. Zuerst aber einen Schritt zurück. Einen Schritt in das Jahr 1851. Damals wurde das Kollodium-Nassplattenverfahren vom Engländer Frederick Scott Archer erstmals beschrieben.

Die zu dieser Zeit hauptsächlich verwendeten Verfahren waren bis dahin die Daguerreotypie und die Kalotypie (Papiernegative). Die Belichtungszeiten lagen häufig im Bereich von Minuten und wer ein Portrait von sich erstellt haben wollte, der musste nicht nur ziemlich lange still sitzen, sondern für eine Daguerreotypie ein durchschnittliches Monatsgehalt oder mehr auf den Tisch legen.

Wet Plates als Vorläufer der Polaroids

Die mit Kollodium beschichteten Platten hingegen brachten die Belichtungszeiten auf einmal in den Bereich von Sekunden. Ein Segen für jeden Portraitfotografen – und den Portraitierten.

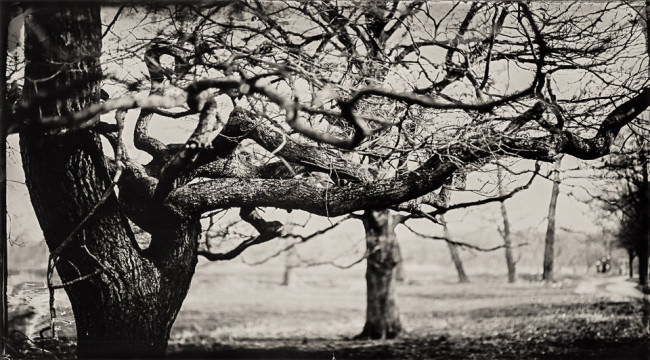

Dabei ist es interessant, dass Archer dieses Verfahren ursprünglich entwickelt hatte, um Negative zu fotografieren. Er war Bildhauer, wollte seine Werke fotografieren und Abzüge erstellen. Darauf hatte die Welt der Fotografie gewartet: Ein Prozess, der es ermöglichte, Bilder einfach zu reproduzieren, ohne die Qualitätseinbußen der Papiernegative aus der Kalotypie (Daguerreotypien sind Positive) in Kauf zu nehmen.

Durch Zufall entdeckte Archer wenig später, dass ein unterbelichtetes Nassplatten-Negativ vor einem dunklen Hintergrund als Positiv erkennbar wurde. Damit war quasi der Vorläufer des Polaroids erfunden. Für Positive auf Glas bürgerte sich später der Begriff Ambrotypie ein. Positive, die auf schwarzen Metallplatten erstellt wurden, werden als Tintypes bezeichnet.

Der Prozess des Kollodium-Nassplattenverfahrens

Wie läuft der fotografische Prozess nun ab und wie wird heute mit diesem Verfahren gearbeitet?

Der Prozess im Überblick:

- Beschichten einer Glas- oder Metallplatte mit Kollodiumemulsion

- Sensibilisieren in Silbernitrat-Lösung

- Laden der sensibilisierten Platte in eine Kassette/Plattenhalter

- Belichten in der Kamera

- Entwickeln der belichteten Platte

- Stoppen mit Wasser

- Fixieren

- Wässern

- Trocknen und Versiegeln

Zur Grundausstattung jedes Wet-Plate-Fotografen gehören unterschiedliche Flaschen, Gläser, Schalen und noch einiges mehr. Die Basis für das spätere Bild ist eine Platte, die als Trägermaterial dient. Häufig werden schwarz beschichtete Aluminiumplatten verwendet oder natürlich Glas.

Auf diese Platte wird die Kollodium-Emulsion aufgetragen. Sie besteht aus Kollodium, Äther, Alkohol und je nach Rezept unterschiedlichen Salzen und ist selbst nicht lichtempfindlich.

Das ändert sich jedoch, nachdem die Platte in einem Silbernitrat-Bad sensibilisiert wurde. Dafür werden üblicherweise Tanks verwendet, in denen die Platten für rund 4 Minuten „gebadet“ werden. Das Ergebnis ist eine milchig weiße Schicht, die quasi den Film bildet, auf dem fotografiert wird.

Ab diesem Zeitpunkt läuft die Uhr. Das Kollodium-Nassplattenverfahren heißt nämlich Nassplattenverfahren, weil die beschichtete Platte während des gesamten Prozesses nass bleiben muss. Je nach Temperatur bleibt ein Zeitfenster von nur wenigen Minuten.

Lichtempfindlichkeit von Kollodium

Die sensibilisierte Platte wird in einen sogenannten Plattenhalter oder auch eine umgebaute Planfilmkassette eingelegt. Darin kann sie lichtdicht an der Kamera angebracht werden. Meist wird mit Großformatkameras in unterschiedlichen Formaten gearbeitet. Es ist allerdings auch möglich, Mittel- oder sogar Kleinbildkameras zu verwenden.

Bei der anschließenden Belichtung ist zu beachten, dass das Kollodium-Verfahren – anders, als das menschliche Auge – hauptsächlich für den blauen und ultravioletten Bereich des Lichtspektrums sensibel ist.

Deswegen sind normale Belichtungsmesser nur als Gradzeiger hilfreich, denn der UV-Licht-Anteil variiert je nach Tageszeit und Wetter. Mit ein wenig Übung bekommt man jedoch schnell ein Gefühl für diese Veränderungen.

Im digitalen Zeitalter ist es für viele kaum vorstellbar, aber die ISO-Werte von Kollodium liegen bei überschaubaren 0,5 bis 1 – je nach Alter und Rezeptur der Emulsion.

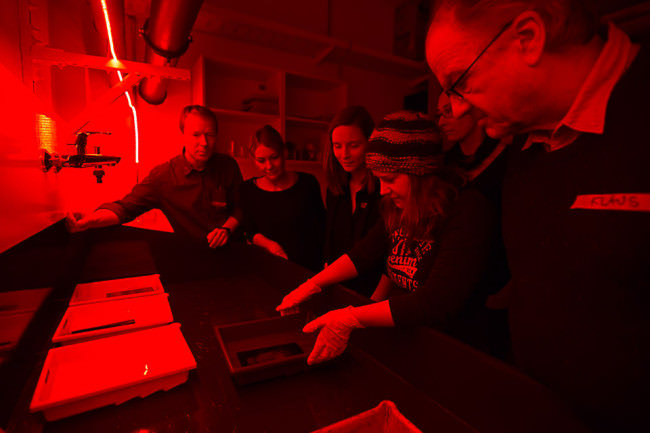

Nach der Belichtung muss schnell die Entwicklung eingeleitet werden, denn wie schon geschrieben muss die Platte nass bleiben. Entwickelt wird von Hand und auf Sicht. Das ist der delikateste Teil des ganzen Verfahrens und erfordert einiges an Geschick. Dafür wird der Entwickler auf Basis von Eisensulfat, Essig, Alkohol und Wasser in einer langsamen und bestimmten Bewegung über die Platte gegossen. Wenn die Belichtung passt, liegt die Entwicklungszeit bei ca. 15 Sekunden.

Mit normalem Wasser wird die Entwicklung gestoppt, sodass die Platte ab diesem Moment nicht mehr lichtempfindlich ist. Die Fixierung kann also bei Tageslicht erfolgen. Das ist jedes Mal ein besonderer Moment.

Der magische Moment

Mit geübtem Blick kann man das fertige Bild als Negativ unter der milchigen Schicht der Platte erahnen. Dieser Schleier lichtet sich im Fixierbad und gibt das fertige Bild frei. Gut geeignet und einfach zu handhaben ist hierfür das sogenannte Hypo, also Sodiumthiosulfat.

Anschließend muss das fertige Bild gewässert werden, um alle noch verbliebenen Reste vom Entwickler und Fixierer herauszuwaschen. Hier gilt: Lieber länger, als zu kurz. Nichts ist ärgerlicher, als wenn sich ein gutes Bild im Laufe der Zeit verfärbt oder die Kollodiumschicht Risse bekommt.

Während des Trocknens der fertig gewässerten Platten wird das Bild deutlich heller. Ein Teil dieser Aufhellung wird durch das abschließende Versiegeln wieder zurück genommen. Warum die Versiegelung? Viele kennen den Anblick von gelblich oder bräunlich angelaufenem Silberbesteck. Genau das würde mit den Wet Plates auch passieren, da das finale Bild durch Silber geformt wird. Deswegen ist eine luftdichte Versiegelung wichtig für die Haltbarkeit der Platten.

Historisch wurde meist mit Sandarak und Schellack gearbeitet. Heute sind moderne Acryllacke eine mögliche Alternative. Allerdings: Wie diese mit der Kollodiumschicht nach zehn oder mehr Jahren reagieren, weiß man heute noch nicht.

Ein Wort zu den verwendeten Chemikalien: Viele der hier beschriebenen Stoffe sind gefährlich und äußerst ungesund. Deswegen sollte man nicht nur wissen, was man tut, sondern auch daran denken, dass Chemikalien fachgerecht entsorgt werden sollten.

Der Start in die Wet-Plate-Welt

… ist ziemlich aufwändig, aber auch ungemein spannend. Ich selbst habe ungefähr ein halbes Jahr lang recherchiert, mich mit anderen Fotografen ausgetauscht und nach Bezugsquellen für all die Chemikalien und das nötige Equipment gesucht, bis ich endlich selbst die erste Platte in meinem Studio belichten konnte.

Viel Ärger und Zeit kann man sich in der Vorbereitung und Anfangsphase sparen, wenn man zum Einstieg einen Workshop zum Thema Wet Plates besucht, in dem das grundlegende Wissen um die Rezepturen für die Chemie, der nötige technische Ablauf und viele wertvolle Tipps und Tricks vermittelt werden. Mit so einer Basis gelingt der eigene Start mit Sicherheit viel leichter.

In Kooperation mit der Lette-Akademie Berlin gebe ich solche Wet-Plate-Workshops für Einsteiger und Fortgeschrittene. Aktuelle Termine findet Ihr auf der Webseite der Lette Akademie.