Zum Ursprung der Fotografie

Eigentlich sollte dieses Projekt ein Geschenk zur Konfirmation meines Patenkindes sein. Die Ausgangsidee war, den analogen fotografischen Prozess so praktisch und essentiell wie möglich zur Darstellung zu bringen. Alle Schritte dieses Prozesses sollten für die Sinne erfassbar sein und mit den Händen ausgeführt werden können.

Ich wollte an den Ursprung der Fotografie zurück und sehen, wohin der Weg uns führen würde. Mit Planfilm und einer selbstgebauten Lochkamera zu beginnen, lag also nahe.

Als erstes arbeitete ich eine ganze Reihe von Lochkameramodellen aus, die sich alle in der Praxis nicht bewährten, weil sich ihre Handhabung durch den Wechsel der Mattscheibe und Planfilmkassetten als unpraktisch erwies. Es dauerte fast ein ganzes Jahr, bis ein funktionierender Prototyp entstanden war.

Eine essentielle Erweiterung erfuhr das Lernprojekt in der Vorbereitungsphase, als ich las, dass sich auch lichtempfindliche Schichten selbst herstellen lassen.

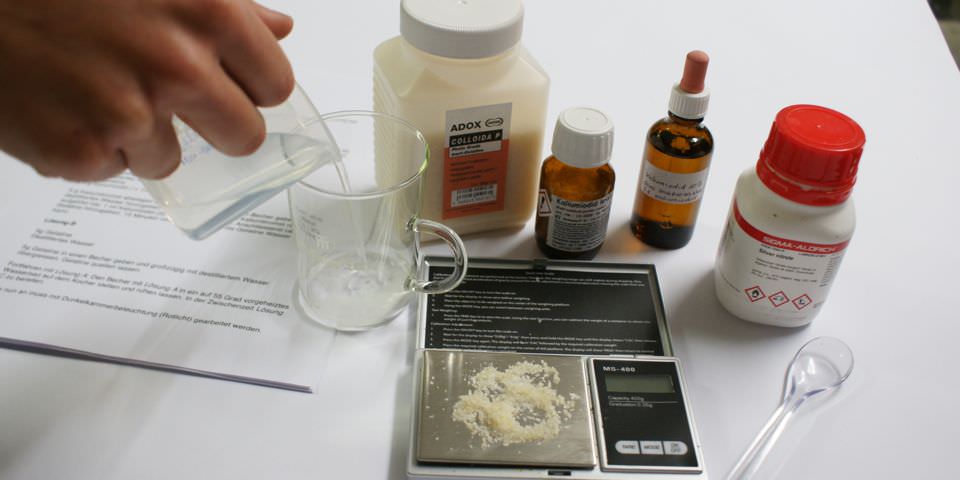

Nachdem ich mich anfänglich in die Negativentwicklung eingearbeitet hatte, um mit gekauften Planfilmen meine Lochkameramodelle testen zu können, kochte ich die erste Siedeemulsion nach einem alten Rezept von Liesegang. Von den Chemiekalien abgesehen, suchte ich mir die dafür notwendigen Utensilien überwiegend auf dem Flohmarkt zusammen.

Unschwer kann man erkennen, dass die Emulsionsherstellung ein Handwerk ist, das seine Werkzeuge überwiegend der Küche entnimmt. In der Pionierzeit, als Fotografen noch ihre eigenen Filme herstellten, nannte man die Fotografie auch „das magische Handwerk“. Denn das ganze Umfeld, in dem eine Emulsion entsteht, legt nicht nur wegen der Werkzeuge den Vergleich zu einer Hexenküche nahe.

Gearbeitet wird bei schwachem Rotlicht. Schon deshalb muss man beim Kochen einer Emulsion eine gewissen Routine und ein Gefühl für den „richtigen Moment“ entwickeln. Zeiten und Temperaturen sind einzuhalten und obwohl ich mittlerweile etliche Emulsionen gekocht habe, stehe ich noch immer unter Strom, wenn es losgeht. Bedenkt man, dass man feinste mineralische Substanzen auf die Lichtempfänglichkeit vorbereitet, so ist eine gewisse innere Anspannung vielleicht auch gar nicht falsch.

Die Zutaten einer Bromsilbergelatine-Emulsion sind Wasser, Gelatine, Silbernitrat und die an das Kalium gebundenen Salze der Halogene Iod und Brom. Kurz zusammenefasst kann man den Herstellungsprozess in vier Schritte unterteilen:

1. Unter Zufuhr von Wärme werden die vorerst noch wenig lichtempfindlichen Bromsilber-Krsitalle durch Fällung von Silbernitrat mit Kaliumbromid in Gelatine erzeugt. Die Anfangs in Wasser gelösten klaren Chemiekalien verfärben sich zu einer gelblich-milchigtrüben Flüssigkeit. In der Durchsicht gegen das Licht hat die Emulsion eine rötliche Farbe.

Feinverteiltes schwarzes Silber in einer flüssigen, anfänglich belichteten Bromsilbergelatine-Emulsion.

2. Die daran anschließende physikalische Reifung wird durch das Wachstum der Silberbromid-Kristalle bestimmt. Wie bei der Zubereitung einer Mahlzeit muss man vorher wissen, was man als Ergebnis will. Die Fragestellungen lauten entsprechend: Grobes oder feines Korn? Hohe oder niedrige Gradation? Immer verbunden mit hoher oder niedriger Lichtempfindlichkeit der Emulsion. Durch kontrolliertes Erkaltenlassen im Eisbad wird das Wachstum der Kristalle unterbrochen.

3. Nach dem Aushärten der Emulsion im Kühlschrank muss das Kaliumnitrat herausgewaschen werden. Wie am Bild oben zu sehen ist, führt das Kaliumnitrat zu einer kristallinen Strutkur in der Filmschicht, mit minderwertigen Negativergebnissen als Folge. Der blaue Schimmer deutet bereits auf einen gewissen Grad der Lichtempfindlichkeit hin.

4. Nach dem Waschen wird die Emulsion abermals auf etwa 50 °C erhitzt. Während der sogenannten chemischen Reifung wird die Lichtempfindlichkeit der Silberbromid-Kristalle weiter gesteigert. Diese Phase findet schließlich ihren Abschluss mit dem Auftragen der Emulsion auf einen Schichtträger, beispielsweise Polyester oder Glas.

Soweit die Theorie.

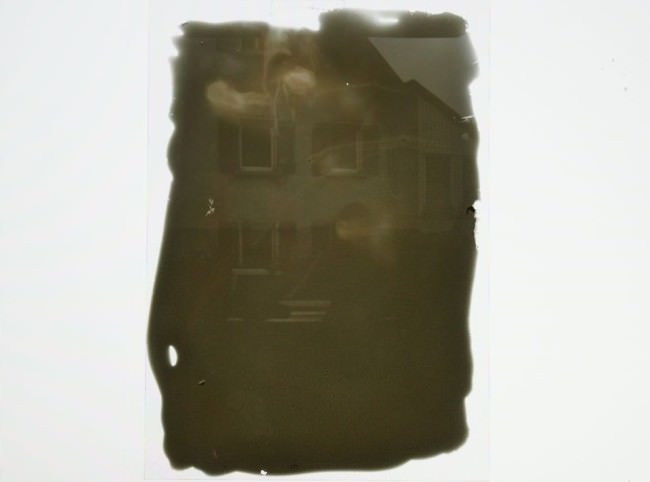

Doch nun zur Praxis. Nach einem ersten, komplett gescheiterten Kochversuch wurden im zweiten Anlauf die getrockneten Filme zwischen fünf und dreißig Minuten lang bei strahlendem Sonnenschein in einer Lochkamera belichtet.

Auch, wenn das Ergebnis eher ernüchternd auf mich wirkte: Im Gegensatz zum ersten Durchlauf war dieses Mal etwas auf dem Film zu sehen. Aber bereits beim Kochen wurde deutlich, dass die Farbe der Emulsion in der Durchsicht nicht von rot zu blau wechselte und somit keine hohe Lichtempfindlichkeit zu erwarten war.

Die Emulsion „Formula 1“ aus „Silver Gelantine – A User’s guide to photographic Emulsions“ von M. Reed und S. Jones war der dritte Versuch. Um auszuschließen, dass die verschleierten Negative des zweiten Emulsionsversuch nicht mit der Lochkamera in Verbindung standen, bohrte ich in Ermangelung einer Plattenkamera kurzerhand die Lochblende einer Lochkamera aus und setzte ein Objektiv an ihre Stelle. Ich legte die Kamera 2,5 Minuten in eine Frühlingswiese.

Wie man sieht, funktionierte sowohl die Kamera wie auch die Emulsion. Auch der Entwickler tat seine Pflicht, aber das Fixieren der Bilder klappte jetzt plötzlich nicht mehr. Da ich keine Erfahrung in der Beurteilung eines Negativs hatte, fotografierte ich die nicht fixierten Negative sofort nach der Entwicklung mit einer Digitalkamera und invertierte die Bilder auf dem Computer.

So entstand eine Serie von Lichtimpressionen von äußerst kurzer Lebensdauer, denn ohne Fixierung werden die dem Licht ausgesetzten Negative recht bald schwarz. Das Lichtbild verschwindet wieder restlos in der Dunkelheit. Mit dem wiedergewonnenen Vertrauen, dass die Emulsion ihre Aufgabe erfüllte, begann ich, erneut mit einer Lochkamera zu belichten und verzichtete auf die Linsen.

Lochkamera-Aufnahmen, Bromsilbergelatine-Emulsion auf Polyeser, 112 x 82 mm.

Trotzdem galt es, das Problem der Negativfixierung zu lösen. Ich erkundigte micht bei den liebenswerten „Spürsinn“-Fotografen und man empfahl mir den Entwickler Acurol-N und einen selbstgebauten Fixierer aus dem eigenen Hause.

Als mein Patenkind zum Belichten und anschließendem Entwickeln der zuvor herstellten Filme kam, funktionierte auch die Bildfixierung plötzlich. Wie so oft kamen mehrere Ursachen in Betracht.

Zum einen hatten wir ein neues Emulsionsrezept ausprobiert („Kodak Technical Document AJ-12“), zum anderen hatten wir erneut mit dem Acurol-Entwickler und dem Sprüsinn-Fixierer gerarbeitet. Und drittens kam uns der Zufall zu Hilfe. Als sich das Negativ nach zehn Minuten immer noch nicht geklärt hatte, gaben wir auf und ließen es einfach im Fixierbad liegen. 15 Minuten später war es soweit.

Da die Bromsilber-Gelatine-Emulsion eine nicht sensibilisierte Emulsion ist, die Farben nur bis in den blauen bis hellgrünen Bereich des Spektrums in korrekten Grauwerten wiederzugeben vermag, darf beim Entwicklungs- und Fixiervorgang im Rotlicht zugeschaut werden.

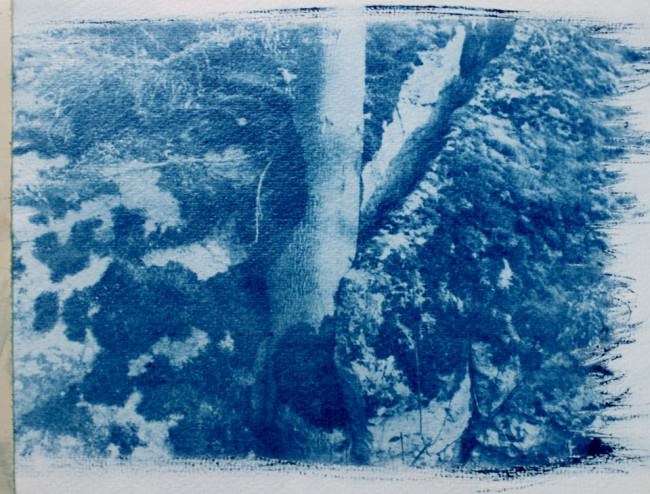

Um auch Positive zum Anfassen erzeugen zu können, wollte ich das einfach zu bewerkstelligende Cyanotypieverfahren anwenden. Ich mischte Amoniumeisen(III)-Citrat mit rotem Blutlaugensalz und Wasser und pinselte die Lösung auf Aquarellpapier.

Ein Schwarzweiß-Negativ druckte ich auf Klarsichtfolie aus und erzeugte anschließend das Positiv im Sonnenlicht.

Um in Zukunft Computer und Drucker umgehen zu können und um trotzdem Positive in akzeptabler Größe zu erhalten, baute ich eine große Kiste, die sowohl Linsen als auch eine Lochblende aufnehmen konnte und die sich mit emulsionsbeschichteten Glasplatten im Format 330×250 mm bestückte.

Von nun an ließen sich Negative erzeugen, die ich mit Hilfe eines Edeldruckverfahrens später ohne digitale Umwege zu Positiven weiterverarbeiten konnte.

Rückblickend kann ich sagen, dass sich durch das Arbeiten mit Emulsionen und Lochkamera vor allem meine Wahrnehmung von Licht und Dunkelheit fundamental gewandelt hat. Was ich vorher als vollkommen selbstverständlich hingenommen habe, dass es mal hell und mal dunkel ist, wurde mir plötzlich zu einem großen Rätsel.

Ausgelöst wurden die Fragen vor allem durch die Betrachtung von Bildern, die durch die Lochblende auf die Mattscheibe meiner Lochkamera fielen, aber auch durch die sichtbar eingegrabenen Spuren des Lichts in die Negative.

Ich vermute, dass die Frage, was das Licht eigentlich ist, jeden, der einmal ein Negativ in den Händen gehalten hat, irgendwie beschäftigt hat. Aber heute, im Zeitalter der digitalen Bilder, droht diese Frage in Vergessenheit zu geraten.

Kontemplation: Löwenzahn und Gänsefedern, Negativ und Positiv, Bromsilbergelatine-Emulsion auf Glasplatte

Zwar kann das Licht auch aus der digitalen Fotografie nicht heraus gedrängt werden, weil das nicht möglich ist, aber der Zugang zum Usprung der Fotografie, der noch vor der Linse oder der Lochkamera liegt, wird durch die Technik erschwert.

Wenn wir digital fotografieren, sehen wir nicht mehr, dass wir eigentlich Licht einfangen und abbilden und dass es das Licht ist, das uns die ungeheure Vielfalt der Welt zeigt. Schön zeigt sich das, wenn wir Spiegelungen im Wasser betrachten.

Wenn jemand sich die Wirkung des „spielenden“ Lichts auf einer Wasseroberfläche oder auf einer Mattscheinbe anschaut und später die (Nach-)Wirkung des Lichts in der Fotografie dagegen hält, dann sieht man, das hier zwei vollkommen verschiedene Lichtbilder in Erscheinung treten, die aus ein und derselben Quelle hervorgegangen sind.