Black Lives Matter in der Kunst

Revolution is not a one time event. (Audre Lorde in „Sister Outsider“

)

Dieses Zitat der afroamerikanischen Schriftstellerin fasst das Hauptthema unserer zweiten Podcastfolge von kwergehört gut zusammen: Es braucht viele verschiedene Ereignisse und Initiativen, um eine Veränderung im Ausstellungsmarkt zu bewirken.

Von welcher Revolution wir sprechen? Vom Kampf gegen strukturellen Rassismus und Diskriminierung, die nach wie vor in Museen, Galerien und Ausstellungshäusern zu finden sind. Deshalb sprachen wir für unseren Podcast mit verschiedenen Expert*innen über Rassismus, Black Lives Matter und die konkret nötigen Änderungen in der Fotografie und der Kunstwelt im Allgemeinen.

Warum wir das Thema aufgreifen

Auch wenn Corona uns durch viele Rechnungen einen Strich gemacht hat, so konnte man doch in diesem Jahr einige spannende Ausstellungen beobachten, die sich ganz speziell mit Schwarzen Künstler*innen oder Künstler*innen of Colour befasst haben.1

Außerdem gründete sich 2020 das Deutsche Museum für Schwarze Unterhaltung in Black Music als performatives Museum und mit Black Art Matters haben sich in der Schweiz Schwarze Kurator*innen zur größten internationalen Ausstellung Schwarzer Fotografie zusammengetan und zwei Monate lang Arbeiten von über 70 Fotograf*innen gezeigt. Je weiter wir unseren Blick über die Fotografie und museale Ausstellungen hinaus wandern lassen, desto mehr solcher positiven Beispiele finden wir.

Warum wir trotzdem durchaus kritisch sein sollten, zeigten unsere Gespräche mit den Expert*innen. Dass die Bewegung Black Lives Matter einen positiven Einfluss auf den Ausstellungsmarkt hat, blieb unbestritten. Aber auf die Frage, ob wir hier gerade einen strukturellen Wandel erleben können, antworteten alle Befragten weniger optimistisch und sprachen meist zunächst von einem Trend. Joshua Amissah sieht es differenziert:

Man muss sagen, dass Black Lives Matter keine neue Bewegung ist. Sie hat dieses Jahr aber enorm an Kraft, Sichtbarkeit und Stärke gewonnen. Ich war anfangs jedoch sehr kritisch, weil ich das Gefühl habe, dass wir in einem Zeitalter leben, das stark von Selbstdarstellung im digitalen Raum geprägt ist, die nur nach außen eine Positionierung gegen Rassismus bedeutet.

Wir müssten die Entwicklung im Laufe der nächsten Jahre noch genauer beobachten, um zu sehen, wie nachhaltig die Entwicklung ist, weil es auch als Marketingtool benutzt wird und zur Kapitalisierung der Bewegung, was sehr gefährlich ist.

Dass es nicht reicht, ein schwarzes Quadrat auf Instagram zu posten, sollte allen bewusst sein. Wichtig ist, dass wir uns weiterbilden, zuhören, uns selbst hinterfragen, aktiv werden, wenn wir rassistische Strukturen sehen – und lernen, Rassismus besser als solchen zu erkennen.

Für Ausstellungshäuser reicht es nicht, einmal eine Ausstellung zum Thema zu machen und sich dann auf die Fahne zu schreiben, es gäbe keinen strukturellen Rassismus in der Institution. Auch BIPoC müssen in Positionen kommen, in denen wichtige Entscheidungen zum Ausstellungsbetrieb getroffen werden. Eine Ausstellung von weißen Kurator*innen zum Thema ist am Ende doch wieder eine weiße Sicht, die nicht umfassend sein kann.

Warum wir einen strukturellen Wandel brauchen

Lassen wir unseren Blick in die andere Richtung schweifen, um das Problem zu verdeutlichen: Das Fugger und Welser Erlebnismuseum in Augsburg brachte 2019 eine App heraus, in der man das „Abenteuer“ Sklaverei des Sklavenjungen Perico miterleben konnte. Erst auf Druck von außen wurde die App zurückgezogen. Die Aktivistinnen von Open Afro Aux haben sich mit dem Museum auseinandergesetzt und versuchen, bei der Umgestaltung zu helfen.

Doch sie scheinen gegen Windmühlen zu kämpfen: Die Stadt Augsburg möchte die „bedeutendsten Kaufmannsfamilien der Stadt“ nicht für Werbezwecke verlieren und das Museum geht weiter der Frage nach, „welche Erfolgsfaktoren die beiden Familien reich werden ließen“. Dabei wird der wohl wichtigste Faktor des Kolonialismus weiterhin nicht kritisch behandelt und der transatlantische Sklavenhandel wie in der App als Abenteuer verharmlost.

Auch im Museum Städel hängt weiterhin das umstrittene Bild von Georg Herold, dessen Darstellung und Titel als „offen rassistisch“ und der einordnende Begleittext des Museums als „enttäuschend“ kritisiert wurden.

Joshua Amissah berichtete im Interview über eine Gruppe von Kunstliebhaber*innen, die sich ganz erstaunt darüber zeigten, dass es Schwarze Menschen gibt, die fotografieren, die Kunst machen. Janet aus der Gruppe Open Afro Aux begegnet immer wieder Menschen, die sich unter Afrika nicht viel mehr als Dschungel oder Wüste vorstellen können. Häuser oder gar Großstädte wie etwa Lagos mit ca. 21 Millionen Einwohner*innen kamen nicht darin vor.

Afrika ist sowohl von der Größe, als auch der Bevölkerungszahl her der zweitgrößte Kontinent der Erde: Die Fläche von 30,2 Millionen km² entspricht 22 % der gesamten Landfläche des Planeten, dort leben 1,3 Milliarden Menschen. Zählt man die Afrikanische Diaspora mit, kommen (je nach Quelle) noch einmal 140 bis 210 Millionen dazu.

Man möchte doch meinen, dass sich unter diesen Milliarden von Menschen die einen oder anderen Fotograf*innen und Künstler*innen finden werden. Warum also haben Menschen im globalen Norden ein so enges Bild von Schwarzen Menschen und diesem riesigen Kontinent mit all seiner Vielfalt?

Einer der vielen Gründe, den wir auch in unseren Interviews besprochen haben, ist das Problem der einseitigen Darstellung, die gern als „eurozentrisch“ oder als „weißer Blick“ bezeichnet wird und leider eben immer noch aus kolonialen Tagen kommt. Was genau bedeutet das?

Schaut man sich die fotografische Landschaft zum Thema Afrika an, finden wir, wie Joshua Amissah es in seinem Interview so gut zusammengefasst hat: Zu großen Teilen Reisefotografie, Fotos hungernder Kinder im Spendenkontext und Fotos mit Menschen, die auf Obstplantagen oder ähnlichem arbeiten.

Geht es in der Fotografie spezifisch um Schwarze Menschen, sehen wir ebenfalls wieder überwiegend Armut oder Ghettoisierung, Gewalt, Waffen, Drogen und Brutalität. Ähnliche Konzepte findet man in der Filmindustrie. Auch Schwarze Menschen selbst fallen diesem Problem manchmal zum Opfer, wie es Christopher Nixon an einem Beispiel beschreibt:

Es gibt den Film Black Panther von Ryan Coogler, der auch in Amerika ganz groß und vor allem als Emanzipationsfilm gefeiert wurde. Es gibt aber nur wenige kritische Kommentare dazu. Ich lese den Film gern mit bell hooks, die in ihrem Buch „Black Looks“

betont hat, wie entscheidend es ist, die massenmedialen Bildregime kritisch zu betrachten. Rassismuskritisch, aber auch hinsichtlich der Frage, wie dort weiße Blicke Schwarze Menschen bzw. People of Colour darstellen.

Sie bezieht das vor allem auf den Körper und sagt, dass in den Massenmedien meistens Schwarze Körper als starke Körper dargestellt werden und sie damit auch ein rassistisches Stereotyp weiterführen, weil der weiße Blick darin auch die Bedrohung sehen kann.

Wenn man sich anschaut, welche Körper im Film Black Panther präsentiert werden, gerade auch von Schwarzen Männern, dann sind es die Körper von Durchtrainierten, in denen der weiße Blick unter Umständen wieder genau das sehen kann, was er unbedingt sehen möchte. Ich finde das interessant, weil es die Frage stellt, ob wir nicht ein anderes Bildregime brauchen.

Gerade deswegen braucht es mehr Vielfalt in der Fotografie – sowohl in der Kunstfotografie als auch in der Dokumentarfotografie und der Pressefotografie. Es reicht aber nicht aus, Schwarze Menschen einfach nur abzubilden. „Repräsentation darf nicht auf visueller Ebene enden“, wie Josephine Apraku es ausdrückt.

Wir müssen als Gesellschaft überdenken, wie wir den Zugang zu Ressourcen, Bildung und Mitspracherecht gestalten müssen, damit sich Institutionen nicht mehr damit herausreden können, dass sich keine Schwarzen Menschen bei ihnen bewerben würden. Wie Joshua Amissah sagt:

Die Antwort mag faktisch stimmen. Die Frage ist aber: Warum bewerben sich keine Schwarzen Menschen? Warum können sich Menschen mit gewissen Hintergründen mit gewissen Berufsgruppen nicht identifizieren?

Erst mit der Beantwortung dieser Frage lässt sich langfristig beobachten, ob sich hinter der Kamera, in Museen, Galerien und unter Kurator*innen, (Chef-)Redakteur*innen, Jurymitgliedern und in allen anderen entscheidenden Bereichen etwas ändert. Ob wir dauerhaft von Teilhabe oder weiterhin nur von Zeitgeist sprechen können. Erst dann lässt sich auch vermeiden, dass Menschen in der Kunst und Fotografie weiterhin nur ein homogenes Bild konsumieren.

Von einem Negativbeispiel, anhand dessen man sieht, warum das ein Problem ist, berichteten C&: Die Arbeit einer Schwarzen Fotografin wurde in einem Wettbewerb von einer Jurorin als „nicht afrikanisch genug“ eingestuft. Was auch immer dieses „afrikanisch“ sein könnte, das 54 verschiedene Länder und etwa 3.000 verschiedene Völker umfasst. Es ist sehr fragwürdig, warum BIPoC nicht dieselbe Ausdrucksvielfalt zugestanden wird wie weißen Künstler*innen, deren Kunst man sicher nie als „nicht europäisch genug“ bezeichnen würde.

Ein im Gegensatz dazu positives Beispiel ist die bereits erwähnte Ausstellung „Black Art Matters“ aus der Schweiz. Diese wurde durch BIPoC Kurator*innen gestaltet und hat es sich erfolgreich zur Aufgabe gemacht, zu zeigen, wie unterschiedlich Schwarze Lebensrealitäten sein können und auch queeren Perspektiven einen Raum gegeben.

Solange wir BIPoC an der Geschichte, die auch die unsere ist, kein Mitspracherecht und keine Teilhabe in der Darstellung und Erzählung haben, werden wir in der Fotografie, in der Kunst und somit auch als Gesellschaft nicht weiterkommen und Rassismus in seinen diversen Formen aufrecht erhalten.

Die Schriftstellerin Chimamanda Ngozi Adichie fasst das sehr treffend in ihrem TEDTalk „Die Gefahr einer einzigen Geschichte“ zusammen: Eine einzige Geschichte über Schwarze Menschen birgt nur wenig Raum, wie mit uns umgegangen wird, wie gestaltbar unsere Realität ist, welche Entfaltungsmöglichkeiten wir haben.

Im besten Falle begegnen wir „bevormundendem, wohlmeinendem Mitleid“ oder der fehlgeleiteten Bewunderung für unsere Errungenschaften. Was fehlt, ist die bewusste und auch unterbewusste Erkenntnis der Gleichberechtigung. Um diese anderen Geschichten zu finden, muss man andere Menschen gleichberechtigt miteinbeziehen. C& stellen dazu fest:

Deutschland hinkt wahnsinnig hinterher. Das kann man so sagen, sogar im Vergleich zu einzelnen anderen europäischen Ländern wie etwa Großbritannien, wo Debatten, die hier gerade beginnen, schon vor 30 Jahren stattgefunden haben. Das heißt nicht, dass sie dort gelöst worden wären, aber das Thema hat dort schon viel länger eine Präsenz.

Warum ist Revolution kein singuläres Ereignis?

Warum aber ist es so zäh, diese Debatten zu führen? Warum lösen Debatten über Rassismus oftmals Abwehr und Beißreflexe aus? Warum können wir uns nicht gemeinsam reflektiert mit dem Problem auseinandersetzen und andere Perspektiven zulassen?

Die deutsche Antirassismus- und Diversity-Trainerin sowie Autorin Tupoka Ogette hat es ganz wunderbar gesagt, zusammengefasst entsteht dieser Fehlschluss folgendermaßen:

Wir haben Rassismus sehr moralisch belegt: Rassistisch zu sein, heißt, böse zu sein. Wir denken also, Rassismus gäbe es nur dann, wenn ein Individuum die böse Absicht hat, rassistisch zu sein. Entsprechend könne Rassismus nur im rechten Spektrum existieren und dort verhandelt werden.

Gleichzeitig haben wir gelernt, dass es wichtig ist, antirassistisch zu sein und Rassismus moralisch zu verurteilen – und denken, dass diese Haltung uns selbst von jeglichem Rassismus freispräche. Durch diese Belegungen können wir Rassismus nur sehr schwer besprechen, obwohl er in der Realität überall ist.

Mahret Kupka hat im Interview klar gemacht, dass wir aktuell zwar sehr viel Aufmerksamkeit für das Thema Black Lives Matter in der Fotografie und in der Kunst sehen, dass das aber mitnichten nur an den aktuellen Ereignissen liegt:

In diesem Jahr ist es tatsächlich so, dass es sehr viele Ausstellungen gibt und ich meine speziell die großen, etablierten Ausstellungshäuser, denn in Offspaces, kleineren Galerien, Kunstorten und Kulturzentren hat es sie schon länger gegeben.

Das kann man aber nicht alles als Reaktion auf Black Lives Matter und den Mord an George Floyd sehen, da diese großen Ausstellungen eine viel längere Vorbereitungszeit von ein bis zwei Jahren haben. Insofern scheint es schon so zu sein, dass bestimmte Stimmungen gerade zusammenfließen und man dadurch das Gefühl hat, dass da jetzt auf einmal viel passiert.

Es ist auch gut und wichtig, dass das passiert, aber manchmal hat es ein bisschen den Anschein, als wäre es ein Trendthema, was die Gefahr birgt, dass es irgendwann einfach wieder vorbei ist, was nicht der Sinn der Sache ist. Das sollte jetzt der Anfang eines Prozesses sein, der dann immer weiter geht.

Akute Ereignisse treffen nun mit den Zwischenergebnissen von längeren Prozessen (angestoßen von Menschen, die bereits viel Arbeit dazu geleistet haben) zusammen, die nun endlich auch in den großen Museen für den Mainstream zu sehen sind, wie etwa die Ausstellung im Museum Ludwig, die sich mit den Lücken in der eigenen Sammlung befasst.

Solche Ausstellungen werfen dann noch einmal ein ganz anderes Licht auf weniger reflektierte Institutionen, wie beispielsweise das Museum Städel, die in der Diskussion um rassistische Werke weiterhin wenig Verstehen beweisen. Das zeigt, dass diese Veränderungen zwar im Prozess sind, aber noch viel Zeit vergehen muss, da sich vieles dann doch in kleineren Schritten wandelt, als man es sich wünscht.

Ich denke nicht, dass sich alles von jetzt auf gleich ändert und die Häuser durch ihr Programm ihre kompletten Strukturen umstellen – einfach, weil es auch nicht geht. Das sind zum Teil über Jahrhunderte ideologisch gewachsene Strukturen. Es sieht auch bei einigen Häusern, die in den letzten zwei, drei Jahren spannende Sachen gemacht haben, so aus, als wäre etwas abgehakt worden und man wieder zum „normalen Betrieb“ übergegangen.

Irgendetwas passiert und bleibt immer. Vielleicht weniger, als wir es uns jetzt wünschen würden oder als es sich die Macher*innen der Ausstellungen wünschen. Es ist oft auch so, dass es progressive Personen gibt, die tolle Sachen machen und Prozesse anstoßen, aber an der gewachsenen Institution leerlaufen, da nirgends andocken können.

Ich bin schon so optimistisch, zu sagen, dass sich etwas verändert und dass etwas bleibt, aber bin vorsichtig realistisch optimistisch: Es wird sich nicht jetzt alles komplett verändern. Aber Schritt für Schritt, in kleinen Schritten. Ich denke nicht, dass sich in den nächsten fünf, zehn oder 20 Jahren, vielleicht sogar auch nicht in 50 oder 100 Jahren alles grundlegend verändern wird.

Ich denke in längeren Zeitabständen an die Kinder-, Enkel- und Urenkelkinder-Generationen, in denen auf jeden Fall etwas spürbar anders sein wird. Für diese Entwicklungen und Prozesse legen wir den Grundstein bzw. nehmen etwas auf, was vorher passiert ist und tragen das weiter.

Nachdem sich alle Interviewten darin einig waren, dass sich in den Strukturen von Kulturinstitutionen etwas ändern muss, komme ich mit diesen Gedanken von Mahret Kupka noch einmal darauf zurück, wie dazu beigetragen werden kann. Die nachhaltigste und damit aber leider auch zeitaufwändigste Strategie ist es, bereits in der Ausbildung anzusetzen:

Um dort bei den Menschen mit diverseren Perspektiven und Hintergründen das Interesse und die Ideen für Kultur zu wecken und ihnen Optionen aufzuzeigen, dass und wie sie diese Kultur und den Kulturbegriff mitgestalten und verändern können. Auch, damit nicht immer reflexhaft der Blick sofort in die USA oder zum afrikanischen Kontinent geht, sobald es um Fotograf*innen und Künstler*innen mit nicht-weißer Perspektive geht.

Unsere Gesprächspartner*innen

Isabella, Janett und Johanna sind Mitglieder von Open Afro Aux, einer Black Community in Augsburg, die sich mit dem Fugger und Welser Erlebnismuseum auseinandergesetzt hat.

Julia Grosse und Yvette Mutumba sind die Gründerinnen und Chefredakteurinnen von Contemporary And (C&), einer international bekannten Plattform für zeitgenössische Kunst.

Christopher Nixon ist Kurator für koloniale Vergangenheit und postkoloniale Gegenwart bei der Stiftung Historische Museen Hamburg. Josephine Apraku ist Afrikawissenschaftlerin und Gründerin des Instituts für diskriminierungsfreie Bildung in Berlin. Gemeinsam haben sie das Bookazine „grenzenlos“ mit Essays, Interviews, Gedichten, Collagen und Fotografien zu den vielfältigsten Perspektiven von BIPoC in Deutschland zur Ausstellung „Grenzenlos – Kolonialismus, Industrie und Widerstand“ im Hamburger Museum der Arbeit zusammengestellt.

Joshua Amissah ist Photo Editor Intern bei der VOGUE digital sowie Co-Kurator der photoSCHWEIZ 19 & 20. Als Kurator hat er zusammen mit Helen Gebregiorgisch die Ausstellung Black Art Matters in der Schweiz gestaltet.

Santiago Lösslein Pulido ist selbst Fotograf, hat bei Black Art Matters ausgestellt und beschäftigt sich in seiner Fotografie viel mit dem Thema der Identität.

Mahret Kupka schreibt, spricht, lehrt und macht Ausstellungen zu den Themen Mode, Körper und Performatives und ist Kuratorin am Museum Angewandte Kunst in Frankfurt am Main.

Anmerkungen

1 Ausgewählte Ausstellungen zu Black Lives Matter im Jahr 2020:

- Mapping the Collection im Museum Ludwig

- HIER UND JETZT im Museum Ludwig. Dynamische Räume

- Grenzenlos – Kolonialismus, Industrie und Widerstand im Hamburger Museum der Arbeit

- Einzelausstellung des in Berlin lebenden, nigerianischen Fotografen Akinbode Akinbiyi: Six Songs, Swirling Gracefully in the Taut Air im Gropiusbau Berlin

- Black Art Matters – größte internationale Ausstellung Schwarzer Fotografie: Arbeiten von über 70 Fotograf*innen in der Schweiz

Die Zitate aus den mündlich geführten Interviews wurden für die schriftliche Wiedergabe teilweise inhaltlich zusammengefasst und sprachlich geglättet. Zur besseren Lesbarkeit haben wir darauf verzichtet, diese Änderungen und Auslassungen detailliert zu kennzeichnen.

Transparenzhinweis: Nora Hase, Autorin dieses Artikels, ist als Fotografin selbst Teil des erwähnten Bookazines „grenzenlos“.

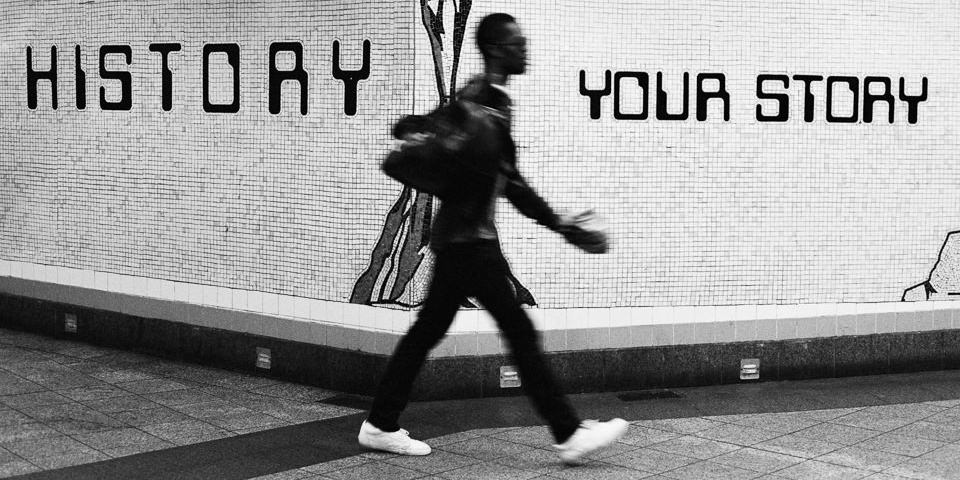

Titelbild: © Shawn Theodore, AusstellerIn BLACK ART MATTERS