gute aussichten – junge deutsche fotografie

Bereits zum 14. Mal wurden junge deutsche Fotograf*innen mit dem Award gute Aussichten – junge deutsche fotografie geehrt. Dieser bundesweite Hochschulwettbewerb für Fotografie existiert bereits seit 2004 und ist dem Engagement von Josefine Raab und Stefan Becht als Gründungsmitgliedern zu verdanken.

Pro Hochschule können fünf Studierende mit ihren Abschlussarbeiten zur Teilnahme vorgeschlagen werden. Ausgewählt und geehrt werden die Arbeiten dann von einer wechselnden Fachjury aus unterschiedlichen Bereichen mit Nähe zur Fotografie.

Wie Josefine Raab auf der Webseite des Awards schreibt, „ist dies eine Chance für die jungen Absolvent*innen, das Potenzial, das in ihnen steckt, sichtbar zu machen und in eine breite Öffentlichkeit zu tragen.“

Als Gewinne gibt es keine Sach- oder Geldpreise, sondern es werden umfangreiche Ausstellungen organisiert, die den jungen Fotograf*innen die Möglichkeit eröffnen, zu netzwerken und sich auf dem Kunstmarkt sichtbar zu machen. Hinzu kommen Kataloge  , die die Arbeiten und Positionen in Bild und Text vorstellen. Der Award begreift sich somit als Nachwuchsförderprojekt, das sich an Absolvent*innen und Interessierte gleichermaßen richtet.

, die die Arbeiten und Positionen in Bild und Text vorstellen. Der Award begreift sich somit als Nachwuchsförderprojekt, das sich an Absolvent*innen und Interessierte gleichermaßen richtet.

In diesem Jahr wurden aus 94 Einreichungen von 35 Institutionen acht Arbeiten ausgewählt, die wir Euch nun kurz vorstellen möchten. Sie sind nach der aktuellen Ausstellung, die seit letztem Donnerstag im NRW Forum Düsseldorf zu sehen ist, noch in Hamburg, Hanoi, Nicosia, Mexico City und Koblenz zu sehen. Auf der Webseite von guten aussichten findet Ihr dazu weitere Informationen sowie alle prämierten Arbeiten der Preisträger*innen der letzten Jahre und weitere umfassende Informationen zur Entstehung und den Hintergründen von guten aussichten.

Stephan Bögel: „Scenic Utah“ (Ostkreuzschule Berlin)

Der frei gewählte Tod eines geliebten Menschen hinterlässt eine klaffende Wunde im Herzen von Angehörigen und Freund*innen. Viele schmerzhafte Fragen stellen sich – nach dem Warum, nach eigener Schuld und Verantwortung. Die meisten dieser Fragen finden keine schlüssigen Antworten und sickern nach und nach unter einen Mantel des Schweigens.

Stephan Bögel unternimmt in „Scenic Utah“ den Versuch, für diesen blinden Fleck in seinem Leben Bilder zu finden, dem Unfassbaren eine Kontur zu verleihen. Mit Fotos aus dem Familienalbum, eigenen Inszenierungen und Fakten aus dem Polizeibericht konstruiert er ein nüchtern angelegtes Szenario, das keine dieser Fragen beantwortet, doch das quälende Schweigen durchbricht.

Janosch Boerckel: „Nonplusultra“ (Fachhochschule Bielefeld)

Janosch Boerckel zeichnet in „Nonplusultra“ einen bildreichen Querschnitt dessen, was gerade alles an der Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine in den Laboren der Human- und Naturwissenschaften erforscht wird. Seine Arbeit oszilliert dabei zwischen Dokumentation und Inszenierung, Fiktion und Realität.

Wo der Mensch in seine Bauteile zerlegt wird, um Erkenntnisse für den künstlichen Ersatz von Armen, Beinen, Ohren und sonstigen Körperteilen zu gewinnen, dokumentieren und kommentieren Boerckels Fotografien jedoch nicht nur, sondern untersuchen und befragen auch die visuellen Parameter von wissenschaftlichen Bildern.

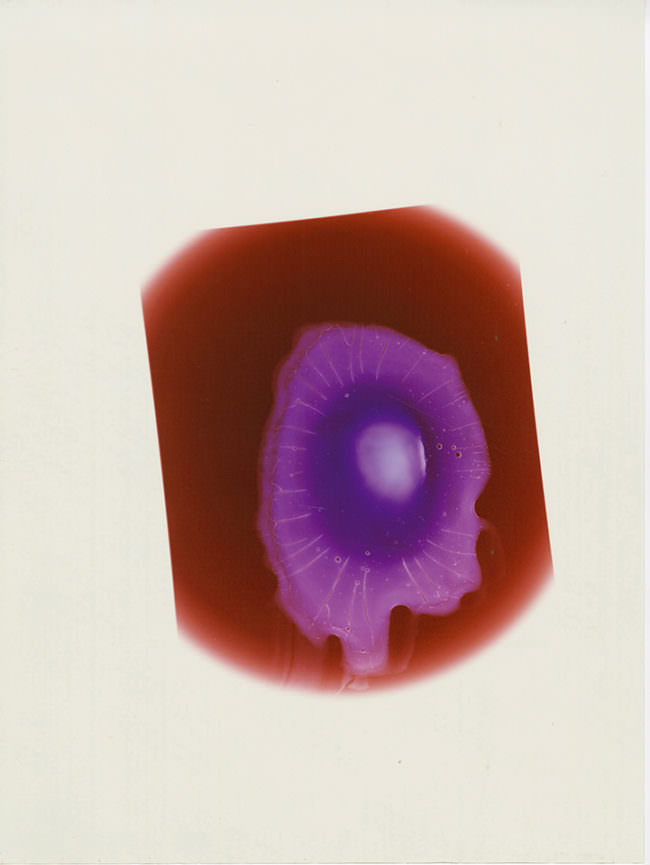

Alba Frenzel: „Fotopapier, Licht, Ei“ (Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig)

3-, 5-, 7-Minuten Eier, Spiegelei, Rührei, Ei in Scheiben, rohes Ei – die gesamte Palette denkbarer Aggregatzustände von Hühnereiern legte Alba Frenzel auf Fotopapier, um variierenden Einfallswinkeln von Licht und diversen Papieren ausgesetzt zu werden. So entstehen Fotogramme – eine Art der kameralosen Bilderzeugung, die sich quer durch die Geschichte der Fotografie zieht.

Mutet uns also die Technik wie ein alter Bekannter an, so ist das finale Gewand der unikaten Laborergebnisse, in dem „Fotopapier, Licht, Ei“ an der Wand erscheint, doch erfrischend neu. Die Künstlerin, die ihre Farbfotogramme ohne Rahmen an die Wand bringt, beschneidet ihre Blätter. Daraus entwickelt sich eine überraschende Choreografie, deren Aura des kalkuliert Unperfekten integrativer Bestandteil ihrer visuellen Stärke ist.

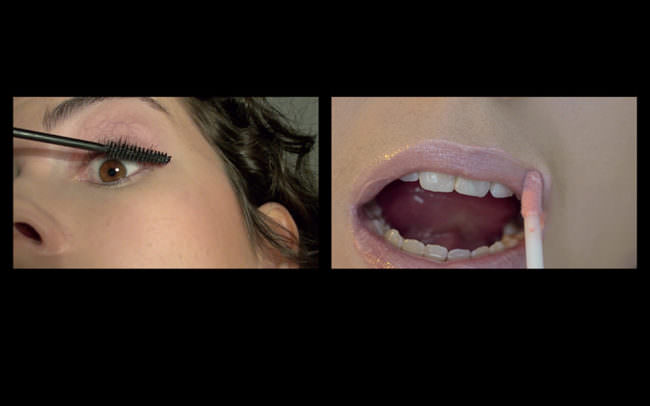

Laura Giesdorf: „Full Coverage Makeup Tutorial – Concealing Myself with Flawless Monotony“ (Berliner Technische Kunsthochschule)

Glam, Modern, Simple, Every Day Makeup – ganz gleich, welchen Stil frau braucht, es genügt ein Klick im Internet und der Weg zum gewünschten Aussehen wird von perfekt geschminkten Damen Schritt für Schritt erklärt. Laura Giesdorf will jedoch alles andere, als uns den neuesten Style verpassen. Ihre Frage, die hinter den monoton, lasziv und bis an die Grenze des Obszönen anmutenden Schminkvorgängen lauert, lautet: Was macht eine Frau zur Frau?

Jenseits der biologischen Unterschiede sind es vor allem Rollenzuweisungen, die eine Gesellschaft vornimmt, die Geschlechteridentitäten erzeugen. In diesem Sinn ist Giesdorfs Video als Aufruf zu verstehen, vorgegebene Rollenmuster auf- und zu durchbrechen.

Ricardo Nunes: „Places of Disquiet“ (Hochschule für Künste Bremen)

Betrachte ich das Portugal, das Ricardo Nunes zeichnet, so ist mehr als deutlich, wie bestimmend unser Gefühl mit den Bildern, die wir aus Erinnerungen formen, verknüpft ist. Landschaft wird bei Nunes zur Stadtlandschaft, dunkle Häuserschluchten mit harten Schatten, nahezu menschenleere, in mittäglicher Hitze brütende Straßen, trostlose Betonsilos, die wie steinerne Gebirge in den Himmel ragen.

Nunes’ Places of Disquiet, „Orte der Unruhe“, erzählen vom kindlichen Befremden zwischen Onkeln, Tanten und Cousinen, die ritualhaft besucht werden mussten, und Orten, die für das Kind mit dem Gefühl von Verlorenheit und Fremde verbunden sind.

Alexandra Polina: „Masks, Myths and Subjects“ (Fachhochschule Bielefeld)

Starkes Licht und kräftige Farben springen uns aus Alexandra Polinas Installation entgegen. Folkloristische Muster bilden den Hintergrund, auf dem sich Portraits tummeln. Die Hautfarbe der Protagonist*innen changiert zwischen weiß und milchkaffeebraun. Ein Mann ruht umgeben von Orientteppichen auf der Erde, ein anderer liegt inmitten von Splittern chinesischen Porzellans.

Solche Attribute lesen sich als Teile eines Puzzles, das wir geschwind zusammenfügen: Sehen wir farbenfrohe Muster, denken wir an Afrika. Sehen wir Porzellan, so kommt es originär aus China und angesichts der Teppiche wähnen wir uns im Orient. Am Ende geht das Puzzle aber nicht so auf wie gedacht und wir blicken tief in den Spiegel unserer eigenen Klischeevorstellungen: Masken, Mythen und Subjekte. Die Menschen auf Polinas Fotografien sind in Deutschland geboren und aufgewachsen. Und es ist an uns, das Bild, das wir in unseren Köpfen von unseren Mitbürger*innen haben, an die leibhaftige Realität anzupassen.

Julian Slagman: „Vergissmeinnicht“ (Neue Schule für Fotografie Berlin)

Ein kleiner Junge steht neben einem Alu-Koffer, der seinem Großvater Fritz gehört und in dem sich fotografische Utensilien befinden. Als Auftragsfotograf nimmt Fritz Landschaftsbilder für Druckerzeugnisse wie Kalender oder Puzzles auf. Kaum neun Jahre alt, beginnt das Kind selbst, die Familie zu fotografieren und führt damit die Tradition des Bilderschaffens fort. Viele Jahre später wird der junge Mann mit „Vergissmeinnicht“ ein Bild-Objekt in Form des vertrauten Koffers anfertigen, über dessen Rahmen und Vorderseite Puzzle-Teile tanzen.

Die Zeitspanne zwischen beiden Bildern markiert einen Werdungsprozess: Von dem Kind, das durch die tägliche Begegnung mit Fotografie selbst zum Fotografen wird. Indes ist es nicht das Bild als autonomes Werk, dem Slagman seine Aufmerksamkeit schenkt. Julian Slagmans Art der Fotografie ist eine kontinuierliche Befragung seiner bildsprachlichen Herkunft. Diese wurzelt in der vergleichenden Betrachtung des familieneigenen Archivs und seinem eigenen Schaffen.

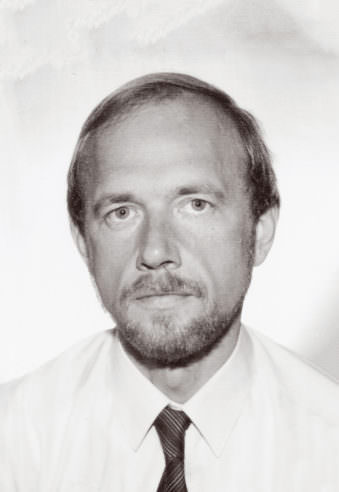

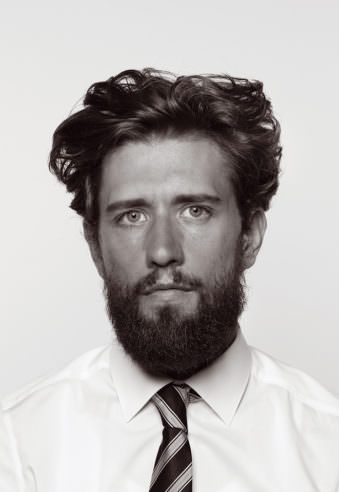

Rie Yamada: „Familie werden“ (Kunsthochschule Berlin-Weißensee)

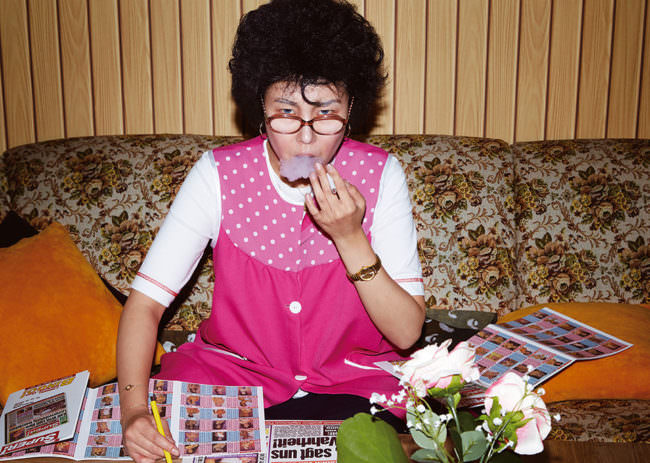

Rie Yamada erwirbt Sammlungen alter Familienbilder und (re)konstruiert daraus fremde Lebensläufe. Indem sie Bilder auswählt, nahezu archetypische Erzählstränge entwickelt und diese anekdotisch garniert, erweckt Yamada die Geschichten der Familien zu neuem Leben. In zehn handgefertigten Alben halten wir Erzählungen in den Händen, die all das wiedergeben, was seit dem Siegeszug von Kleinbildkameras auf Zelluloid gebannt wurde: Ausflüge, Heirat, das Leben der Kinder, Familie werden – alles, was Menschen im Zeitspeicher Fotografie vor dem Vergessen retten wollen.

Aber das eigentliche Anliegen Yamadas ist es, selbst in die Rolle ausgewählter Protagonist*innen zu schlüpfen und in persona das historische Foto in allen Details nachzustellen. Am Ende sitzt Rie Yamada schon einmal als rauchende Frau Kunze auf dem Wohnzimmersofa. Um es mit dem französischen Schriftsteller André Gide zu sagen: „Das beste Mittel, sich selbst kennenzulernen, ist der Versuch, andere zu verstehen.“

Summa summarum präsentiert gute aussichten – junge deutsche fotografie über 200 Motive, darunter 52 Unikate, zehn handgefertigte Familienfotoalben, zwei Bücher, eine Zwei-Kanal-Video- und eine Diaprojektion.

Im 14. Jahr seines Bestehens zeigt gute aussichten 2017/2018 damit eine inhaltliche, ästhetische, mediale und formale Bandbreite, wie sie die junge Fotografie in Deutschland hervorbringt. Ein Spektrum überraschend vielfältiger Ideen, Überlegungen und fotografischer Strategien, formaler wie medialer Umsetzungen, die den aktuellen Status Quo der jungen Fotografie abbilden.

Der neue Katalog stellt die acht Preisträger*innen und ihre Arbeiten ausführlich in Wort und Bild vor und ist ab Ende November 2017 in allen Ausstellungshäusern, jeder Buchhandlung, online oder direkt bei gute aussichten erhältlich. Er umfasst 224 Seiten mit etwa 380 Abbildungen.

Nun sind nicht all unsere Leser*innen Studierende – wir hoffen, Ihr fandet den Einblick dennoch spannend und konntet neue fotografische Perspektiven erlangen. Wir halten Euch selbstverständlich auch weiterhin in den browserfruits über allgemeine offene Wettbewerbe auf dem Laufenden.

Titelbild: Nonplusultra © Janosch Boerckel