Leere Orte und ein Gefühl von Traurigkeit

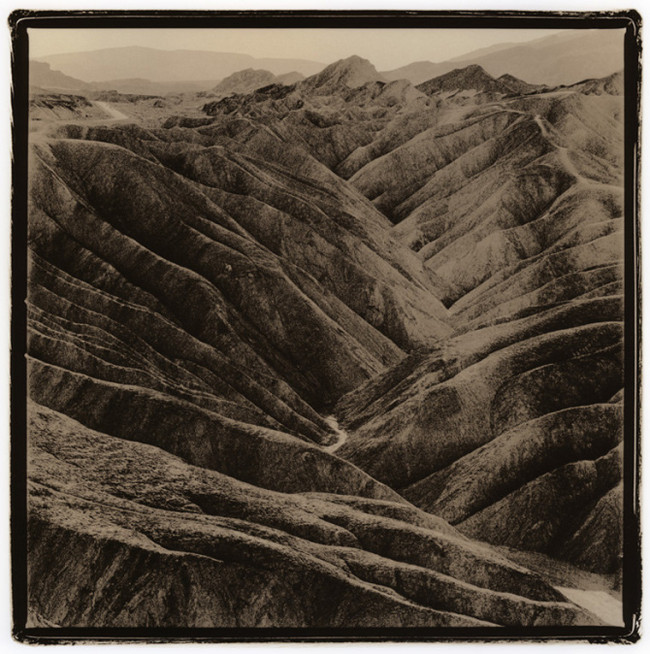

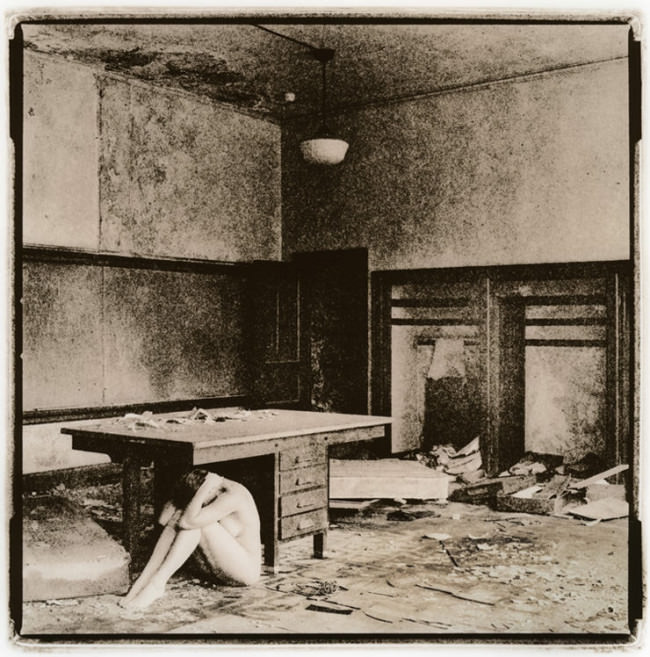

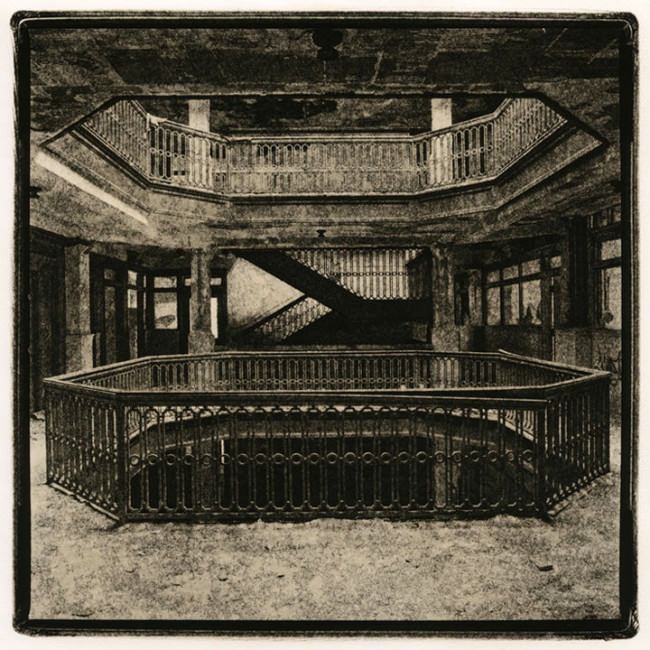

Es duftet nach altem Motorenöl. Doch die Maschinen stehen schon lange still. Der Staub sammelt sich in den Ecken und ein Gefühl von Ruhe fächert sich über die verlassenen Orte aus, die Silke Seybold über Jahre hinweg besucht und fotografiert hat.

Der aufmerksame Leser kennt die Fotografin vielleicht schon aus dem Magazin „I think we are alone now #2“. Darin stellte sie ihre Serie „Silent Places“ vor, in der sie verlassene Plätze in Detroit besuchte und portraitierte.

Die Bilder und das Gefühl, das sie in mir auslösten, ließen mich nicht los und deswegen freue ich mich, dass sich Silke für ein Interview mit mir bereit erklärte.

Du lebst in Detroit, einer Stadt, die einen tiefen Fall hinter sich hat. Was hat Dich dorthin verschlagen?

Meine Arbeit. Ich arbeite in der Automobil-Industrie als Design Engineer. Eine Freundin, die bereits in Detroit wohnte, sagte mir, dass in der Firma bei der sie arbeitet eine Stelle in der Entwicklung offen wäre. Ich habe meine Bewerbung losgeschickt und den Job bekommen.

Ohne groß zu überlegen sagte ich zu. Ich wollte damals einfach weg aus Deutschland. Mein Leben war mir zu geregelt, zu langweilig. Ich hatte dieses Verlangen nach einer Herausforderung im Leben.

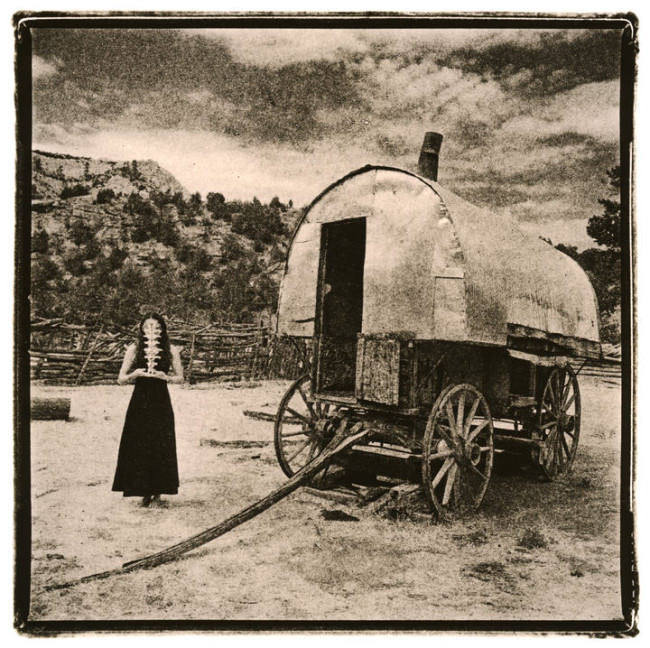

Deine Serie „Silent Places“ besticht vor allem durch die Art und Weise der Abzüge, nämlich Lithabzüge. Ein sehr zeitintensives Unterfangen. Wie kam es dazu?

Ein Freund von mir hatte mir einen großen Stapel altes Fotopapier geschenkt. Für normale Schwarzweiß-Abzüge war es nicht mehr zu gebrauchen. Ich hatte aber mal gelesen, dass sich manch altes Fotopapier gut für Lithabzüge eignet.

Also habe ich sehr viele Abende im Fotolabor verbracht, das alte Papier getestet und unendlich viele Notizen gemacht. Ich fand es faszinierend, noch etwas von dem sonst nutzlosen Papier zu bedrucken. Das Aussehen einer Lith-Vergrößerung gefiel mir sofort, sie hatte eine alte, fast antike Anmutung. Es passte einfach gut zu dem, was ich fotografiere.

Und Herausforderungen empfinde ich als etwas Positives. Wenn es zu einfach wäre, würde es es jeder machen; die Lithabzüge sind manchmal sehr zeitintensiv. Mein Job ist megastressig. Wenn ich abends im Labor vor dem Lith-Bad stehe und den Abzug für manchmal 40 Minuten ununterbrochen bewegen muss, entspannt und beruhigt es mich irgendwie.

Fotografierst Du ausschließlich analog?

Ja, ich fotografiere ausschließlich analog. Filmfotografie macht mich langsamer, in einer guten Art und Weise. Ich nehme mir für jedes Foto einfach mehr Zeit.

Ich mache mir mehr Gedanken über Komposition, Licht und alles drum herum muss stimmen. Wenn ich ein Negativ vergrößere, drucke ich immer Full Frame. Für mich ist die Filmfotografie ehrlicher und ich schätze sie mehr als die digitale Fotografie.

Deine Serie „Silent Places“ zeigt Selbstportraits an verlassenen Orten. Ich vermute, dass Du an dieser Serie sehr lange gearbeitet hast. Erzählst Du unseren Lesern, die die Serie nicht kennen, kurz etwas über dieses Projekt. Wie entstand es, ist es beendet?

Das Projekt „Silent Places“ ist ein sehr persönliches. Durch den Umzug in ein anderes Land wurden meine Gefühle von Verletzlichkeit, Einsamkeit und Isolation verstärkt. Die ersten Fotos für das Projekt sind Mitte 2008 entstanden. Ich hatte sehr lange Zeit die verlassenen Gebäude in Detroit wie Hochhäuser, Schulen, Kirchen, Theater, Hotels, Apartmentanlagen, Fabrikhallen und Automobil-Produktionsfabriken fotografisch dokumentiert. Irgendwann habe ich festgestellt, dass etwas in den Fotos fehlte. Sie waren leer, ohne Menschen, ohne Gefühle, ohne Leben.

So habe ich angefangen, Selbstportraits in den verlassenen Gebäuden zu machen. Am Anfang hatte ich schlichte, weiße Kleider an, was mir aber nicht zeitlos genug war; so kam die Idee, die Selbstportraits ohne Kleidung zu machen.

Das Projekt ist noch nicht ganz beendet, ich habe noch zwei für mich sehr wichtige Orte vor mir, die zu dem Projekt dazugehören. Eine verlassene große Nervenheilanstalt und ein Ort, der sich in Deutschland befindet.

Mich lässt Detroit nicht los. Ich glaube, ich habe durch diverse Filme eine recht morbide bis romantische Vorstellung von diesem Ort. Deswegen an Dich die Frage: Was unterscheidet Detroit so sehr von anderen Städten, die Du gesehen hast und wie gehen die Menschen dort mit ihrem Erbe um?

Es wird schwer, in ein paar Sätzen zu beschreiben, was an Detroit so anders, so besonders ist. Detroit ist eine Stadt der Extreme.

Detroit war einst die reichste Stadt der USA, heute zählt sie zu den ärmsten Städten. Detroit war das Zentrum der weltweiten Automobilindustrie, Menschen lebten in Wohlstand und Sicherheit, heute ist nicht mehr viel davon zu sehen, viele Menschen leben in Armut.

Für die Musik hat Detroit schon immer viele Künstler hervorgebracht. Jeder Künstler, der Geld mit seiner Musik verdienen will, muss leider die Stadt verlassen. Detroit ist eine Arbeiterstadt, die Menschen verdienen ihr Geld schwer und müssen damit lebensnotwendige Dinge bezahlen. Kunst steht da nicht an vorderster Stelle.

Ich habe sehr viel Zeit in Detroit verbracht und je länger ich dort war, umso vertrauter wurde mir die Stadt. Am Wochenende ist Detroit total leer; ich habe oft das Gefühl, die Menschheit sei ausgestorben, alle Geschäfte sind geschlossen, es gibt keine Autos und keine Menschen.

Es existiert diese Einsamkeit und Stille inmitten einer Großstadt. Man kann eine sechsspurige Straße ohne groß zu schauen überqueren. Es ist ein komisches Gefühl, die Stadt für sich allein zu haben. In Detroit habe ich diese Freiheit entdeckt: Ich konnte tun und lassen, was ich wollte.

Mit dem Erbe ist es hier so eine Sache: Wenn etwas nicht mehr gebraucht oder benutzt wird, laufen die Menschen davon weg. Gebäude werden, nachdem sie ihren Zweck erfüllt haben, verlassen oder abgerissen. Da es viel Platz in der Stadt gibt, wurden in den letzten Jahren alte Gebäude verlassen und neue Gebäude direkt daneben gebaut. Ein Abriss ist teuer.

Eine Stadt wie nach der Apokalypse. Auch wenn es fast traurig klingt, wie sich Detroit verwandelt hat, so hat Deine Beschreibung doch etwas Hoffnungsvolles. Du sagst, Kunst steht in Detroit nicht an erster Stelle, aber Du hast an diversen Gruppenausstellung in Detroit teilgenommen. Wie war das für Dich und gab es von den Besuchern Rückmeldungen?

Es war sehr schwierig, in Detroit eine Galerie für meine Serie „Silent Places“ zu finden. Nacktheit ist hier ein großes Problem und wird in Galerien, wo sie für die Öffentlichkeit zugänglich ist, nicht geduldet. Da kann man nichts dran ändern. Außerdem wollen die meisten Detroiter keine Fotos von Detroits verlassenen Gebäuden mehr sehen.

Es gibt aber einige Underground-Galerien, in denen Nacktheit kein Problem ist. Und die Rückmeldungen von den Besuchern in diesen Galerien sind positiv, weil dort einfach eine andere Gruppe von Leuten hingeht.

Eine Ausstellung vor Ort empfinde ich als viel persönlicher als eine Präsentation online. Es entsteht sehr oft ein Dialog zwischen Besucher und Künstler, was online so gut wie nie passiert.

Man teilt Informationen: Warum ich das Foto gemacht habe, was ich dachte, fühlte, was ich damit ausdrücken möchte. Der Besucher erzählt mir, wie er das Foto interpretiert, was ihm gefällt oder auch nicht gefällt. Dieser Dialog ist für mich manchmal sehr inspirierend.

Ein privater Kunstsammler hat drei Jahre lang hintereinander bei der „Detroit People’s Art Festival“ jeweils ein Foto von mir gekauft. Beim letzten Mal kamen wir etwas tiefer ins Gespräch. Er wollte wissen, wo ich meine Modelle finde. Als ich ihm erklärte, dass es Selbstportraits sind, war er sprachlos. Am nächsten Tag kam er mit einer Bekannten zurück, um mich ihr vorzustellen. Sie war begeistert von meinen Arbeiten und hat zwei weitere Drucke gekauft.

Noch eine letzte Frage: Gibt es schon neue Ideen für weitere Projekte?

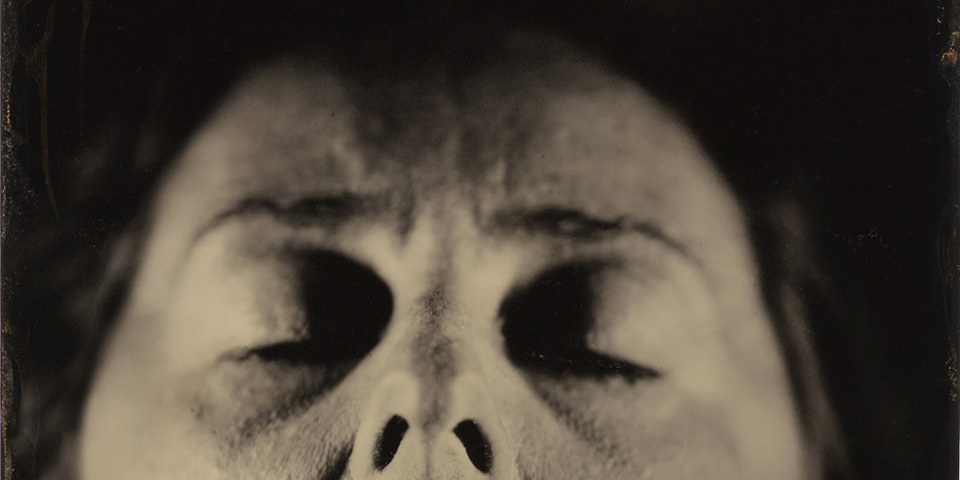

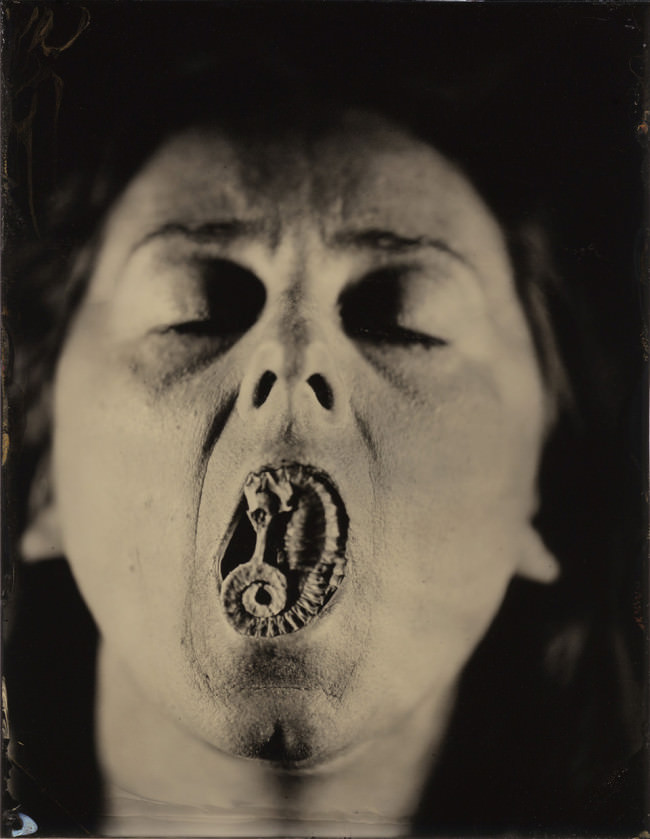

Ja, ich arbeite an einem neuen Projekt. Ich habe vor, es mit Kollodium-Nassplatten und meiner Großformatkamera zu realisieren. Das Thema ist „Earth, Skin and Bones“ und mal sehen, wohin es mich führt.

Vielen Dank für das Gespräch und viel Inspiration für das neue Projekt!

Weitere Arbeiten von Silke Seybold könnt Ihr auf ihrer Webseite oder auf Flickr sehen.

Wer noch mehr über Detroit erfahren möchte, dem seien von Silke Seybold folgende Bücher ans Herz gelegt: „Detroit Disassembled“* von Andrew Moore, „The ruins of Detroit“* von Yves Marchand und Romain Meffre und „Lost Detroit“* (Taschenbuch) mit Fotos von Sean Doerr.

* Das ist ein Affiliate-Link zu Amazon. Wenn Ihr darüber etwas bestellt, erhält kwerfeldein eine kleine Provision, Ihr zahlt aber keinen Cent mehr.