Zeitreisen mit Tom Klein

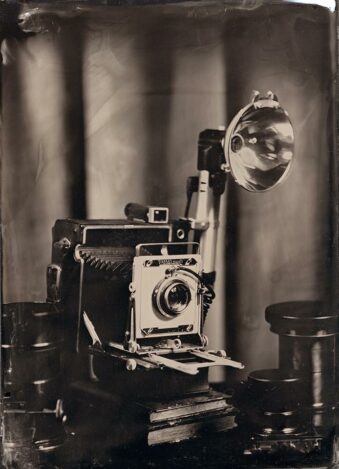

Die Kollodium-Nassplatte ist ein frühes fotografisches Verfahren, das bereits im Jahr 1851 entwickelt wurde. Auch heute noch fasziniert es viele Menschen – wie Tom Klein, der in seinem Atelier in Trier damit arbeitet. Im Gespräch mit ihm wollte ich wissen, warum er es trotz all der Umstände heute noch nutzt und ob es am Ende überhaupt wichtig ist, mit welcher Technik man arbeitet.

Was war zuerst da? Das historische Interesse oder die Fotografie?

Beides gleichzeitig, aber unabhängig voneinander. Ich habe mich schon immer für Geschichte interessiert und hätte nach dem Abitur gern Geschichte studiert. Ich hatte jedoch Angst, dass ein Geschichtsstudium eher brotlose Kunst ist und bin im Logistik- und betriebswirtschaftlichen Bereich gelandet.

Auch die Fotografie begleitet mich schon immer. Mein Vater war begeisterter Hobbyfotograf und funktionierte unser Badezimmer regelmäßig zur Dunkelkammer um. So bin ich schon sehr früh mit der Fotografie in Kontakt gekommen, habe aber zunächst nur Stillleben und Reisefotografie gemacht.

Das historische Interesse und die Fotografie kamen über mein Interesse an Oldtimern zusammen. Irgendwann dachte ich, es wäre schön, nicht nur alte Autos abzulichten, sondern die Szene mit passend gekleideten und gestylten Menschen zu füllen. Das Ganze dann auch passend auf Film. So bin ich eher zufällig in diese historische Fotografie reingerutscht und aus zwei Hobbys wurde eins. Zeitlich ging es dann immer weiter zurück in der Geschichte der Fotografie.

Ich stelle jetzt eine Behauptung auf und bin gespannt, was Du darüber denkst: Man sieht keinen Unterschied zwischen einem digitalisierten Kollodium-Nassplatten-Bild und einem digitalen Mittelformatfoto.

Ich bin der Meinung, man sieht es doch. Zunächst mal – rein technisch – hat die Nassplatte eine höhere Auflösung als digitales Mittelformat. Kollodium hat keine Körnung und kein Rauschen, Das Verfahren hat dadurch einen Detailgrad, der seinesgleichen sucht.

Bei meinen Fotos spielt das zugegebenermaßen keine so große Rolle, ich mag ein gewisses Maß an Bewegungsunschärfe. Aber die technische Möglichkeit der gestochen scharfen Darstellung ist bei so einem alten Verfahren schon sehr beeindruckend.

Die Auflösung wäre jetzt aber nur dann ein wichtiger Punkt, wenn man das Bild wirklich riesig groß zeigen möchte. Vielleicht an eine Hauswand plakatiert oder ähnliches. Digital ist es hinfällig.

Ja, klar. Wenn man jetzt nur für Instagram fotografiert und scannt, ist es egal. Aber ich finde schon, dass Kollodiumfotos eine sehr eigene Anmutung haben. Sie lässt sich schwer beschreiben, entsteht aber unter anderem dadurch, dass die Nassplattenfotografie orthochromatisch ist. Das heißt, man sieht auf den Bildern kein rot, und blaue Farbtöne können weiß erscheinen. Dadurch bekommt man einen ganz anderen Bildeindruck.

Die Farben kann man natürlich in Photoshop auch nachträglich ähnlich drehen oder man nutzt einen orthochromatischen Film um einem Kollodiumbild näherzukommen. Aber auch das ist nicht das Ausschlaggebende…

Versteh mich nicht falsch, ich kann Deine Faszination für alte fotografische Verfahren durchaus nachvollziehen. Ich möchte aber verstehen, warum man all den Aufwand betreibt, all die Unwägbarkeiten auf sich nimmt, die das alte Verfahren mit sich bringt, wenn es doch heute so einfach geht.

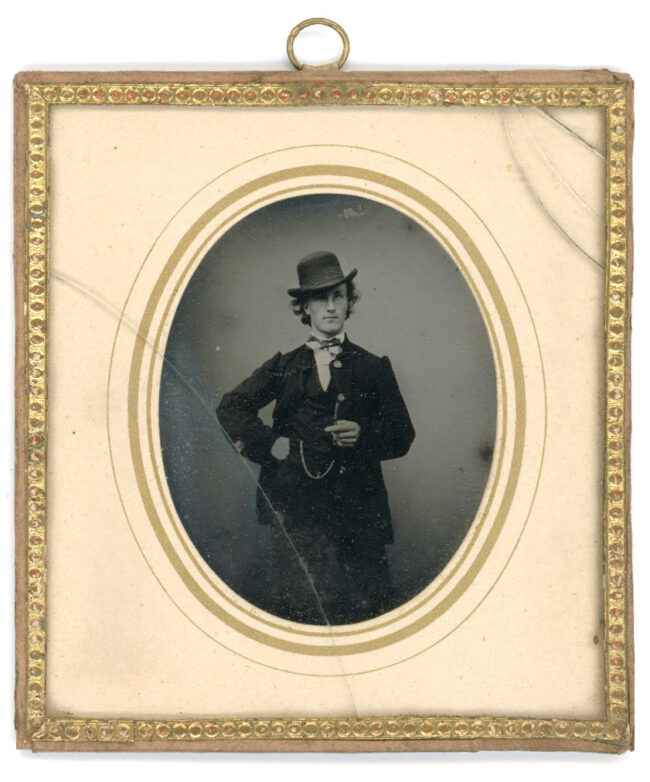

Es gibt da ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Ich schlage gern den Bogen zu historischen Ambrotypien, von denen ich auch ein paar in meiner Sammlung habe. Das Kollodiumportrait ist das Sofortbild des 19. Jahrhunderts. Die Platte muss sofort nach der Aufnahme entwickelt werden, sie darf nicht trocknen. Je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit dürfen zwischen Aufnahme und Entwicklung also nicht mehr als 10 bis 20 Minuten liegen, sonst ist die Platte hinüber.

Ich habe eine alte Aufnahme von 1864, darauf sieht man einen Mann mit Melone. Dadurch, dass das Bild direkt entwickelt wurde, kann man davon ausgehen, dass genau dieser Mann die Platte auch in seinen Händen hielt. Man hat nicht einfach Abzüge gemacht, sondern genau dieses eine Original wurde von der abgebildeten Person mit nach Hause genommen und war in ihrem Besitz. Das schafft eine enorme Nähe zu dieser Person, die 1864 in Augsburg saß und Dich aus dem Bild heraus ansieht.

Aus der historischen Sicht heraus verstehe ich, warum wir heute diese alten Bilder so faszinierend finden. Aber es erklärt nicht, warum Du es heute noch nutzt.

Genau. Um das zu erklären, schau Dir mal meine Bilder an: Sie sind oft etwas unscharf durch Bewegung des Modells. Kollodium ist sehr lichtunempfindlich mit einem ISO-Wert von etwa 0,3 bis 0,5. Selbst mit den 5.000 W Licht, mit denen ich meine Modelle anstrahle, bin ich oft bei einer Belichtungszeit von 10 bis 25 Sekunden. So lange müssen sie stillhalten. Das könnte man sicher auch mit starken Blitzen verkürzen, aber was mir dann fehlen würde, ist genau diese Langsamkeit. Was mich fasziniert, ist die Sichtbarmachung der Zeit – und der Beitrag der Modelle zur Bildaussage, wenn sie sich denn auf diese Art der Fotografie einlassen.

Normalerweise fotografieren wir im Bruchteil einer Sekunde. Das Leben spielt sich vor uns ab und – zack – hält man diesen einen, im Bewegungsablauf normalerweise unsichtbaren, Moment im Foto fest, friert ihn ein. Mit dem Kollodiumverfahren ist das anders. Damit nehme ich im Prinzip einen kleinen Film auf. Was vor mir passiert, sind 10 oder 20 Sekunden im Leben dieses Menschen. Während mein Modell da sitzt und versucht, sich nicht zu bewegen, geht etwas vor. Der Mensch vor der Kamera atmet, das Herz schlägt einige Male und so weiter.

Laut der Zeitforschung umfasst unsere Wahrnehmung der Gegenwart ein Intervall von etwa drei Sekunden. Das heißt, wenn ich 20 Sekunden lang belichte, sind das sieben Gegenwartsmomente für diesen Menschen. Die Person denkt etwas, fühlt etwas und wenn ich den Deckel wieder auf das Objektiv setze, habe ich diese kleine Szene eingefangen. Ich finde, das sieht man den Bildern an. Sie sprechen anders zu mir, das bekommt man mit einer Belichtungszeit von 1/60 s nicht hin. Und genau diese Reaktion bekomme ich oft von den Menschen, die ich fotografiere.

Jim Rakete hat den Gedankengang ähnlich in seinem Buch „1/8 sec.“ umgesetzt. Für ihn war darin schon 1/8 s eine sehr lange Belichtungszeit, aber die Grundidee ist dieselbe: In der Zeit passiert etwas. Es wird nicht mit einem riesengroßen Blitzknall etwas eingefroren, sondern man fängt das Leben ein. Das finde ich das Faszinierende an dieser Technik.

Okay, das kann ich nachvollziehen. Würden Louis Daguerre oder Frederick Scott Archer noch leben, würden beide aber vielleicht dennoch eher zum Handy greifen, als zu den von ihnen entwickelten alten Methoden, oder?

Auf Handyfotografie würde ich eher nicht tippen, aber beide hätten sicher eine gute Digitalkamera, ja.

Daguerre selbst wollte etwas schaffen, das einmal das flüchtige Bild einfängt, aber auch einen hohen Detailreichtum schafft. In so einer Daguerreotypie siehst Du jeden einzelnen Grashalm. Du siehst viel mehr, als Du mit bloßem Auge jemals realisieren kannst. Das hat die Leute im 19. Jahrhundert fasziniert.

Archer hingegen wollte Bilder vervielfältigen. Etwas, das man mit den Daguerreotypien nicht tun kann. Es gab mit den Kalotypien damals bereits Papiernegative, die man vervielfältigen konnte, aber diese waren bei Weitem nicht so detailreich. Archer hat es mit seinem Kollodiumverfahren geschafft, beides zu kombinieren.

Mit diesem Hintergrundwissen würde ich deshalb sagen, dass sowohl Daguerre als auch Archer heute eine hochwertige Digitalkamera nutzen würden. Die beiden haben die Fotografie auch gar nicht so sehr als Kunst verstanden, sondern wohl eher als eine gewerbliche Geschichte. Es ging um die Abbildung und weniger um die Interpretation.

Ich bin nicht einmal sicher, ob Leute wie Henri Cartier-Bresson heute noch mit Film arbeiten würden, weil einem digitale Kameras das Leben in der Straßenfotografie deutlich erleichtern. Heute wird vieles verklärt, damals gab es jedoch einfach nichts anderes. Ich bin historisch interessiert, aber ich bin kein Nostalgiker. Da darf man sich nicht fehlleiten lassen.

Ich habe oft auch den Eindruck, dass viele Menschen die Ästhetik der alten Verfahren verwechseln mit den Bildfehlern in historischen Fotos, die erst über die vielen Jahre der Lagerung entstanden sind.

Ja, das finde ich auch immer sehr lustig. Ich bin jährlich in Trouville in Frankreich bei einem Jahrhundertwendetreffen. Die Leute kleiden sich in historischen Kostümen und ich hatte das erste Treffen ausschließlich mit meiner 60 Jahre alten Rolleiflex auf Cinestill-Film fotografiert. Als ich die Bilder dann gezeigt habe, kritisierte jemand, dass die viel zu modern aussehen würden.

Die Leute sind es gewohnt, diese Art von Bildern ausgeblichen zu sehen, dass sie Kratzer und ähnliche Fehler haben, weil man diese alten Bilder heute meist nur mit den Lagerspuren kennt. Dabei waren die Bilder vor 60 oder 120 Jahren natürlich noch unversehrt. Umso lustiger ist es, wenn Leute ihre Digitalfotos per Bildbearbeitung mit Kratzern und Flecken versehen, um einen „alten Look“ zu erzeugen. Wobei ich gestehen muss, dass ich bei Digitalbildern auch selbst gerne eine Körnung in der Bildbearbeitung hinzufüge…

Du fotografierst ja auch nicht nur mit dem Kollodium-Verfahren, sondern nutzt auch Kleinbild, Mittelformat und arbeitest auch manchmal digital. Wird die Technik heute vielleicht generell zu wichtig genommen?

Ja, ich finde es vor allem schwierig, wenn Leute sich rein über ihre Technik definieren. Ich bin da eher pragmatisch und nehme die Technik, die mir für das jeweilige Bild passend erscheint. Ein Handy hat man einfach immer dabei und wenn ich unterwegs bin und etwas sehe, dann mach ich auch damit mal ein Bild und brauche nicht unbedingt die Großformatkamera.

Ich sehe auch immer wieder Leute, die Bilder hochjubeln, weil sie mit einer bestimmten Technik aufgenommen wurden. Quinn Jacobsen, ein bekannter amerikanischer Nassplattenfotograf, hat in seinem Buch sinngemäß geschrieben: Wenn Du einen Türknauf fotografierst, ist und bleibt es ein Türknauf. Auch wenn Du ihn mit Kollodium fotografierst.

Es gibt zum Beispiel diese typischen Headshots von Leuten in moderner Alltagskleidung mit dem Nassplattenverfahren – ohne jeglichen Kontext. Ich nenne das gerne „Passbilder in Kollodium“. Das reduziert für mich das Kollodium zu einer Art Jahrmarktkuriosität. Für mich muss die Technik eine gewisse Rechtfertigung haben. Man sollte sich fragen: Warum macht man genau das mit dieser Technik? Wie unterstreiche ich damit die Bildaussage? Wenn man glaubt, der angesprochene Türknauf sieht einfach mit der Technik cooler aus, dann reicht mir das als Grund nicht aus.

Wie entscheidest Du denn für Dich, welches Projekt Du mit dem Nassplattenverfahren umsetzt?

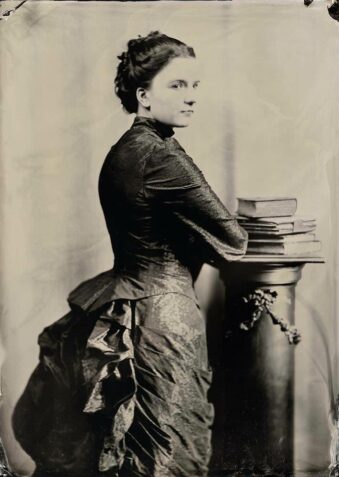

Das ist wirklich nicht immer so einfach. Mit dem Kollodium habe ich viele historisierende Motive erstellt und gerade am Anfang auch als Fingerübung diese Carte-de-Visite-Motive nachgestellt. In meinem Bekanntenkreis gibt es zum Glück einige sehr gute Schneiderinnen und Kunsthistorikerinnen. Die sehen das Ganze nicht als Karnevalsveranstaltung und wollen nicht im Rüschenkleid ein lustiges Bild, sondern nehmen das ernst. Sie haben das nötige Hintergrundwissen, schneidern die Kleider nach historischen Vorlagen, wissen genau, wann und wie man die Sachen getragen hat, wie man sich damit bewegt oder damit steht.

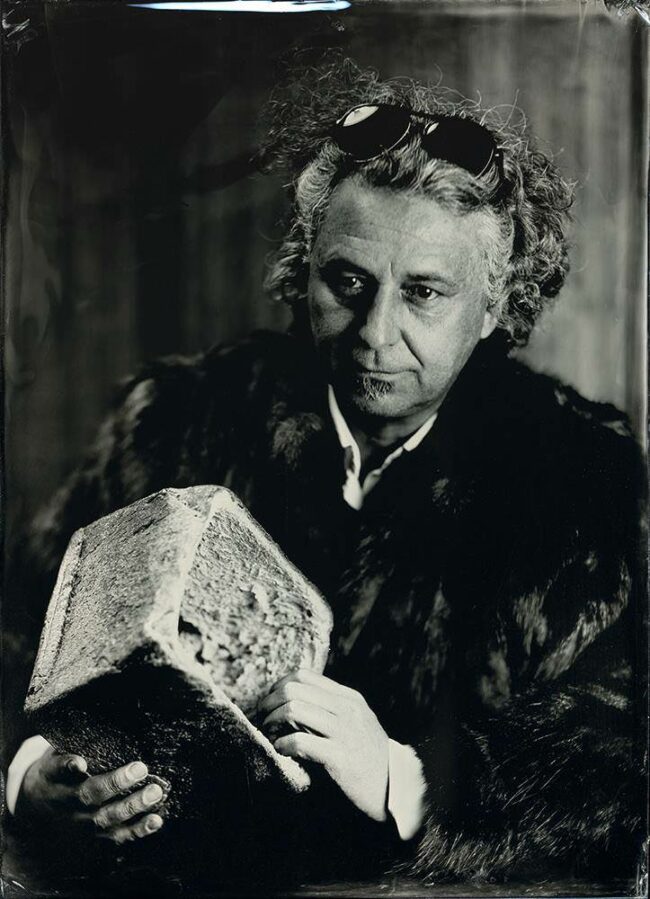

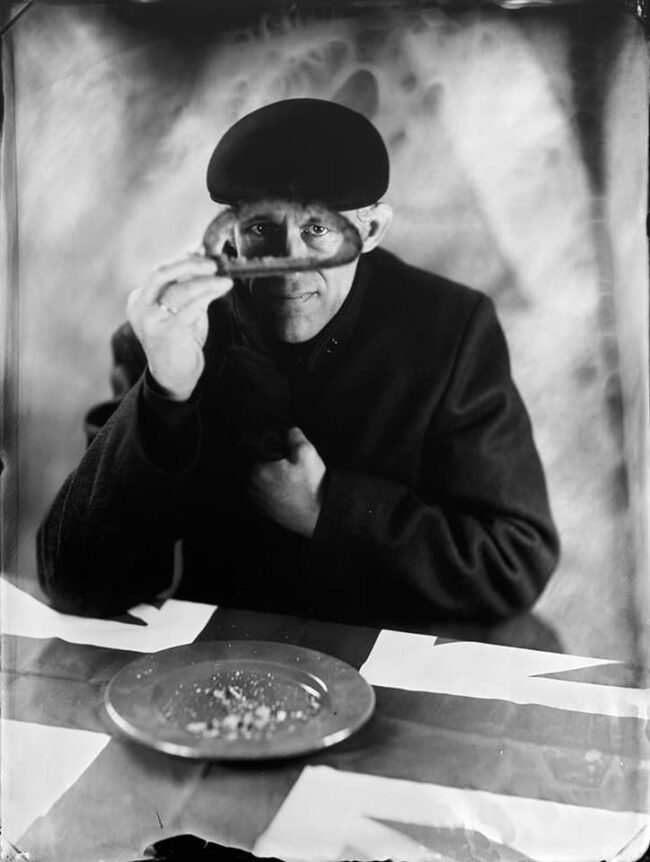

Solche Bilder mache ich aber mittlerweile seltener und bin auch dabei, zeitloser und teils auch politischer oder absurder zu werden. Mit dem Kollodium möchte ich jetzt eher eine Welt inszenieren, etwas Neues erschaffen, wie zum Beispiel meine Serie „Wutburger“. Hätte ich diese digital aufgenommen, wäre sie in meinen Augen nicht so wirksam geworden wie mit dieser ewig haltbaren Kollodiumplatte.

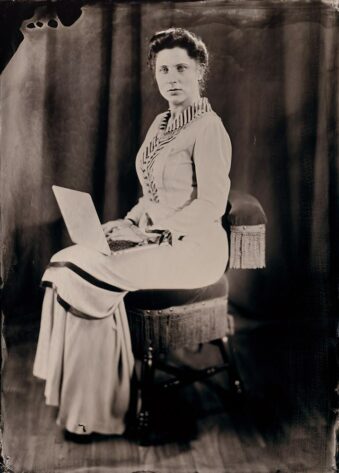

Ich nutze das Verfahren auch gerne, um zu verwirren und mit den Kontrasten zwischen der alten Technik und der heutigen Zeit zu spielen. In meiner Serie „Das vergessene Jahrhundert“ hält eine Dame in historischem Kostüm zum Beispiel ein Handy vor ihr Gesicht, als wollte sie ein Selfie machen, während Ihr die Fotos aus dem Album fallen. In einem anderen Bild liegt ein Laptop auf ihrem Schoß. Diese elektronischen Geräte erkennen viele erst auf den zweiten oder gar dritten Blick auf den vermeintlich antiken Fotos.

Wahrscheinlich hängt die Wahl der Kamera auch oft eher an den Möglichkeiten vor Ort, oder? Auf der Straße ist es schwieriger, mal schnell eine Nassplatte zu entwickeln.

Ja, absolut. In meiner Serie „Trier Noir“ habe ich meinen eigenen Schatten aufgenommen. Das wäre analog natürlich auch gegangen, aber allein ist es natürlich viel schwieriger, den richtigen Bildausschnitt zu wählen. Aus dem Grund entstanden die Aufnahmen mit der Digitalkamera. Damit konnte ich noch vor Ort einfach auf dem Display schauen, ob es das Bild ist, was ich wollte oder ob ich etwas verstellen muss. Da muss man pragmatisch sein.

Kollodium außerhalb des Ateliers geht natürlich schon, nur muss man dann eine mobile Dunkelkammer, viel Wasser, Chemikalien, Kamera und Stativ mitschleppen. Das würde ich jetzt nicht für ein oder zwei schnelle Bilder machen.

Wenn Zeitreisen möglich wären, welcher historischen Person würdest Du gern mal beim Fotografieren über die Schulter schauen?

Da gibt es einige. Spontan fällt mir Yousuf Karsh ein. Er hat das berühmte Portrait von Winston Churchill gemacht. Ihm war bekannt, dass Churchill Fotos hasste und sicher nicht nach Wunsch posieren würde. Um ihm eine Emotion zu entlocken, ging Karsh auf Churchill zu, nahm ihm die Zigarre aus der Hand und machte dann das Bild. Und Churchill schaute natürlich unglaublich konsterniert in die Kamera. Karsh hat auch generell eine sehr tolle Beleuchtung, die dem Theater oder Film sehr nahekommt.

Aber auch Gilbert Garcin wäre spannend. Er hat erst nach seiner Pensionierung angefangen zu fotografieren und hat ausgeschnittene Abzüge von Selbstportraits in surrealen Miniaturlandschaften fotografiert – also neue Welten geschaffen, ganz ohne Photoshop und Co. Technisch war das laut seiner eigenen Aussage kein Hexenwerk, aber auf diese wunderbaren Bildideen zu kommen, finde ich großartig. Mit ihm hätte ich gern mal gearbeitet.

Waren die Fotograf*innen des 19. Jahrhunderts generell gute Fotograf*innen? Ich frage mich das, weil ja viel mehr dazu gehörte, ein Bild aufzunehmen.

„Gut“ im Sinne der Technik? Ja, es war sicherlich schwieriger, überhaupt ein Bild zu machen als heute. Wobei es da sicher auch ein breites Spektrum gab von Leuten, die mit Mühe und Not die Technik erlernt hatten und dann nach Schema F alles runterfotografierten bis hin zu solchen, die die Verfahren beherrschten und weiterentwickelten. Bildaussage und Komposition standen dann aber, damals wie heute, noch auf einem ganz anderen Blatt. Man kann auch technisch perfekte langweilige Bilder machen.

Spannend wird für mich das Ganze mit dem Aufkommen des Piktorialismus, in dem es darum ging, die Fotografie zur Kunstform zu erheben. Eben um Interpretation statt reiner Abbildung. Zunächst wurde da die Malerei mehr oder weniger kopiert, erst später emanzipierte sich die Fotografie als eigene Disziplin.

Noch einmal zurück zu den Zeitreisen: Angenommen, Du würdest morgen mitsamt Deinem Atelier 150 Jahre in die Vergangenheit reisen. Könntest mit Deinem heutigen Wissen in Trier um 1870 als Kollodiumfotograf Dein Geld verdienen?

Ich glaube nicht. (lacht)

Warum?

Trier war fotografisch gesehen sehr stark. Mein Atelier liegt in der Karl-Marx-Straße, vormals Brückenstraße, und wenn man alte Telefonverzeichnisse durchblättert oder sich historische „Cartes de Visite“ aus Trier ansieht, dann entdeckt man gerade dort sehr viele Fotoateliers. Einer der prominenteren Fotografen, die hier um 1900 gelernt haben, war zum Beispiel August Sander.

Generell waren in der Stadt viel mehr Fotoateliers ansässig, als man es bei der Größe von Trier erwarten würde. Zum Großteil lag es daran, dass Trier eine Garnisonsstadt war und viele Soldaten Portraits machen ließen. Für künstlerische Fotografie wäre Trier hingegen wieder zu provinziell. So etwas hätte dann eher in Berlin, München, Wien oder Paris geklappt. In Trier wollte man wohl lieber das klassische Soldatenportrait des Schwiegersohns oder das sitzende Portrait der Familie.

Und bei der großen Konkurrenz an Ateliers hätte es sicher technisch bessere Fotografen gegeben als ich es bin. Mir wäre auch schnell langweilig geworden wäre, immer dasselbe zu machen. Ich mache ja nicht umsonst auch heute ausschließlich freie Arbeiten.

Dann ist ja gut, dass Dein Atelier heute ganz allein mit der Kollodiumfotografie in Trier ist. Danke für das Gespräch!

Das Titelbild stammt von Jean-Luc Caspers.