Aus dem Alltag einer Fotorestauratorin

Im von strengem Knochenleimduft angefüllten, halbdunklen Kellerraum sitzt die Restauratorin gebeugt über einem Schwarzweißbild und tunkt den feinen Marderhaarpinsel in die Eiweißlasurfarbe – mit dieser zweifelhaft romantischen Vorstellung von ihrem Beruf räumt Kristina Blaschke-Walther, Fotorestauratorin im Sprengel-Museum Hannover, gleich auf.

Für den Verein der Jungen Sprengelfreunde öffnete Blaschke-Walther jüngst den „Hochsicherheitstrakt“ des Fotodepots und gab ebenso interessante wie überraschende Einblicke in ihre Arbeit.

In den weitläufigen Werkstatträumen im Untergeschoss des Sprengelneubaus herrschen Ordnung und freundliche Atmosphäre. „Die typischen Retuschearbeiten wie Ausflecken oder Risse kleben sind die absolute Ausnahme. Den Schwerpunkt meiner Arbeit bilden eher konservatorische und verwalterische Tätigkeiten.“, erklärt Blaschke-Walther und zeigt der Besuchsgruppe ein sogenanntes Zustandsprotokoll. Jede Auffälligkeit an Werken, die ins Haus kommen oder es verlassen, wird schriftlich fixiert.

Dass Fotografien durch die Hände vieler Leute gehen, die mit den Regeln sachgemäßen konservatorischen Umgangs wenig vertraut sind, nennt Blaschke-Walther eine der größten Herausforderungen ihrer Arbeit. „Auch die Werke der ,Stars‘ kommen ja nicht gleich ins Museum, sondern lagern erst einmal in irgendwelchen Pappschachteln oder gar Kisten aus Formaldehyd-haltigen Spanplatten. Und das manchmal jahrelang.“ Die Umkartons und Plastiktaschen, in denen Inkjetpapiere ausgeliefert werden, seien für eine archivfeste Haltung ungeeignet. Blaschke-Walther lagert daher um in spezielle Umschläge aus ungepuffertem Papier oder noch lieber gleich Passepartouts.

Hannover, Sprengel-Museum. Mit einem asphärischen LED-Strahler spürt Fotorestauratorin Kristina Blaschke-Walther feinste Beschädigungen am Fotomaterial auf.

Licht, Luft, Wärme – alles schlecht für Fotografien

Tintenstrahldrucke der modernen Generationen seien inzwischen C-Prints in Sachen Haltbarkeit und Farbstabilität allerdings deutlich überlegen. „Pigmentierte Tinten haben einen echten Qualitätssprung gebracht. Dafür macht die Oberflächenbeschichtung Probleme, da sie besonders empfänglich für Luftschadstoffe ist.“, erläutert die Restauratorin.

Besonders litten Fotografien aller Art auch unter Klimastress, also plötzlichen Temperatur- oder Luftfeuchtigkeitssprüngen, denen sie insbesondere beim Versand ausgesetzt seien. „Wir geben deshalb 24 Stunden Akklimatisierungszeit vor. Das heißt, die Transport-Klimakisten dürfen nach ihrer Ankunft einen ganzen Tag lang noch nicht geöffnet werden, damit sich die darin befindlichen Werke ganz sanft an die neuen Umgebungsbedingungen gewöhnen können.“

Der Stoff übrigens, ohne den es gar keine Fotografie gäbe, ist gleichzeitig einer ihrer größten Feinde: das Licht. Blaschke-Walther:

Das ist ein Dilemma: Alle, auch moderne Materialien verändern sich nun einmal unter Lichteinfluss. Im dunklen, klimatisierten Depot ist daher der beste Platz für eine Fotografie. Aber die Museumsgäste wollen die Kunst ja sehen. Also haben wir Ausstellungsrichtwerte definiert.

C-Prints etwa dürfen alle vier Jahren für drei Monate bei maximal 50 Lux Beleuchtungsstärke unter definierten klimatischen Bedingungen gezeigt werden. Farbveränderungen sind aber trotz allem niemals gänzlich zu verhindern. Wir haben zum Beispiel einige Thomas-Ruff-Portraits der Niedersächsischen Sparkassenstiftung im Depot, da sieht man das Verblassen schon deutlich – und die sind ja noch nicht einmal besonders alt.

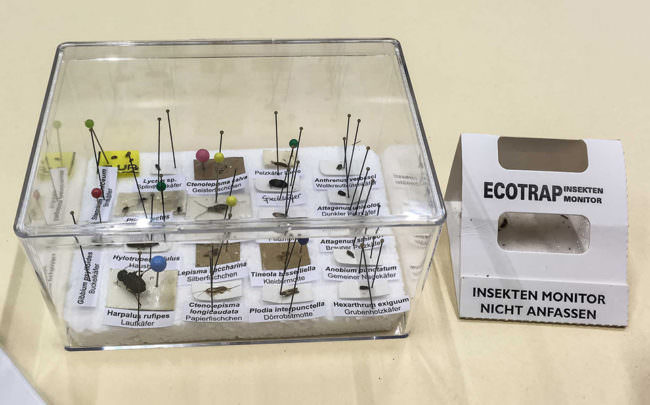

Hannover, Sprengel-Museum. Musterbox mit typischen Schädlingen, die in einem Museum vorkommen können. Rechts daneben eine Klebefalle als Insektenmonitor.

Gegenspieler mit sechs Beinen

Eine transparente Kunststoffkiste in der Größe einer Butterdose auf einem der Werkstatttische zieht die Aufmerksamkeit der Gruppe aus der Museumsführung auf sich. Darin zu sehen: Aufgespießte Insekten, säuberlich mit deutschen und lateinischen Namen beschriftet. „Neben Umwelteinflüssen bescheren uns Schädlinge immer wieder unverhoffte Probleme.“, klagt Kristina Blaschke-Walther.

Die Larven des Splintholzkäfers zum Beispiel können sich unbemerkt durch Aufbewahrungskästen und Bilderrahmen fressen und die Materialien von innen völlig zerstören, bis sie einfach auseinanderfallen. Und in den Wollfilzmatten, die wir zum Polstern der Regale in den Depots verwenden, nisten sich gern Filz- und Kleidermotten ein.

Da man seine „Feinde“ kennen sollte, wurde mit Hilfe von Fachkräften der Biologie die oben beschriebene Musterkiste entwickelt. Außerdem betreibt man im Sprengel-Museum ein regelrechtes Schädlingsmonitoring mit Klebefallen. „Die Schädlingsbekämpfung musste aber noch nie kommen.“, lacht Blaschke-Walther. „Das wäre aber dann auch die eigentliche Katastrophe, denn die Gifte, die da verwendet werden, würden unsere Werke erst recht zerstören.“

Der vollständige Beitrag erschien zuerst in der Photo Presse 16-2017 und kann auf der Webseite von Werner Musterer nachgelesen werden.