Wie ich auf die Katze kam

Ich hatte mich nie wirklich mit Tierfotografie beschäftigt. Wahrscheinlich, weil mich Menschen viel zu sehr interessieren. Und vielleicht auch, weil ich Angst davor habe, den Klischees von der heilen Welt zu verfallen.

Gerade weil ich die Welt nicht als besonders heil empfinde, möchte ich mit meinen Fotografien kritische Aussagen über unsere Gesellschaft machen. Daher fotografiere ich zumeist Menschen und Lebensumstände, die irgendeine Art von Problematik erkennbar machen.

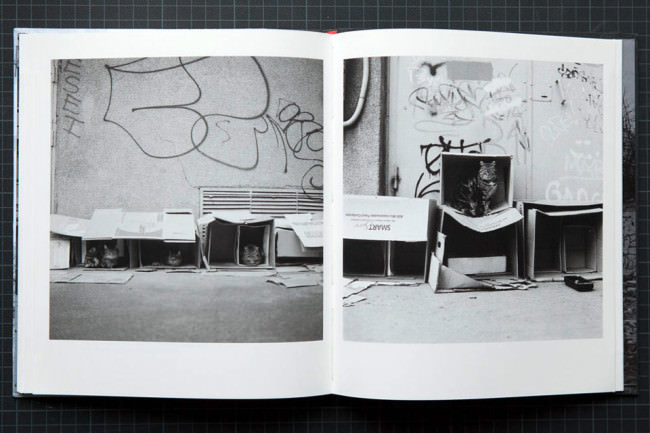

Und was hat das nun mit meinen Katzenfotos zu tun? Bis hierhin gar nichts, doch als ich vor ungefähr zwei Jahren etwas ratlos durch die Straßen Rigas lief und mich eine Straßenkatze aus einem Pappkarton heraus anschaute, kamen in meinem Kopf Bilder hoch, die mich vor einigen Jahren sehr beschäftigt hatten. Bilder von Menschen und ihren Behausungen in den Favelas am Stadtrand von Rio de Janeiro.

Ohne mich zu fragen, stellte mein Kopf eine direkte Verbindung zwischen hier und dort, jetzt und damals her. Und noch dazu eine politisch nicht besonders korrekte Verbindung. Doch nach einer Weile des Nachdenkens erschloss sich mir der Zusammenhang: Es geht um das Leben in einfachsten Behausungen und das gleichzeitige Ausstrahlen von Würde. Für mich war das irgendwann völlig klar. Aber wenn ich meinen Freunden von diesem Zusammenhang erzählte, schüttelten sie im besten Fall den Kopf oder sagten mir gleich, dass ich auf einen ganz schrägen Film gekommen sei.

Trotzdem machte ich weiter, ich konnte mich den Straßenkatzen nicht entziehen, sie faszinierten mich viel zu sehr. Und dann waren sie auch noch dermaßen fotogen. So wälzte ich mich Tag für Tag in irgendwelchen Hinterhöfen im Matsch; versuchte, das Misstrauen der Katzen zu überwinden und irgendwie interessante Fotos zu machen. Wie ich den zukünftigen Betrachtern der Fotos meinen Gedankengang nachvollziehbar machen könnte, war mir allerdings absolut unklar. Auch nach meiner Rückkehr aus Riga änderte sich daran nichts.

Das war ein Problem für mich, denn ohne die Verbindung zu den Menschen und ihren Lebensbedingungen sind es einfach nur Katzenfotos. Und das reicht mir nicht.

Meine Zeit mit den Straßenkatzen war sehr schön und irgendwie hatte ich die Fotos auch lieb gewonnen, deshalb wollte ich nach wie vor etwas aus der Serie machen. Trotzdem (oder vielleicht gerade deswegen) ließ ich die Bilder für etliche Monate in meiner Kommt-Zeit-kommt-Rat-Schublade verschwinden.

Bis mir klar war, dass allein der Kontext die Fotos retten könnte: Die Katzen müssen sprechen! Und zwar müssen sie Dinge aussprechen, die nicht ach wie schön, süß oder witzig sind. Sie müssen Themen ansprechen, die auch von auf der Straße lebenden Menschen thematisiert werden. Von Personen, die allein durch die ständige Diskriminierung und die Zugehörigkeit zu einer Minderheit zu kritischen Denkern gemacht werden.

Außerdem sind Katzen ja dafür bekannt, sehr eigenständig und nicht obrigkeitshörig zu sein, für Straßenkatzen gilt das wohl noch viel mehr. Das macht sie in meinen Augen zu guten Botschaftern der Freiheit, der Anarchie und aufgrund ihrer Lebensumstände gleichzeitig zu idealen Kritikern von Diskriminierung, Segregation und gesellschaftlichen Zwängen.

Zwar konnte ich die Katzen nicht verstehen, aber ich stellte mir trotzdem vor, sie würden mit mir reden. Und so schrieb ich „Interviews“ mit den Katzen auf. Zugegebenermaßen mögen diese leicht durch meine eigene Weltsicht beeinflusst sein, aber von der Objektivität habe ich mich sowieso schon vor langer Zeit verabschiedet, auch bei Interviews.

So gibt es neben Fotografien, die allein die Umgebung der Straßenkatzen zeigen, auch Kombinationen von Interviews und Portraits. Eine der Katzen sagt zum Beispiel Folgendes: „Während meiner zehn Jahre auf den Straßen habe ich mit Sicherheit mehr erlebt als all diejenigen, die ihr Leben in Wohnungen verbringen. Selbst, wenn sie 50 Jahre alt werden.“

Da ich anfing, Kombinationen von Text und Bild herzustellen, war die Idee, ein Buch zu machen sehr naheliegend, zumal ich ohnehin gern Bücher mache.

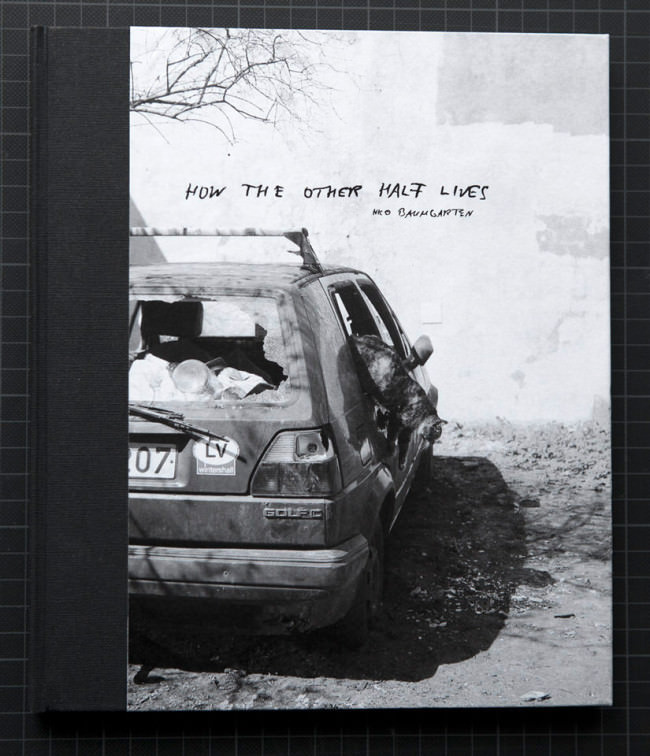

Der Titel ist nicht zufälligerweise „How the other half lives“ („Wie die andere Hälfte lebt“). Es ist ein bewusster Bezug auf das 1890 erschienene Buch von Jacob A. Riis – das erste Fotobuch mit einem direkten sozialen Anspruch. Riis ging es darum, in der Mittel- und Oberklasse ein Bewusstsein für die Lebensbedingungen der armen Bevölkerung zu schaffen.

Bei meinem Buch geht es nicht um Menschen, sondern um Katzen und daher kann dieses ernste Thema natürlich leicht ins Lächerliche abrutschen. Aber es kann so auch einem deutlich größeren Publikum zugänglich gemacht werden. Außerdem bin ich der Meinung, dass ernste Themen nicht ausschließlich ernsthaft besprochen werden sollten.

Ein gutes Beispiel sind die TV-Comedians in Italien. Sie sind die einzigen wirklich kritischen Redner (besonders zu Berlusconi-Zeiten), die die Massen erreichen können. Von denen, die sich stattdessen mit dem erhobenen Zeigefinger an die Leute wenden, wird sich schnell abgewandt.

Trotz alledem ist dieses Buch für mich ein Experiment. Bisher habe ich nie dokumentarische Fotografien mit fiktiven Texten kombiniert. Und Parabeln kenne ich eher als Märchen für Kinder, weniger als Fotobücher. So war ich mir der Sache absolut nicht sicher. Daher machte ich einen Dummy und schleppte ihn überall mit hin, wo sich die Fotowelt so trifft.

Durch viele liebe Worte von Personen, die ich sehr schätze, entwickelte sich in mir Stück für Stück die Gewissheit: Ey, ich mach das jetzt einfach. Auch, wenn ich dann von manchen Leuten als Katzenfotograf abgestempelt werde.

Und jetzt ist es fast so weit. Das Buch wird im April in einer Auflage von 1.000 Exemplaren erscheinen. Wie meine anderen Bücher werde ich es im Eigenverlag veröffentlichen. Wenn Ihr das Ganze unterstützenswert findet, könnt Ihr Euch gern meine Crowdfunding-Kampagne anschauen, dort gibt es auch detaillierte Informationen zum Buch.