Über die Galerie Oben

Über den Wert von Kunst kann man lange Anekdoten schreiben. Keine Bange, die in Falten gelegte Stirn kann gern entrunzelt werden, denn es folgt keine hochintellektuelle kunsttheoretische Abhandlung. Ich möchte ein alternatives Ausstellungskonzept vorstellen, das zeigt, welche Kraft Kunst entfalten kann, wenn man passende Schlüssel zum Verstehen untereinander austauscht.

Ich bin erst vor kurzem Teil der kwerfeldein-Redaktion geworden und Martin hat mich vor einiger Zeit gefragt, ob ich nicht irgendwann Lust hätte, eine fotografische Arbeit von mir vorzustellen. Ich möchte stattdessen gern von einem alternativen Ausstellungskonzept, der (Ge-)Heimgalerie Oben, berichten. Mein Beitrag darf Dich gern zum Nachmachen inspirieren. Bevor ich Euch die Galerie Oben vorstelle, will ich erzählen, wie es dazu kam.

Ein Interesse an Kunst ist bei mir vor Kurzem neu aufgeflammt, nachdem ich mich an meiner eigentlichen Profession satt gedacht hatte. Mittlerweile habe ich einen kleinen Berg Lektüre über Kunst verschlungen und gehe gern auf Ausstellungen. Meine ersten Begegnungen mit der Kunstwelt haben bei mir jedoch relativ schnell rege, rhythmische Salven an Irritation hervorgerufen.

Ausstellungen sind in der Regel recht gut besucht. Mich verwunderte jedoch lange Zeit, dass für so manchen Ausstellungsbesucher das Weinbuffet interessanter zu sein scheint als die Kunst, die an den Wänden hängt. Böse Zungen mögen behaupten, dass Vernissagen die Freitag- und Samstagabendpartys für den Berufstätigen im Alter von 30+ sind.

Auch beschlich mich relativ schnell das düstere Gefühl, dass Galeriekunst ein eher kleines Publikum anspricht. Um die liebevoll an Wände und im Raum drappierten Werke zu verstehen, benötigt man verschiedene Schlüssel, die dabei helfen, Zeichen und Symbole zu deuten. Diese Schlüssel sind meistens auf Vernissagen nicht ganz leicht zu ergattern.

Die letzte Ausstellung, die ich besuchte, umfasste eine Makro-Videoaufnahme von Knöpfen sowie auf dem Boden verteilte, aneinandergeleimte Plastikrohre. Andere Besucher waren wohl ähnlich irritiert, sodass ein Unglücksrabe auf die Installation „Fensterglas am Boden“ trat, in panikartigem Zustand die Flucht ergriff und den Künstler mit vertränten Augen zurückließ. Vergleichbar humoristische Anekdoten über die Kunstwelt sind übrigens bei Glen Coco im Vice Magazine nachlesbar.

Ich will ganz ehrlich sein: Auf den meisten Ausstellungen verstehe ich auch heute nur die Hälfte von dem, was der Künstler wohl sagen will. Meistens fühle ich mich wie Inspektor Columbo, der die Skulptur „Geist eines toten Hundes“ bewundert. Auf den wenigsten Ausstellungen habe ich das Gefühl, persönlich bewegt oder angesprochen zu sein.

Barnett Newman (1905 – 1970) meinte: „Die Bedeutung [von Kunst] muss sich durch das Sehen und nicht das Sprechen ergeben.“ Ich würde Newman zustimmen. Persönlich habe ich aber die Erfahrung gemacht, dass das Sprechen über Kunst neue Bedeutungsebenen erschließt, die durch das bloße Sehen nicht erfassbar sind. Diese Erfahrung des Mehrwerts durch das Sprechen über Kunst war ein Hauptmotivator für die „Gründung“ der Galerie Oben.

„Geister“ von Marit Beer

Ein bisschen frustriert von meinen anfänglich tapsigen Versuchen in der Kunstwelt habe ich beschlossen, die Galerie Oben zu eröffnen. Und das zunächst in meiner Wohnung. Ich hatte von ähnlichen alternativen Kunstschauplätzen, also einer Art „geheimer Galerien“, schon gehört. Unter anderem existiert derzeit in Berlin eine von der Künstlerin April Gertler gegründete Wohnungsgalerie namens Sonntag, die Kunst und Kuchen jeden dritten Sonntag in Berlin in einer leeren Wohnung anbietet. Ein tolles Konzept, wie ich fand!

Am Anfang ging es mir vor allem darum, Menschen, die ich schätze, einander vorzustellen und miteinander zu vernetzen. Die Galerie Oben trägt ihren Titel deshalb, weil der Hauptausstellungsraum sich in einer Erhöhung in einem Raum befindet, der nur über eine wacklige Holzleiter begehbar ist. Mir war diese Konzeption wichtig, weil es einen kritischen Bezug zu bestehenden Ausstellungskonzepten herstellt, also einen eher beschwerlichen Weg zum Kunstverständnis physisch spürbar macht.

Die erste Künstlerin, die in der Galerie Oben ihre Bilder zeigte, war Marit Beer, die ich auf ihrer ersten Ausstellung in Berlin kennengelernt habe. Irgendwann habe ich ihr von meiner Idee zur Galerie Oben erzählt und sie hat eingewilligt, ihre Serie „Geister“ auszustellen.

Die Serie thematisiert übernatürliche und mystische Phänomene. Mich sprachen ihre Arbeiten an, weil sie ohne Sprache funktionieren und auf einer ästhetischen Ebene zauberhaft entrückt wirken. Marit sagt über ihre Arbeiten:

Zum einen möchte ich mich mit Menschen, mit denen ich arbeite, austauschen und zum anderen Betrachter erreichen. Ich möchte weder belehren, noch die Welt besser machen. Aber es ist schön, die Fantasie anderer anzuregen und Ideen zu kommunizieren.

Schöner und treffender kann man den Wert von Kunst nicht in Worte fassen. Diese beer’sche Philosophie war maßgeblich für die Zusammenstellung der ersten Ausstellung. Im Rahmen der Eröffnung haben wir 25 Einladungskarten erstellt, die wir über den Postweg versendet haben. Dieser persönliche Kontakt hat für mich vor allem etwas mit Wertschätzung der Besucher und der Künstler zu tun.

Mir war es ein Anliegen, einen Raum für Gespräche zu gestalten, der die Leute zum Austauschen und Kennenlernen anregt. Dazu habe ich die Besucher gebeten, Getränke mitzubringen. Letzteres hat mich nicht nur vor einer privaten Wirtschaftskrise bewahrt, sondern auch dazu beigetragen, dass alle Eingeladenen bei der Gestaltung des Abends involviert waren. Im Verlauf dessen haben sich Gespräche über Kunst und Fotografie, Geister und schottischen Absinth entsponnen. Da sich die Besucher angeregt mit Marit unterhielten und anscheinend wohlfühlten, plante ich eine Fortsetzung.

„A Lower World“ von Giampiero Assumma

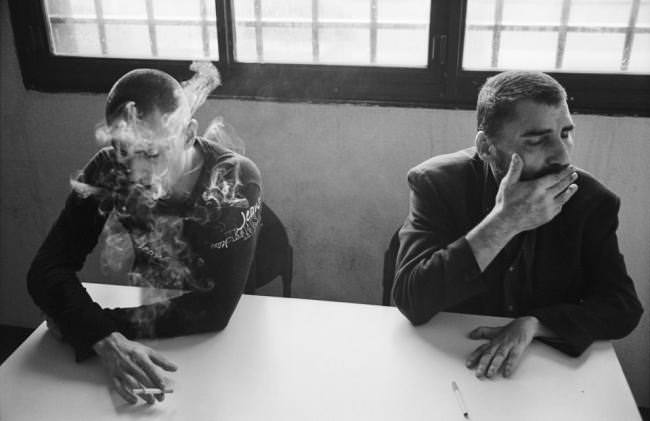

Ich lud den italienischen Fotografen Giampiero Assumma ein, in der Galerie Oben auszustellen. Seine Serie „A Lower World“ thematisiert das Thema „Madness“ oder „Verrücktheit“. Dazu hat Giampiero mehrere Jahre Insassen in forensischen Psychiatrien in Italien portraitiert. In seinen Arbeiten geht es vor allem um Grenzen des Normativen und wie sich Anderssein ausdrückt. Seine Arbeiten schätze ich vor allem für ihre psychologische Tiefe und technische Brillianz.

Da mir das Thema für meinen doch sehr gemischten Freundes- und Bekanntenkreis nicht ganz leicht verdaulich erschien, bat ich Christian Kaufmann, einen befreundeten Wissenschaftler, einen kurzen, verständlichen Einführungsvortrag zu halten. Christian stellte verschiedene Definitionen psychischer Erkrankungen vor. Er berichtete auch über historische Veränderungen und aktuelle Entwicklungen psychischer Diagnosen.

In der Galerie Oben entstand eine heitere Atmosphäre, die Raum für Albernheit und lockeren Austausch bot. Vor allem merkte ich, dass man sich in so einem Rahmen eher traut, Fragen an den Künstler zu stellen, für die an anderer Stelle kein Platz ist. Giampiero berichtete über seine persönliche künstlerische Motivation und über humorvolle sowie ernste Begebenheiten während seiner Arbeit in den forensischen Psychiatrien.

„Romantik in Zeiten des Kapitalismus“ von Oliver S. Scholten

Nach diesem Abend stand das Fundament der Galerie Oben und die nächste Ausstellung wurde geplant: Eine Exkursion in das Atelier Unten (Position Fotografie) von Oliver S. Scholten. Die Idee zu einer Exkursion hatte verschiedene Gründe:

Zum Ersten habe ich den Nachbarn unter mir am darauffolgenden Tag mit einem Blumenstrauß und wackeligen Besserungsbekundungen besänftigen müssen. Er fand die Liebesgesänge auf die Leica M6 doch etwas zu laut. Zum Zweiten fand ich die Idee, dass eine Galerie Oben in ein Atelier Unten wandert, um Kunst zu betrachten, symbolträchtig (der Kunstkenner erspäht vielleicht die Ironie in dieser Analogie).

Thematisch orientierte sich die Idee zur Ausstellung an den Konzepten von Eva Illouz, einer Soziologin, die historische Veränderungen von Gefühlswelten erforscht. Zu diesem besonderen Anlass lud ich Brooke Nolan, eine Wissenschaftlerin aus der Anthropologie, ein, einen Einführungsvortrag zu halten.

Sie berichtete darüber, wie sich die Definition von Liebe zwischen verschiedenen Kulturen unterscheidet und welche Rolle Gesellschaftssysteme bei der Ausgestaltung zwischenmenschlicher Bindungen spielen. Den weiteren Höhepunkt des Abends bildete eine Musikperformance von Lucrecia Dalt.

Im Herzen ist Oliver selbst ein Romantiker. Eine romantisch anmutende Arbeit möchte ich hier kurz vorgestellen, da sie dafür steht, wie sich die Kraft von Kunst voll entfalten kann: Oliver hat vor Jahren auf einem Flohmarkt ein einzelnes Puzzleteil gefunden und aufgehoben. Unerwarteterweise sollte das seltene Fundstück noch sein Gegenstück finden, denn vor ein paar Monaten traf er eine junge Frau, die durch Zufall das Tattoo eines exakt gleichen Puzzleteils im Nacken trug.

Solche magnetischen Anziehungskräfte haben vielleicht eine tiefere Bedeutung: Diese beiden Fotografien können nicht nur symbolisch für Liebe in Zeiten des Kapitalismus stehen (die „Suche nach dem fehlenden Puzzlestück“), sondern unterstreichen auch die Philosophie der Galerie Oben, denn es geht darum, passende Puzzlestücke anzubieten, die das Verständnis von Kunst erleichtern.

Was braucht man für eine (Ge-)Heimgalerie?

Eigentlich nicht viel: Leute, die sich für Kunst interessieren und Leute, die (gute) Kunst machen. Es braucht einen Ausstellungsort und ein bisschen Mut zum Chaos. Es braucht eine persönliche, warme Atmosphäre, die Gespräche ermöglicht, die in herkömmlichen Ausstellungsräumen meist nicht entstehen. Es braucht vielleicht ein bisschen Leidenschaft.

Es braucht nicht unbedingt so viel Programm, wie das bei mir der Fall war. Es reicht schon, ein paar Kunstwerke auszustellen und die Leute miteinander ins Gespräch zu bringen. Wenn das gewährleistet ist, dann erreicht man das, was Kunst fernab von marktorientierten Kriterien bedeutet: Miteinander kommunizieren, berührt werden, sich einlassen und mit anderen Personen (zusammen) wachsen.

Das macht im Wesentlichen für mich den Wert von Kunst aus. Das ist im Kern auch das, was bei den meisten Menschen mit Lebenszufriedenheit einhergeht: Enge und warmherzige Kontakte zu pflegen, die nichts Unmenschliches fordern, aber Raum für Entwicklung ermöglichen.

Einige Freunde haben mir bereits von anderen Ausstellungskonzepten aus den letzten Jahrzehnten berichtet, die ähnlich gut funktionierten. In diesem Sinne möchte ich Euch ganz herzlich einladen, eine eigene Galerie zu gründen und Freunde/Bekannte/(für Mutige:)Unbekannte einzuladen. Einen Versuch ist es wert! Und im schlimmsten Fall kennt Ihr Eure Nachbarn etwas besser und verziert deren Küchentische am darauffolgenden Tag mit einem bunten Blumenstrauß.

Wer sich über die ausgestellten Künstler und deren Inhalte informieren möchte, schaue auf der Webseite der Galerie Oben nach. Dort wird voraussichtlich auch die nächste (öffentliche) Galerieschau angekündigt.

Wer sich für die Tücken des Kunstmarktes interessiert und Hintergrundlektüre zum Wert von Kunst sucht, dem seien folgende drei Publikationen wärmstens ans Herz gelegt:

Findlay, Michael (2012). Vom Wert der Kunst. Ein Insider erzählt. München: Prestel Verlag.

Völcker, Wolfram (Hrsg.) (2009). Was ist gute Kunst?. Ostfildern: Hatje Cantz Verlag.

Thornton, Sarah (2009). Sieben Tage in der Kunstwelt. Fischer Verlag.

Über Kommentare Eurerseits, Berichte über eigene „geheime“ Galerieversuche oder Fragen zur Konzeption freue ich mich natürlich.