Schön und gut? Oder eben nicht.

Überlegungen zum schönen und guten Foto

Wenn man, wie ich, in seinem Kunststudium gesagt bekommen hat, die Fotografien, die man mache, seien „zu schön“, dann bildet sich zunächst ein sehr großes Fragezeichen im eigenen Kopf. Doch schon bald kann man es als Herausforderung betrachten, „das Schöne“ zu eliminieren.

Dies ist leichter gesagt als getan, denn man verbindet „schön“ gern mit „gut“ und eben folgerichtig „nicht schön“ mit „nicht gut“ – und wer will schon „nicht gute“ Fotos machen? Doch ist das der Fall? Und außerdem: Was bedeutet denn „schön“ eigentlich? Und „gut“? Und kombiniert: Ist ein schönes Foto eigentlich selbstredend gut? Zeit, die Überlegungen zum schönen und guten Foto niederzuschreiben.

Eigentlich ist „Sehen“ (also auch von Fotos) doch eher ein Prozess, bei dem optische und biologische Vorgänge kombiniert werden mit emotionalem Denken.* Das „reine (objektive) Sehen“ scheint, im Bezug auf Bilder oder Fotos, kaum möglich. Das deutet bereits an, was wohl kaum jemand leugnen kann: Auch das Schöne (lies: ein schönes Foto) also muss subjektiv sein, denn man sieht es.

Es gibt über das Schöne diverse philosophischen Meinungen, doch um diese zu erläutern, ist hier kaum der Ort – und zwar kenne ich die eine oder andere Meinung, jedoch bin ich kein Experte. Allerdings möchte ich – aus persönlicher Vorliebe – verweisen nach Immanuel Kant, der Schönheit in seinem dritten Hauptwerk „Kritik der Urteilskraft“ als „interesseloses Wohlgefallen“ definiert.

Klassisch schön – also langweilig?

Die Entscheidung, was schön ist, kann kaum allgemein beantwortet werden, denn sie liegt, wie man so schön sagt, im Auge des Betrachters. Trotzdem kann man bis zu einem gewissen Grad einen Konsens bemerken. Der klassische Schönheitsbegriff orientiert sich an Termen wie Goldener Schnitt, Symmetrie, Harmonie, aber auch Jugend, Kraft und Gesundheit. Zumeist werden Bilder, also auch Fotografien, als schön erfahren, wenn sie sich bildnerisch dieser Elemente bedienen.

Allerdings zeichnet sich mancherorts das Problem des Schönen ab: Es ist schön. Alten (immerwährenden?) Idealen unterworfen, ist es zwar zu benennen, in gewisser Weise auch kulturell belegt und weckt das Interesse, jedoch kann dieses schnell ein oberflächliches sein.

Roland Barthes, Philosoph und Schriftsteller, hat in seinem in der Fototheorie viel zitierten Buch „Die Helle Kammer. Bemerkung zur Fotografie“ zwei interessante Begriffe eingeführt, die er als die „zwei Arten des Interesses an Fotografie“ bezeichnete: Das studium und das punctum. Das studium ist eine Art höfliches Interesse, das – um es kurz zu halten – eher formal ist und in gewisser Weise ein wenig oberflächlich, eine Lektüre.

Das punctum dagegen sei jenes (Subjektive), was ihn an Fotografien tief berühre. Dazu später mehr. Das Schöne also, vermute ich, weckt das Interesse, doch es bleibt allzu leicht beim studium, da das Auge auf der glatten (perfekten?) Oberfläche, der Widerstandslosigkeit des Schönen verweilt – und sich nicht weiter bemüht, es ist geschmeichelt. Schönheit scheint bisweilen langweilig zu werden, eben weil man sich nicht daran reiben kann.

Die Verwerfung des Schönen

So wird gern ein Gegenkonzept entwickelt, wie vor allem deutlich in der Mode: Mitte der 90er Jahre etablierte sich beispielsweise der heroin chic, der sich kennzeichnet durch blasse Haut, Augenringe und kantige Knochenstruktur oder ein paar Jahre nach der Jahrtausendwende der geek look, durch den großen Hornbrillen und biederen Kleidungsstücken neues Leben eingehaucht wurde.

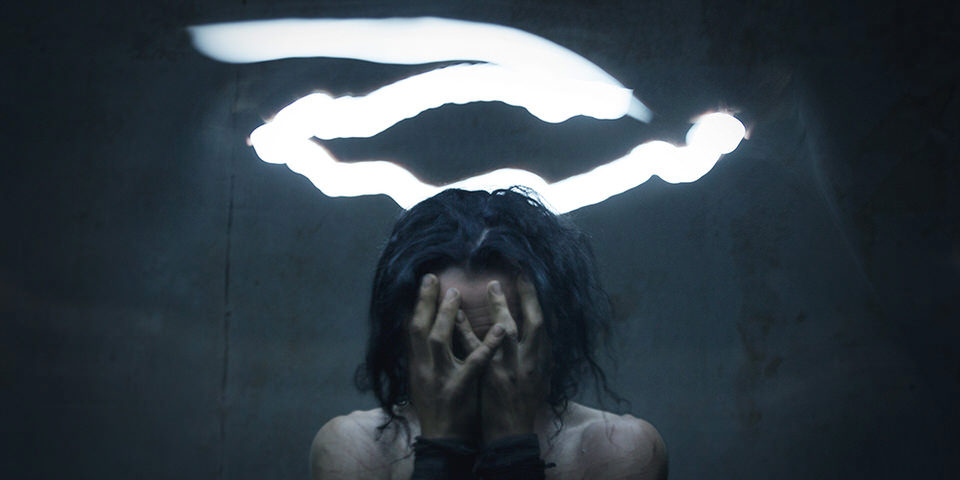

Das gemeinhin als schön empfundene wird also mitunter verworfen zugunsten des „anderen Ideals“: Des Widerborstigen und des Spannenden; denn, so mag man nun meinen, die Versuchung liegt nicht in der Perfektion, sondern allzu oft an der Grenze des Kaputten, des Verstörten, des Hässlichen. Gelegentlich mit der notwendigen Portion Ironie garniert. Ist diese Weg-Entwicklung vom Schönen eine Reaktion aus Überdruss, Trotz und Langeweile?

(Dort könnten philosophische oder auch wissenschaftliche Erläuterungen beginnen: Eine Suche nach „allgemeinen Regeln“ dessen, warum das Schöne oft verworfen wird. Und dies soll der Anregung dienen.)

Doch was bedeutet das für die Fotografie? Ist das Schöne überholt? Zu schön, zu harmonisch? Was bliebe, wäre der Bruch. Das Schöne ablösen, es loslösen vom Guten.

Ein Fotograf wird verbal gern mit „einem guten Auge“ ausgestattet – jedoch, was ist denn nun „gut“? Jedenfalls ist es in der Fotografie schon lange nicht mehr einfach schön. Doch ist es das überhaupt je gewesen? Eine erste, vorschnelle Antwort, wäre ja. Doch bereits auf den zweiten Blick muss dies revidiert werden: Sind Diane Arbus‘ Fotos schön? Ja und nein. Die Fotografien des Kriegsfotografen James Nachtwey sind nicht „schön“, sie zeigen tiefstes Elend (in einer schockierenden Ästhetik). Oder die verstörenden Bilder des Hans Bellmer?

Dies sind nur drei Bespiele von vielen, bei denen sich gute und schöne Fotografie nicht einfach vereinen lassen. Wie so oft in der Fotografie ist Barthes Terminologie dienlich: Ist das punctum das Schöne? Nicht unbedingt. Es ist, nach Barthes, das, was (be)sticht, verwundet, trifft, das Unbenennbare, die Zufälligkeit der, so meine ich, ebendies auch inhärent ist: Zufällig im Bild, aber auch zu-fällig ans Auge. Ans Herz gar, möchte man sagen.

Das punctum ist es, das ein Foto nachhaltig gut macht, was berührt. Eine gute Fotografie ist – aus meiner inzwischen gewonnen Perspektive – oft nicht schön, ja sogar: Sollte es bisweilen nicht sein. Denn schön, im klassischen Sinne, hält auf, verhindert – blendet. Fotografien sollten „das Andere“ sein, bestechen, irritieren, verstören, sodass der Blick nicht auf der Oberfläche abperlt, sondern eindringt. Ein gutes Foto ist oft jenes, das Blicke aufsaugt wie ausgetrocknete Erde, die, wenn sie vollgesogen ist und ihre tiefe Schwärze zurück hat, fruchtbar wird.

Das Schöne also, im klassischen Verständnis, wird in der (Kunst-)Fotografie oft gemieden, es scheint uns verlitten. Vielleicht liegt das mit daran, dass neben der klassischen Schönheit auch immerzu der Kitsch lauert – obwohl dieser übrigens in der Kunst (und damit viele fotografische Arbeiten eingeschlossen) zunehmend legitim ist. Und warum? Weil er eben nicht schön ist, weil er die Hyperbel der Schönheit ist. Um von der Kitsch- in die Kunstschublade zu gelangen, muss er aber in seiner Ironie erkannt, behandelt und eingesehen werden. Denn Kitsch ist ehrlich (auf eine hochstaplerische Weise), er blendet nicht; er ist ein (Zu-)Geständnis im Mantel der Übertreibung. Ein Schaf im Wolfspelz, sozusagen.

Gute Aussichten für das Schöne

Nun ist es also, dass ein gutes Foto nicht notwendigerweise schön ist. Es sogar bisweilen besser nicht sein sollte. (Was übrigens inzwischen zwar kein Fragezeichen mehr in meinem Kopf verursacht, aber dennoch eine Herausforderung bleibt, denn natürlich habe auch ich einen ästhetischen Anspruch.) Nichtsdestotrotz, gute Aussichten für die Schönheit: Auch, ist sie in ihrer klassischen Form nicht immer willkommen, sie ist doch nötig – und sei es als Gegenkonzept – und so manches Foto entfaltet dann eine ganz eigene, bestechende Schönheit.

PS: Wohlgemerkt ist „schön“ ein äußeres und „gut“ eher ein inhaltliches Kriterium, die sich idealerweise vereinen; doch, meiner Meinung nach hat letzteres ersteres irgendwie zur Folge – aber eben nicht unbedingt im klassischen Sinne.

* Recht explizit formuliert dies zum Beispiel Elise Bisanz in „Die Überwindung des Ikonischen. Kulturwissenschaftliche Perspektiven der Bildwissenschaft“ (mit Verweis zu Derrida).