Mythos Vollformat

In den letzten Jahren hat sich ein Begriff im Fotografie- respektive Fototechnik-Diskurs etabliert, der da heißt: „Vollformat“ – und mich von Beginn an geärgert hat. Dieser Ausdruck ist in meiner Wahrnehmung fast so grässlich wie „Freistellung“ oder „Look“.

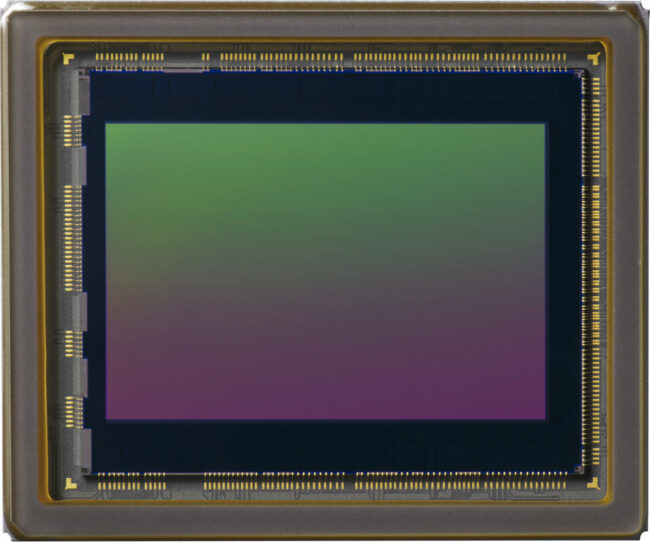

Doch ehe wir über meine Befindlichkeiten im Detail sprechen, folgt erst einmal der Versuch einer Klarstellung: Mit „Vollformat“ (und, nein, ich werde nicht müde werden, diesen Begriff in Anführungszeichen zu setzen!) wird gemeinhin das Aufnahmeformat eines digitalen Bildsensors bezeichnet, wenn er die physische Größe von annähernd oder genau 24 x 36 mm aufweist.

Zu analogen Zeiten hieß dieses Filmformat noch bescheiden „Kleinbild“ – und manche Foto-Historiker*innen nennen es bis heute das „Leica-Format“. Aber darauf kommen wir noch zurück.

Okay, könnte man jetzt achselzucken und sich fragen, inwieweit diese Bezeichnungsänderung denn relevant sei. Technisch und inhaltlich ist sie es nicht, an 24 und auch an 36 Millimetern ist einfach nicht zu rütteln und das Ding ist nun einmal so groß wie es eben ist. Früher hieß es „Kleinbild“ und jetzt halt „Vollformat“. So what?

Was mich total auf die Palme bringt, ist die Wertung, die in dem Begriff mitschwingt und der – ich gebe es gern zu – ein marketing-getriebener, genialer Schachzug ist. Das „volle“ Format gilt – seitdem es sich in der digitalen Fotografie durchgesetzt hat – als das große, das professionelle, das „gültige“ Format. Das Format, mit dem technisch überlegene, professionell vermarktbare und überhaupt einfach „richtige“ Fotografie hergestellt werden kann. Erst mit dem „Vollformat“ kann man in die höheren Weihen der Fotografie überhaupt erst einsteigen!

Wie habe ich es neulich in einem ansonsten durchaus ernstzunehmenden Buch über Unternehmensfotografie gelesen:

Zur Grundausstattung eines Businessfotografen gehört daher am besten gleich eine Spiegelreflex- oder Systemkamera mit einem Vollformatsensor.

Ah ja. Soso. So etwas muss man also einfach haben, wenn man Profi ist und ernst genommen werden will.

Oder?

Nun wissen Leser*innen dieses Magazins spätestens seit meinem Artikel Fujifilm X-Pro3 – eine Liebeserklärung, dass ich seit geraumer Zeit nicht mehr mit „Vollformat“-Kameras fotografiere, sondern zu 98,73 % mit Erzeugnissen des japanischen Konzerns Fujifilm. Und die bieten in der von mir bevorzugten X-Serie nun einmal nur APS-C, also – noch so ein schöner Ausdruck – „Halbformat“.

Damit ist die Sache klar: Der Autor dieses Artikels ist schlicht beleidigt, dass er nicht für voll genommen wird, sondern nur mit „Halbformat“ fotografieren kann/darf/will oder wie auch immer. Doch so einfach ist die Sache nicht. Betrachten wir das Thema erst einmal historisch.

Die Erfindung des Kleinbilds

Hierzu müssen wir uns ins frühe 20. Jahrhundert zurückbegeben. Die Idee, Filmrollen aus der Kinoproduktion zur Belichtung von Einzelbildern zu verwenden, hat zuerst Leica in ein erfolgreiches Produkt umgewandelt. Das war 1925; die sogenannte „Ur-Leica“ wurde aber bereits von Oskar Barnack 1914 konzipiert. Leica begründete mit dieser genialen Konstruktion den Siegeszug der Kleinbild-Fotografie, der bis in unsere Tage anhält.

Was war damals eigentlich geschehen? Das heute als hehres „Vollformat“ bezeichnete stellte damals eine radikale Verkleinerung des Aufnahmeformats dar. Im Vergleich zu den damals üblichen Plattenkameras, die Formate wie 13 x 18 cm oder 9 x 12 cm verwendeten, war das ein Verhältnis von sage und schreibe circa 1:27! Im Klartext: Die Leica-Kameras boten nur 1/27 der Aufnahmefläche der in dieser Zeit üblicherweise eingesetzten Konkurrenzprodukte. Eine radikale Miniaturisierung, anders kann man es nicht bezeichnen.

Ich kann mir übrigens sehr gut vorstellen, wie dieser Umstand damals diskutiert wurde und wie die Hüter der Qualität und des Bewährten über den frechen und völlig indiskutablen Newcomer hergezogen sein dürften.

Der technische Fortschritt in der Filmherstellung und die Anforderungen einer schnelleren Fotografie in der professionellen und privaten Fotografie gaben der innovativen Firma aus Wetzlar aber Recht: Die kleinen, handlichen und viel flexibleren Kameras setzten sich auf breiter Front durch, passten perfekt in die erste Phase der einsetzenden Hochzeit des Fotojournalismus und begeisterten Fotoamateur*innen und Profis gleichermaßen.

Der Grund dafür war aber nicht eine wie auch immer geartete technische Überlegenheit des Kleinbildformats, sondern die Handlichkeit der damit verbundenen Kameras. Ihre geringen Abmessungen und ihre Flexibilität im Einsatz ermöglichten eine völlig neue Art des Fotografierens: spontaner, schneller, dynamischer, näher am Leben dran.

Dafür nahm man die durchs Prinzip bedingten Nachteile (geringere Auflösung, mehr Korn bei großen Vergrößerungen usw.) in Kauf. Das Kleinbildformat war der freche Underdog, der die etablierten Technologien herausforderte und Formen von Fotografie ermöglichte, die bis dato nicht umsetzbar gewesen waren.

Nach dem Zweiten Weltkrieg existierten sie nebeneinander: das Kleinbildformat, das Mittelformat und natürlich auch das ehrwürdige Großformat. In der schnellen, dynamischen (und preiswerteren) Fotografie dominierte das Kleinbild. Für hochwertige und höher auflösende Bilder wurde häufig das Mittelformat eingesetzt und natürlich existierte auch immer noch die Fachkamera mit ihrer unerreichten Detailabbildung im Großformat.

Fotograf*innen dieser Ära nutzen eines oder auch mehrere Systeme mit den jeweiligen Aufnahmeformaten – je nachdem, wie sie inhaltlich und beruflich aufgestellt waren und welche Anforderungen sie erfüllen mussten oder wollten. Dabei war immer unstrittig: Jedes dieser Formate hatte Vor- und Nachteile.

Die Flexibilität der Kleinbildkameras war von den anderen Formaten nicht erreichbar; umgekehrt war die technische Qualität eines Mittelformats mit dem Kleinbild nicht darstellbar, von der aberwitzigen Auflösung (plus den Einstellmöglichkeiten) einer Fachkamera ganz zu schweigen.

Profis und pragmatische Menschen haben in dieser Zeit zu dem Medium gegriffen, das für die jeweilige Aufgabe am besten geeignet war – natürlich immer auch entsprechend ihrer jeweiligen finanziellen Möglichkeiten und persönlichen Vorlieben.

Chips und Formate

Jetzt machen wir mal einen Sprung ins digitale Zeitalter: Die ersten ernstzunehmenden Kameras (die ganzen Kompaktmodelle lasse ich jetzt mal aus) hatten alle keinen Kleinbildsensor, sondern einen, der nur halb so groß war. Das lag einfach in der Technologie begründet, man war damals offensichtlich nicht in der Lage, einen Aufnahmesensor mit den Maßen 24 x 36 mm des Kleinbildformats zu darstellbaren Preisen zu realisieren.

Also wurden all die Canon- und Nikon-Kameras dieser Ära mit einem APS-C-Sensor ausgeliefert und auf einmal durften die Fotograf*innen dieser Zeit rechnen. Begrifflichkeiten wie „Crop-Faktor“ oder „Verlängerungsfaktor“ etablierten sich. Welche Bildwirkung hat ein 50-mm-Objektiv an einer Canon 10D?

Ui, auf einmal war das altbewährte Normalobjektiv eine veritable Portraitbrennweite von etwa 75 mm! Was manche Portrait- und Naturfotograf*innen gefreut hat (lange Brennweiten waren auf einmal scheinbar erstaunlich preiswert zu haben), begeisterte die Architektur- und Weitwinkel-Fotograf*innen eher weniger: Angemessen weitwinkelige Weitwinkel waren erst einmal rar.

Aber man konnte endlich hochwertig digital fotografieren – und zwar mit dem altbewährten Werkzeug, einer Spiegelreflexkamera. Jetzt eben digital, aber mit dem gleichen Objektivpark wie zuvor auch. Nur war da eben dieser „Verlängerungsfaktor“, den man geistig und praktisch irgendwie zu bewältigen hatte.

Mit anderen Worten: Diese Kameras nutzten nicht den „vollen“ Bildkreis der ursprünglich ja für das Kleinbildformat ausgelegten Objektive, sondern nur einen kleineren Ausschnitt davon. Lange Zeit war das einfach der Standard. Es gab die APS-C-Kameras, es gab den Verlängerungsfaktor und es gab Exoten wie etwa das APS-H-Format von Canon, das in der professionellen Kameratechnik Einzug erhielt.

Und dann gab es irgendwann diesen Zeitpunkt, zu dem die großen Firmen eben doch „Kleinbild“ liefern konnten – und sie nannten es „Vollformat“. Canon war dabei der Vorreiter, andere zogen nach. Nikon rückte von seiner APS-C-Politik ab, selbst Leica lieferte nach dem ersten Versuch mit der M8 (mit APS-H) auch eine M9 mit „Vollformat“ – äh, sorry, mit Kleinbildformat, respektive „Leica-Format“ aus.

Und, wie wunderbar, endlich stimmten auch wieder die erlernten Zusammenhänge. Ein 50-mm-Objektiv war endlich wieder ein Normalobjektiv und 35 mm Brennweite bedeutete ein Reportage-Objektiv. So weit, so gut.

Digital heute

Aber wir arbeiten in einer völlig anderen Zeit, mit einer anderen Technik. Die Aufnahmechips und die dazugehörigen Optiken haben heute eine Qualität erreicht, die die frühere Trennung in Kleinbild, Mittel- und Großformat zumindest unter der Auflösungsprämisse praktisch obsolet gemacht hat:

Ein APS-C-Sensor moderner Bauart – mit 26 Megapixeln und gut belichteten Fotos – schlägt heute das Mittelformat von damals locker, nicht nur in Sachen Auflösung, sondern auch in Sachen Grenzerfahrung: Aufnahmen mit ISO 6.400 in fast völliger Dunkelheit sind heute nicht nur machbar, sie können auch gedruckt und in hochwertigen Kontexten eingesetzt werden.

Das gilt nicht nur für das Kleinbild, sondern weitestgehend auch für APS-C, MFT oder das Mittelformat. Natürlich haben all diese Systeme ihre spezifischen Eigenschaften: Kleinere Sensoren liefern bei äquivalenten Brennweiten und Blenden „tiefenschärfere“ Aufnahmen (was ja nicht nur ein Nachteil ist, wie es oft dargestellt wird, sondern auch ein Vorteil sein kann). Sie neigen aus technischen Gründen auch zu etwas mehr Rauschen. Dafür bieten sie enorme Vorteile bei der Konstruktion von Kameras und Objektiven und ermöglichen entsprechend zierlichere und leichtere Produkte.

Umgekehrt bietet auch das Mittelformat von heute – das in der Chipgröße allerdings meist noch sehr weit vom klassischen Format 6 x 6 (Zentimeter!) entfernt ist – Vor- und Nachteile gleichermaßen: größere Pixel, noch höhere Auflösungen, aber eben auch voluminösere Bodies und Objektive und ein meist immer noch langsameres Arbeiten.

Mit anderen Worten: Auch heute gibt es nicht das volltaugliche Format, das Profisystem für alle denkbaren Anwendungen, die super-duper-mega „Vollformat“-Kamera, sondern es gibt immer nur eine Annäherung an den besten Kompromiss, an die eigenen Wünsche, Vorstellungen, Vorlieben, Einsatzzwecke und so weiter.

Die entscheidende Fragen bei der Wahl einer Chipgröße (und damit oft auch eines Kamerasystems) lauten: Welche Eigenschaften sind mir am wichtigsten und welche Kompromisse akzeptiere ich am ehesten? Wir sollten von unserem Ausdruckswillen, von unseren Bildern und von unseren fotografischen Ideen ausgehen – von nichts anderem.

Und dann können wir uns für ein professionelles MFT-System entscheiden oder für ein ebensolches, das auf APS-C setzt. Und natürlich geht auch das klassische Kleinbildformat 24 x 36 mm oder das digitale Mittelformat, welcher Größe oder Provenienz auch immer. Jedes dieser Formate kann bestimmte Sachen besonders gut und besser – aber natürlich auch schlechter – als ein anderes. Und das gilt ausnahmslos für Groß und Klein und schließt sogar die winzigen Sensoren von Smartphones ausdrücklich mit ein.

Fazit und Halleluja

Um noch einmal an den Anfang zurückzukehren: Das „Voll-“ – sorry! – „Kleinbild“-Format hat selbstverständlich seine Berechtigung – wie jede vernünftige, technische Lösung. Aber es ist kein Freifahrtschein in die wahre Fotografie und hat keineswegs nur Vorteile. Der Begriff ist mitunter durch viele irreale Erwartungen aufgeladen. Tatsache ist aber, dass jede technische Ausprägung ein Kompromiss in eine bestimmte Richtung ist.

Heute leben wir in einer Zeit, in der wir als Fotograf*innen unglaubliche Möglichkeiten haben und praktisch überall wird eine herausragende Qualität geboten. Weiter oben habe ich geschrieben, dass man von der Anwendung und von den eigenen Bildern her argumentieren und auswählen sollte. Hier mache ich mal einen Versuch, ganz subjektiv natürlich:

Wenn ich …

… Street fotografieren möchte – nehme ich ein Smartphone oder eine Kompaktknipse. Fujifilm X-100 geht auch super.

… Architektur im Kleinbildformat fotografieren möchte – dann würde ich das Kleinbild-Format mit Shift-Objektiven von Nikon oder Canon verwenden.

… Werbefotograf wäre – würde ich vermutlich öfter ein Mittelformat-System nutzen müssen oder wollen.

… Reisefotograf wäre – würde ich Four Thirds ausprobieren und herausfinden, ob das etwas für mich ist.

… Sport fotografiere – würde ich gern mit APS-H fotografieren wollen, was aber leider von keinem in Frage kommenden Anbieter mehr angeboten wird.

… Hochzeiten fotografieren müsste (Bewahre, das ist nichts für mich!) – würde ich Fujifilm nehmen.

… Business, Industrie, Events, Reportage oder Portraits fotografiere – nehme ich ganz persönlich APS-C und Fujifilm.

Nicht das Maximum ist entscheidend – sondern die Summe der guten Eigenschaften und der bestmögliche Kompromiss.

Ach, übrigens: Da die Objektive all dieser Herstellfirmen den Bildkreis des jeweiligen Chips voll-ständig bedienen, sind sie streng genommen auch alle Vollformat. Dann stimmen sogar die höheren Weihen wieder! Halleluja.