Rezension: Aapo Huhta – Omatandangole

Aapo Huhtas aktuelles Buch „Omatandangole“ nimmt uns mit auf die Reise in eine ferne Welt. Eine Welt mit zwei Sonnen und ganz viel Sand. Eine Welt, in der die Zeit eine andere Rolle zu spielen scheint, als wir sie kennen und in der uns Orte fremd und vertraut zugleich vorkommen.

Es ist eine Welt, die greifbar sein kann, es aber nicht sein möchte; Gegenständliches wird metaphorisch. Es ist eine Welt, die wir auch aus unseren dunkelsten Träumen kennen könnten.

„Omatandangole“ bedeutet auf Oshiwambo „Trugbild“ oder „Fata Morgana“ und offenbart damit bereits im Titel, dass wir uns nicht auf den Pfaden unserer gewohnten Realitäten befinden. Ziemlich schnell drängen sich Fragen auf: Was sehe ich hier? Warum sehe ich es? Und warum möchte ich trotzdem weiterblättern?

„Omatandangole“ ist das Ergebnis von Aapo Huhtas zweijähriger Verarbeitung seiner eigenen Vergangenheit. Die Tatsache, dass er dabei im abschließenden Erklärtext nicht besonders konkret wird, unterstützt die Vermutung, dass das Buch viel mehr ist als nur die autobiografische Auseinandersetzung eines Autors mit sich selbst.

Um uns dem Werk zu nähern, möchte ich einen kurzen Ausflug in die europäische Ideengeschichte wagen in Bezug auf etwas, das uns das Buch über noch beschäftigen soll: Den Raum und damit auch die Zeit. Dass Raum und Zeit nicht einfach absolut existieren, sondern im Verhältnis zueinander und zu anderem entstehen, ist eine noch recht neue Erkenntnis, die auf Albert Einsteins Raumzeit zurückgeht.

Selbst Kant und Leibniz dachten Raum und Zeit noch als getrennte Kategorien, die eigenständig, wenn auch relational, existieren. Es sollte sogar noch über Einstein hinaus bis ins letzte Drittel des 20. Jahrhunderts dauern, bis sich Theorien über Raum und Zeit – und ihre Bedeutung für uns und die Gesellschaften – ihren Weg in die Sozialwissenschaften bahnten.

Eine der zentralen Erkenntnisse: Raum und Zeit, virtuell oder physikalisch, werden jeweils und zueinander durch unsere Vorstellungen konstruiert. Sie existieren nicht einfach, sondern müssen erst geschaffen werden.

Was bedeutet das jetzt für „Omatandangole“? Aapo Huhta reiste für sein aktuelles Buch nach Namibia. Ein Land, das für seine atemberaubenden Landschaften, sein faszinierendes Licht, die verschiedenen Ethnien und Sprachen und – das darf nie vergessen werden – für die brutale deutsche Kolonialgeschichte bekannt ist.

Und obwohl es sich dabei also um eine konkrete Örtlichkeit handelt, an der fotografiert wurde, zeigt „Omatandangole“, an dem Huhta zwei Jahre lang gearbeitet hat, alles andere als das. In diesem Buch werden Ort, Raum und Zeit neu geschaffen – durch das Buch und durch unsere Betrachtung.

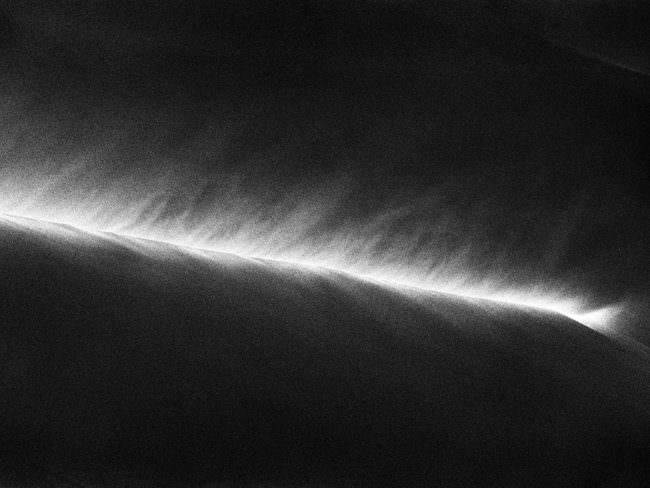

Schon beim Aufschlagen werden wir fröhlich-vorahnungsvoll empfangen von einer warmen, farbigen Wüstenlandschaft mit zwei Sonnen, die uns auf einer Doppelseite entgegenscheinen. Die nächste Seite wirkt dann schon gleich weniger warm: Monochrom mit grobem Korn reckt sich uns eine Wand aus dürrem Gestrüpp vor einer kargen Gebirgslandschaft entgegen und wir stellen auf den kommenden Seiten fest, dass die Farbigkeit und Wärme des Empfangs eher die Ausnahme ist. Harte, kontrastreiche Bilder in schwarzweiß begegnen uns.

Die ersten Seiten sind so intensiv wie das Buch in seiner Gänze. Es verlangt uns einiges ab. Es begegnen uns blitzende Sanddünen in der Düsternis, ein schwarzes Pferd auf einer schwarz geteerten Landstraße inmitten einer gleißenden Einöde, das surreale Abbild einer Heuschrecke auf dem Weg vom Dunkel- ins Hellfeld, ein zu einem Fetisch stilisierter, toter Baum und ein so hart angeblitztes Gazellenfohlen, dass seine Augenhöhlen uns gespenstisch anstarren – und das alles auf den ersten zwölf Seiten.

Es wäre töricht, davon auszugehen, dass der Rest des Buches es uns leichter machen würde. Kein Zweifel, „Omatandangole“ spricht zu uns. Während wir beschreiben können, was wir gegenständlich sehen – Dünen, Tiere, abstrakte und konkrete Landschaften – lädt uns „Omatandangole“ dazu ein, auch den negativen Raum zu erkunden und damit das, was wir nicht sehen:

Es fehlen Portraits. Wir sind größtenteils allein auf unserer Reise, nur einmal begegnen wir einem Einsiedler, aus sicherer Distanz sehen wir ein paar Menschen in der Wüste, auf den letzten Seiten Kinder, die sich von uns entfernen. Florales Leben fehlt beinahe gänzlich.

Jede Seite, jedes Bild suggeriert ein Überleben durch Anpassung in einer destruktiven Welt. Der Mensch scheint die Dominanz über diese Welt verloren oder gar nicht erst erlangt zu haben. Wir sehen auch keine Zivilisation, nicht einmal gesellschaftliches Zusammenleben. Wenig Liebe weit und breit.

Es liegt an uns, den Raum zu konstruieren, den uns „Omatandangole“ anbietet, und die düsteren Leerstellen mit unseren Erfahrungen zu füllen. Gleichermaßen großzügig geht der Text mit der erzählten Zeit um. Es gibt fünf Kapitel, die alle durch ein farbiges Landschaftsfoto eingeleitet werden: Selbstverständlich mit zwei Sonnen, aber unterschiedlichen Sonnenständen. Es ist unklar, ob es sich bei der Geschichte um einen Tag handelt oder ob sich die erzählte Zeit über einen größeren Rahmen erstreckt.

Es ist noch nicht einmal ersichtlich, ob unsere Kategorien von Zeit hier greifen. Ersichtlich ist nur ihre Relativität. Und dass wir irgendwie Teil der Geschichte sind – Gäste mit Ausstiegshilfe, denn es gibt einen „Exit Plan“, mit dem wir am Ende des letzten Kapitels die Geschichte verlassen können: Der Track der Kinder, mit denen wir auf den letzten Seiten den Horizont einer Sanddüne erklimmen und dahinter verschwinden können. Nach all den Strapazen löst sich alles Schritt um Schritt in Wohlgefallen auf.

Die Fotografien wurden bewusst auf Film aufgenommen, augenscheinlich auf grobkörnigem Film. Ohne Time Code, ohne GPS-Verortung, zeit- und ortlos. Die harten Kontraste, mit denen die Bilder aufgenommen und entwickelt wurden und der besondere, strukturierte Druck des Buches tun ihr Übriges. Alles an „Omatandangole“ kommuniziert mit uns und zieht uns in seinen Bann.

„Omatandangole“ gehört zu den Büchern, die manchmal ratlos werden lassen, die man aber auch nicht aus der Hand legen kann. Und wenn man es doch mal aus der Hand gelegt hat, dann nur für kurze Zeit.

Informationen zum Buch

„Omatandangole“  von Aapo Huhta

von Aapo Huhta

Sprache: Englisch

Einband: Gebunden

Seiten: 88

Verlag: Kehrer

Preis: 38 €